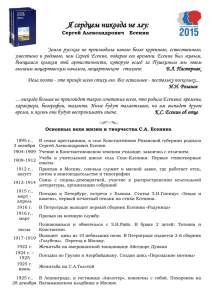

Егорова Л.П., Чекалов П.К. История русской литературы XX века

реклама