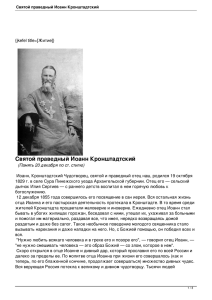

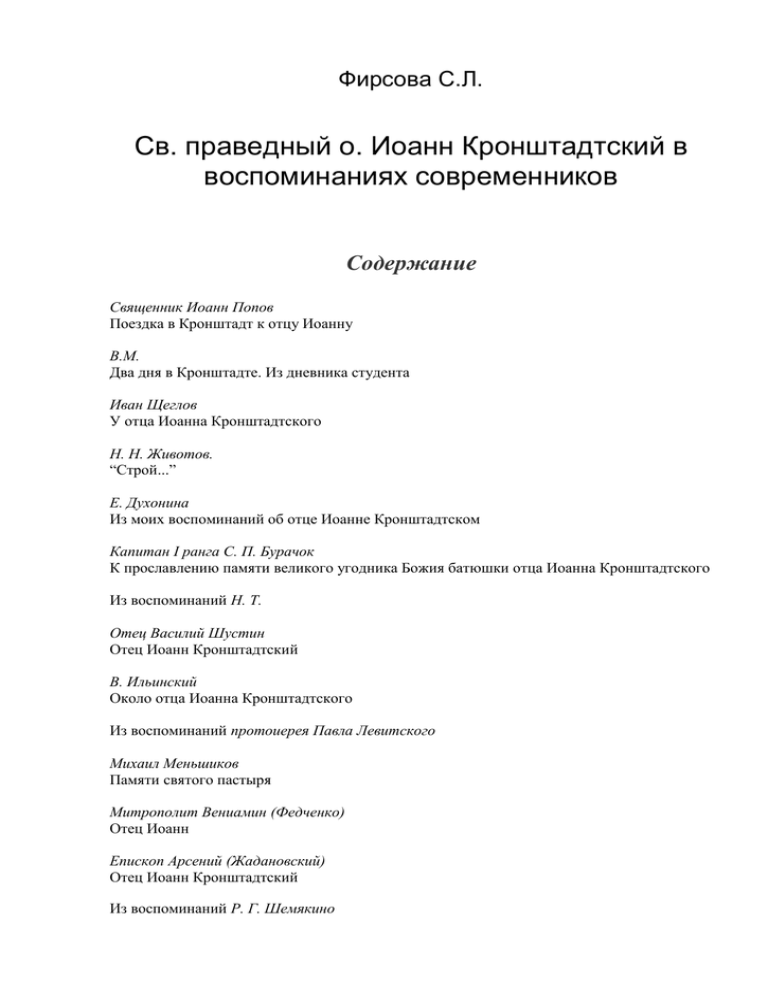

Фирсова С.Л. — Св. праведный о. Иоанн Кронштадтский в

реклама