Шепшелович - Александр и Лев Шаргородские

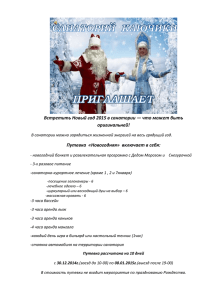

реклама