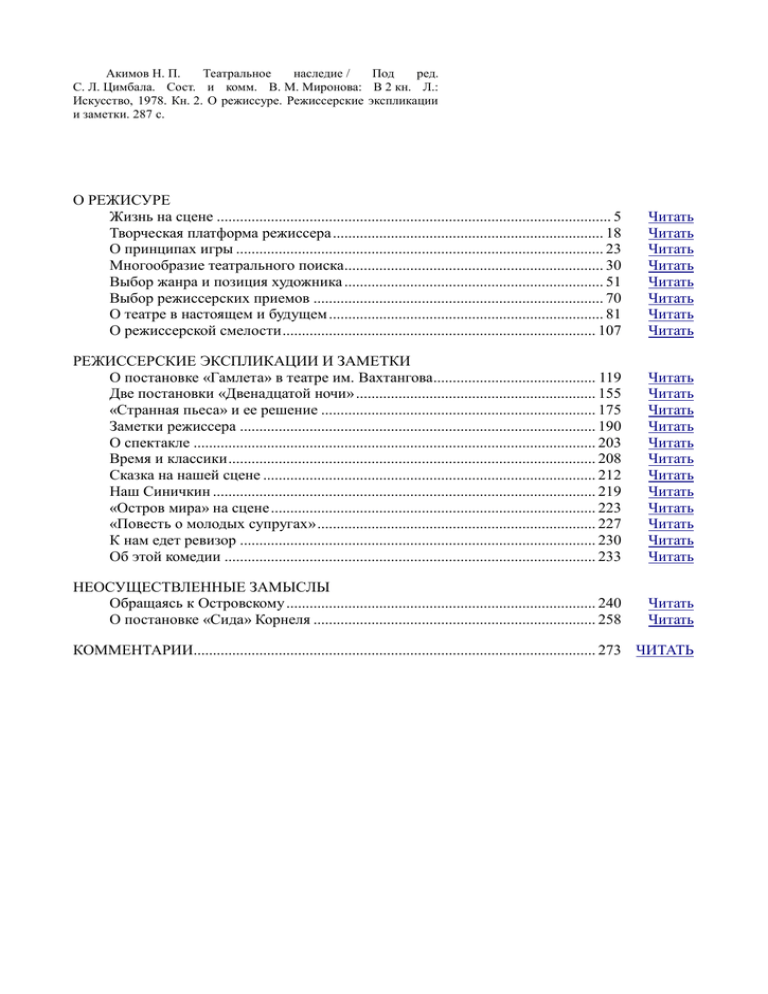

{117} Режиссерские экспликации и заметки

реклама