Физика океана

реклама

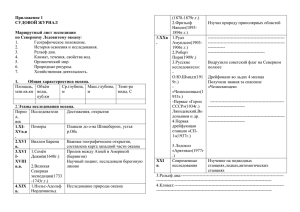

Физика океана 1. На основе длительных высокоточных наблюдений над гидрологическими характеристиками в субполярной Северной Атлантике и высокоразрешающих расчетов характеристик теплообмена океан-атмосфера обнаружен и физически объяснен новый механизм формирования промежуточных вод Северной Атлантики - главного климатического сигнала для глобальной термохалинной циркуляции. Эти воды формируются под влиянием взаимодействия океана и атмосферы и определяют интенсивность меридиональной циркуляции. Установлено, что их формирование происходит не только в море Лабрадор, но и в море Ирмингера, где характеристики конвекции достаточно похожи. Причем аномалии потоков тепла океан-атмосфера, определяющие интенсивность конвективных процессов на поверхности в Лабрадорском море и море Ирмингера связаны с разными модами Северо-Атлантического колебания. Формирование вод в области моря Ирмингера инициируется усилением восточноарктического переноса и существенным ослаблением зональной молы. Формирующиеся в результате поверхностной трансформации промежуточные водные массы, образующие возвратный поток океанской термохалинной циркуляции и определяющие интенсивность межокеанского конвейера, идентифицируются не только по температуре и солености, но и содержанию кислорода. (Лаб. взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климата, рук. – проф. Гулев С.К.). Рис. На правых панелях приведены характерные картины аномалий теплообмена с положительными аномалиями в море Лабрадор (вверху) и в море Ирмингера (внизу). Два разреза показывают величины растворенного кислорода в море Лабрадор и море Ирмингера по данным экспедиционных рейсов, подтверждая возможность формирования вод в обоих бассейнах. 2. Разработана новая методология оценивания климатических характеристик турбулентных потоков явного и скрытого тепла на границе океан-атмосфера на основе применения двойной экспоненциальной функции распределения. Использование метода позволяет существенно, в 3-8 раз, снизить ошибки репрезентативности при оценивании климатических величин теплообмена океана и атмосферы. Были построены климатологии нового поколения характеристик взаимодействия океана и атмосферы, позволившие достоверно оценивать изменчивость параметров взаимодействия в областях, слабо обеспеченных данными, в первую очередь в Лабрадорском море и Южном океане. На рис. приведены величины ошибок репрезентативности, оцененные в рамках традиционного подхода («прямого осреднения») и с помощью двойных экспоненциальных функций распределения. Их сопоставление обнаруживает уменьшение погрешностей в субполярных областях Северного полушария и в Южном океане на 10-20 Вт/м2. -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 -160 200 -140 220 -120 240 -100 260 -100 -80 280 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 -160 220 -140 240 -120 260 -100 280 -80 80 80 80 80 60 60 60 60 40 40 40 40 20 20 20 20 0 0 0 0 -20 -20 -20 -20 -40 -40 -40 -40 -60 -60 -60 -60 -80 -80 -80 (A) -100 -80 Qe, total samp.err, JAN -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 -160 220 -140 240 -120 260 -100 280 -80 (B) -100 -80 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 15 20 25 30 40 50 60 W/m*m -80 Qe, total pdf.err, JAN -60 2 5 10 160 180 200 -160 220 -140 240 -120 260 -100 280 -80 Рис. Ошибки репрезентативности в величинах потоков скрытого тепла в зимний период про использовании прямого осреднения потоков (А) и двойных экспоненциальных функций распределения (В). Новая методология позволяет оценивать экстремальные величины турбулентных потоков тепла на границе океан-атмосфера по ограниченному количеству наблюдений. В частности, были оценены величины турбулентных потоков тепла 5%-ной и 1%-ной повторяемости за период 1948-2004 гг. Экстремальные величины потоков могут составлять 2000-2500 Вт/м2 и связаны с тыловыми частями глубоких среднеширотных циклонических образований. Использование новой методологии построения климатических полей турбулентных потоков тепла позволяет существенно улучшить оценивание теплового баланса океана для задач климатического прогнозирования и моделирования океанской циркуляции (Лаб. взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климата, рук. – проф. Гулев С.К.). 3. Сформулирован закон автомодельного роста ветровых волн. Это позволило установить физические значимые количественные критерии построения функций источников и стоков в прогностических моделях ветрового волнения. (Лаб. нелинейных волновых процессов, рук. – акад. Захаров В.Е.). 4. Теоретически и численно исследована сильно нелинейная стадия модуляционной неустойчивости поверхностных волн. Показано, что этот механизм может быть причиной возникновения волн экстремальной амплитуды (волны убийцы). (Лаб. нелинейных волновых процессов, рук. – акад. Захаров В.Е., к.н. Бадулин С.И.) 5. Опираясь на новый математический аппарат (вейвлеты и др.), выполнен новый анализ вариаций интегрально нестационарных и многомасштабных колебаний климата в Позднем Плейстоцене. Ряды исходных данных за 916 тыс. лет были получены от французских и швейцарских ученых, работающих сейчас по проекту EPICA – European Project of Ice Coring in Antarctica. Эти данные с большей детальностью и точностью представляют девять ледниковых циклов. В результате выявлена симметрия пилообразных форм ледниковых циклов относительно так называемой морской изотопной стадии 11 (примерно 400 тыс. лет назад). Четыре наиболее недавние цикла отличались резкими потеплениями и последующими немонотонными похолоданиями. Наоборот, потепления четырех циклов, наблюдавшихся ранее стадии 11, были немонотонными, а их похолодания – более резкими. Длины циклов, непосредственно примыкающих к стадии 11, были минимальны (примерно по 70 тыс. лет), а длины самого недавнего (вюрмского) и самого древнего (девятого) циклов были максимальны (примерно по 120 тыс. лет). Эти особенности форм ледниковых циклов определялись, в основном, частотной модуляцией откликов глобальной климатической системы на орбитальные изменения приходящей солнечной радиации за счет циклов эксцентриситета и наклонения, наиболее четко выраженные в экваториальном поясе Земли. Полученные результаты позволяют поставить вопрос о существенном пересмотре теории ледниковых циклов М.Миланковича. (Лаб. синоптических процессов, рук. – академик Монин А.С.). 6. Исследовано нелинейное взаимодействие баротропных волн Россби с экваториальными бароклинными волнами Россби. Рассмотрены тройные взаимодействия таких волн в рамках двухслойной модели мелкой воды на экваториальной бета-плоскости. Показано, что свободная баротропная волна Россби способна резонансно возбуждать пару бароклинных экваториальных волн Россби с амплитудами, намного превосходящими амплитуду баротропной волны. В свою очередь, нелинейное взаимодействие между возбужденными таким образом захваченными бароклинными модами приводит к нелинейному рассеянию свободной баротропной волны на экваториальном волноводе (в нелинейном приближении такое рассеяние отсутствует). Таким образом, указанное взаимодействие обеспечивает как генерацию экваториальных волн большой амплитуды, так и обратное влияние экватора на средние широты. Огибающие волновых пакетов бароклинных волн описываются уравнениями Гинзбурга-Ландау, широко известными в нелинейной физике; пространственно-временная эволюция огибающих сопровождается образованием характерных «доменных стенок» и «темных солитонов». (Рук. – д.ф-м.н. Резник Г.М.). 7. Разработана теория волн в океане с учетом ледяной поверхности, что особенно важно при изучении климатической изменчивости Арктического бассейна. В частности, была построена линейная теория краевых волн в покрытом льдом море у прямолинейного берега над наклонным дном. Предпринята успешная попытка объединить два направления в изучении волн в океане – динамики захваченных шельфом волн и динамики волн под ледяным покровом, фактически существовавшими по отдельности. Построена теоретическая модель, описывающая распространение внутренних волн под ледяным покровом. (Рук. – д.ф-м.н. Резник Г.М, к.ф.-м.н. Музылев С.В.). 8. На базе численных экспериментов с вихреразрешающей моделью океана исследован вопрос о возможности эрозии донных осадков и переноса образующейся взвеси в придонном слое Балтики применительно к местам захоронения химоружия. Получено, что даже в экстремальных ситуациях, связанных с затоками Североморских вод в Балтику и штормовым ветром, придонное напряжение трения в местах захоронений не достигает пороговых значений, за которыми начинается эрозия. (Лаб. морской турбулентности, рук. – проф. Журбас В.М.). 9. Построена полная модель неустойчивости бароклинного фронта на масштабах интрузионного расслоения в приближении экваториальной -плоскости. Показано, что в рамках анализируемых решений термохалинная и диффузионно-бароклинная неустойчивости не могут развиваться, если изолинии средних полей солености и плотности имеют параболическую форму, симметричную относительно экватора, что определяет важную роль меандрирования Экваториального противотечения в развитии трансэкваториального интрузионного обмена в Тихом океане. (Лаб. морской турбулентности, рук. – д.ф-м.н. Кузьмина Н.П.). 10. На основе длительных (полтора года) инструментальных измерений исследовано влияние муссонных эффектов на циркуляцию вод в северной части Индийского океана. Впервые удалось оценить фоновую циркуляцию вод в этом регионе. Выявлено, что суперпозиция фоновой и летней фазы муссонной компоненты поля течений, имеющих одинаковую антициклоническую завихренность, приводит к существенной интенсификации системы западного пограничного переноса в Сомалийском районе океана (Лаб. крупномасштабной изменчивости гидрофизических полей, рук. – д.ф-м.н. Бышев В.И., чл.-корр. РАН Нейман В.Г., к.г.н. Щербинин А.Д.). 11. Исследован отклик северной части Индийского океана на Эль-Ниньо. Показано, что это явление в равной степени касается не только акватории Тихого, но также Индийского океанов. Возмущения термодинамических параметров системы океанатмосфера в рассмотренных регионах имеют зеркальное отражение и наиболее выражены в Индийском океане в межмуссонную фазу (Лаб.крупномасштабной изменчивости гидрофизических полей, рук. – д.ф-м.н. Бышев В.И., чл-корр. РАН Нейман В.Г., д.г.н. Романов Ю.А., к.ф.-м.н. Скляров В.Е., к.г.н. Щербинин А.Д.). 12. Успешно завершен проект РП-22.1/001 «Разработка технологий многоуровневого регионально-адаптированного экологического и геодинамического мониторинга морей Российской Федерации в первую очередь районов шельфа и континентального склона» ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002-2006 годы». Создан пилотный вариант системы комплексного экологического мониторинга, в составе которого существенное место занимают оптическая аппаратура и технологии. Оптический аппаратурный комплекс включает судовой многофункциональный лидар, лазерный проточный флуориметр, плавающий спектрорадиометр для верификации алгоритмов обработки спутниковых данных о цвете вод, погружаемый прозрачномер, измеритель светового режима на поверхности океана и в водной толще, автономный зонд-прозрачномер ПУМ-А. Разработанные технологии реализованы в виде программных комплексов для картографирования пленочных загрязнений по спутниковым радиолокационным изображениям и для региональноадаптированной обработки данных спутниковых сканеров цвета, а также информационной базы данных, осуществляющей функции автоматизированного рабочего места и содержащей как судовые, так и спутниковые данные. Разработанный комплекс успешно апробирован в натурных условиях в экспедиции на НИС «Рифт» на Каспийском море. Применение разработанного комплекса обеспечит эффективный контроль ключевых параметров состояния морской среды, поступления и распространения растворенных и взвешенных примесей, поверхностных загрязнений, в частности нефтяных пленок. (Лаб. оптики океана, рук. – д.ф-м.н. Копелевич О.В.). 13. На основе анализа рядов гидрометеорологических данных исследована долгопериодная (1950 – 2005 гг.) изменчивость температуры поверхности Черного моря (ТПМ) и ее связь с атмосферными параметрами - температурой воздуха (ТА), приповерхностным ветром и индексом Северо-Атлантического Колебания (САК). Установлено, что изменчивость зимней ТПМ, играющей определяющую роль в формировании кислородосодержащего слоя водоема, представляет собой перемежающиеся периоды ее увеличения/уменьшения продолжительностью 6-10 лет. Эта изменчивость хорошо коррелируется с колебаниями ТА, которые, в свою очередь, связаны с меридиональным переносом в атмосфере. Показано, что усиление/ослабление ветра южных румбов или ослабление/усиление ветра северных румбов вызывают увеличение/уменьшение ТА и ТПМ. При высоких положительных значениях индекса САК южный компонент ветра ослабевает, а ТА и ТПМ уменьшаются. При умеренных положительных и близких к нулю значениях индекса САК преобладает юго-западный ветер, а ТА и ТПМ растут. При отрицательных значениях индекса САК доминирует северо-восточный ветер, что приводит к уменьшению ТА и ТПМ. Практическое значение полученных результатов заключается в возможности прогнозирования тенденций климатических колебаний в Черном море на основе анализа крупномасштабных атмосферных процессов (Лаб. экспериментальной физики океана, рук. – д.ф-м.н. Зацепин А.Г. , к.ф.-м.н. Казьмин А.С.). 14. В северо-восточной части Черного моря исследован малоизвестный механизм формирования прибрежного течения, обусловленный нестационарным и неоднородным по пространству ветровым воздействием. Известно, что северный, или северо-восточный ветер ("норд-ост") имеет неоднородное пространственное распределение скорости над Российским сектором моря из-за блокирующего влияния Кавказских гор. Так, в районе от Керчи до Туапсе, горы либо отсутствуют, либо имеют незначительную высоту и не создают существенного препятствия для норд-оста, тогда как к востоку от Туапсе, горы являются достаточно высокими и массивными для того, чтобы его блокировать. В первую половину лета, при норд-осте, интенсивное ветровое воздействие на верхний однородный слой приводит к быстрому его выхолаживанию за счет турбулентного вовлечения холодной воды из-под неглубоко расположенного термоклина. Вследствие этого температура верхнего слоя западнее Туапсе, в области сильного ветра, за двое суток может понизиться на 8-12 оС, тогда как восточнее Туапсе, в области слабого ветра, она практически не изменяется. Возникает узкая фронтальная зона, расположенная почти перпендикулярно берегу и разделяющая холодные, более плотные воды, с одной стороны и теплые, менее плотные – с другой. Гидродинамический анализ показывает, что в такой ситуации развивается интенсивная струя прибрежного течения, распространяющая теплую воду на северо-запад со скоростью 50-60 см/c. По спутниковым данным установлено, что за несколько суток эта струя достигает района Керченского пролива. За время своего существования (не менее 2-х недель) она осуществляет значительный перенос воды и изменяет режим функционирования прибрежной экосистемы. Данный механизм формирования прибрежного течения может реализовываться в других морях и районах океана. (Лаб. экспериментальной физики океана, рук. – д.ф-м.н. Зацепин А.Г., к.ф.-м.н. Кременецкий В.В.). 15. По результатам исследований, проведенных в 22-м рейсе НИС "Академик Иоффе показано, что Антарктическая донная вода попадает в восточную котловину Атлантического океана преимущественно через разлом Вима на широте 11° с.ш., а не через разлом Романш на экваторе. Этот факт интерпретируется наличием интенсивных внутренних приливных волн на склонах Срединно-Атлантического хребта в районе разлома Романш (до 50 м), которые значительно перемешивают и трансформируют Антарктическую донную воду. В районе разлома Вима на 11° с.ш. амплитуда приливных внутренних волн не превышает 25 м, что способствует меньшему перемешиванию и перетеканию Антарктической донной воды через разлом в хребте. (Лаб. внутренних волн и структуры пограничных слоев океана, рук. – д.ф-м.н. Морозов Е.Г.). 16. Проведено исследование течений в проливе Дрейка посредством вариационного усвоения данных гидрофизических разрезов через пролив, выполненных в 2003 и 2005 гг., а также спутниковых альтиметрических и других данных, в новейшей нестационарной и нелинейной модели океанской циркуляции. Систематическое изучение течений в проливе Дрейка, соединяющем Тихий и Атлантический океаны, имеет принципиальное значение для продвижения в понимании физической природы изменчивости океанской циркуляции и ее влияния на изменчивость климата Земли. Получены новые важные результаты, включая выявление западного течения над склоном Антарктиды и объяснение его происхождения. По результатам анализа данных 2005 г. обнаружена сильная межгодовая изменчивость течений в проливе, в основном связанная с меандрированием и вихреобразованием в поле струй Антарктического циркумполярного течения. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшего исследования течений в проливе Дрейка путем выполнения ежегодных разрезов через пролив. (Лаб. морских течений, рук. – проф. Кошляков М.Н.). 17. Описана термохалинная структура западного бассейна Аральского моря в 2006 г. Обнаружено, что соленость в западном бассейне продолжает повышаться. На поверхности она возросла примерно на 2 г/кг с октября 2005 г по март 2006 г и еще на 9 г/кг с марта по сентябрь 2006 г и составила 109 г/кг. Уровень моря за этот период понизился на 52 см (по данным прямых геодезических измерений). Балансовые оценки указывают на то, что в настоящее время продолжающееся осолонение западного бассейна Арала связано не столько с падением уровня моря, сколько с водообменом между глубоким западным и мелководным, более соленым восточным бассейнами. (Лаб. взаимодействия океана с водами суши и антропогенных процессов, рук. – д.г.н. Завьялов П.О.). Рис. Вертикальные распределения солености и температуры в поперечном сечении западного бассейна Аральского моря в сентябре 2006 г. 18. Произведено численное моделирование метода пошаговой акустической томографии на основе реальных данных, полученных в эксперименте THETIS-II (1990 г.), в качестве неоднородности выбран холодный внутритермоклинный вихрь распресненной воды (линза). Анализ показал, что наиболее пологие лучи, влияние неоднородности на которые максимально, являются неустойчивым индикатором для томографии вдоль одной трассы. Предложено в качестве анализируемой величины выбирать группу водных лучей, не включающую в себя наиболее пологие и наиболее крутые лучи. Численный эксперимент показал, что данный критерий является наиболее устойчивым и позволяет определять наличие неоднородности на трассе, ее знак (теплая-холодная) а также оценивать ее интенсивность. (Лаб. акустики океана, рук. – к.ф-м.н. Чепурин Ю.А.). Группа лучей, исключающая наиболее поздние и ранние приходы. Сравнение экспериментально полученной зависимости с расчетом при отсутствии линзы (верхний рисунок) и при ее наличии (нижний). Средневзвешенная разница времен прихода этой группы составила 24мс. 19. Посредством анализа кинематического граничного условия исследованы свойства особых точек поверхности, рассмотрен вопрос о форме вершины предельных гравитационных волн при установившемся движении идеальной жидкости. Из интеграла Бернулли и свойств особых точек следует, что волна Стокса является вихревой, которую ранее ошибочно принимали за потенциальную, а на профиле гравитационно-капиллярных и капиллярных волн не может быть угловых точек. (Лаб. акустики океана, рук. – к.ф-м.н. Чепурин Ю.А.). 20. Проведен крупномасштабный акустический мониторинг промышленного шума от проекта «Сахалин-2» при строительстве морских трубопроводов в районе кормления исчезающей популяции серых китов на шельфе о.Сахалин. Для выполнения этой темы в 2006г была завершена разработка уникальных автономных донных буев со спутниковой телеметрией, предложены и обоснованы новые критерии оценки негативного акустического воздействия шума на серых китов («дозный» подход), внедрена методика мониторинга с прямой передачи уровней подводного шума в сеть Интернет в реальном масштабе времени. Проведение независимого мониторинга подводного шума (при финансовой поддержке Международного фонда защиты диких животных (IFAW)), изменило график строительства и заставило компанию «Шелл» принять все необходимые меры для снижения акустического воздействия на особо охраняемую популяцию серых китов в самый шумный период строительства морских объектов нефтепромысла. (Лаб. шумов и флуктуаций звука в океане, рук. – к.ф-м.н. Веденев А.И.). 22. Изучен горизонтальный водообмен между прибрежными и глубоководными частями в Балтийском и Каспийском морях, возникающий из-за различия в скорости их реакции на сезонные изменения условий теплообмена. Наряду с вращением Земли этот фактор добавляет к общей динамике вод постоянно действующую составляющую, поддерживает воду в непрерывном движении и предопределяет главные сезонные изменения в структуре гидрологических полей над шельфом и его склоном. Максимальные скорости течений и расходы воды приходятся на область встречи пикноклина с береговым склоном, где обострена динамика и другие процессы адвективного и внутриволнового происхождения. В глубокой части интрузии вод, сформированных в прибрежной области, распространяются изопикнически, что затрудняет их обнаружение на основе только данных СТD-зондирований и требует включения в анализ параметров кислорода, мутности и консервативных трассеров. Работа выполнена с применением методов натурного и численного моделирования. (АО ИОРАН, Лаб. прибрежных систем, рук. - к.ф-м.н. Чубаренко Б.В.). 23. На основании специально обработанных массивов данных определены климатические тенденции в изменении поля температуры поверхности океана в энергоактивных зонах Атлантики за последние десятилетия. Изучена пространственновременная изменчивость температуры поверхности океана (ТПО) различных временных масштабов (синоптическая, сезонная, межгодовая). Для анализа использовались значения ТПО в узлах сетки 1х1 градус и карты анализа водных масс. Подготовлены карты анализа ТПО за 1991-2005 гг. с полумесячным осреднением, ежемесячные карты аномалий ТПО, графики годового хода ТПО для различных областей энергоактивных зон океана (ЭАЗО). Исследован комплекс параметров Северо-Атлантических центров действия атмосферы и определены возможные взаимосвязи между изменениями в Северо-Атлантическом колебании, развитием блокирующих процессов в циркуляции атмосферы над Северной Атлантикой и аномалиями ТПО. Исследованы гидрометеорологические процессы Балтийского моря, являющиеся отражением крупномасштабных процессов взаимодействия океана и атмосферы в Северной Атлантике. С использованием современных оперативных данных, получаемых в режиме on-line, с привлечением длинных многолетних рядов гидрометеорологических данных, выделены и численно определены пространственно-временная изменчивость температуры поверхности моря и параметры атмосферных и морских процессов. Выполнены расчеты и проведен анализ количественных связей долгопериодной изменчивости гидрометеоэлементов между собой. Проанализирована и численно описана изменчивость региональных гидрометеорологических полей и их параметров в связи с процессами в Атлантическом океане. С помощью дисперсионного, гармонического и корреляционного методов исследована изменчивость гидрологических и метеорологических элементов и потоков скрытого и явного тепла в Северной и Центральной Атлантике. (АО ИОРАН, Лаб. морской метеорологии, рук. - кф-м.н. Иванов С.Н.). 24. Выполнен анализ данных гидрологической съемки, проведенной в 2004 г. в 50мильной части российского сектора Черного моря от Сочи до Керченского пролива. Главная динамическая структура моря (Основное Черноморское течение - ОЧТ) была представлена в этот период времени меандрирующим потоком между пятью мезомасштабными вихревыми структурами разного знака. Такая динамическая ситуация способствовала интенсивному водообмену между прибрежными водами и водами открытого моря, а также перераспределению водных масс по вертикали. По многолетним гидрологическим данным установлены два типа вертикальной гидрологической структуры верхнего деятельного слоя зимой – монослойная и двухслойная. Монослойная структура представлена однородным конвективным слоем (ОКС), а двухслойная состоит из ОКС и расположенного под ним холодного промежуточного слоя (ХПС). Монослойная структура занимает центральную область моря (центральная зона дивергенции – ЦЗД) и является одновременно зоной формирования ХПС. В зоне с двухслойной гидрологической структурой (за пределами ЦЗД) ХПС имеет адвективное происхождение. По признаку монослойности определены зоны генерации ХПС, вычислены их площади и объемы ХПС в холодные, нормальные (средние) и теплые зимы. Определены также средние значения температуры воды в ОКС и минимальная температура в ХПС в зависимости от суровости зим. Оценка площадей формирования и объемов вод ХПС, а также термических характеристик ОКС и ХПС в зависимости от зимних атмосферных термических условий получены впервые. (ЮО ИОРАН, Гидрофизический отдел, рук. - к.г.н. Кривошея В.Г.). 25. Выполнено исследование процессов формирования и трансформации гидрофизической структуры и динамических образований на основе натурных данных и результатов численного моделирования. Важным результатом является проведение диагностических расчетов для типичных гидрологических ситуаций и сравнение с результатами натурных полигонных съемок 2005-2006 гг. (ЮО информатики и вычислительной техники, рук. - к.ф-м.н. Якубенко В.Г.). ИОРАН, Лаб. 26. Предложена теория слабого взаимодействия ветровых волн и низкочастотных движений над фиксированным и подвижным дном, учитывающая, что (I) взаимодействие между движениями с существенно различающимися пространственными и временными масштабами может быть слабым, хотя сами по себе эти движения являются сильно нелинейными, и (II) отсчетные значения параметров шероховатости морского дна для волнового и приливного придонных пограничных слоев (ППС) могут отличаться друг от друга. Разработана и проверена схема параметризации слабого взаимодействия ветровых волн и низкочастотных движений над фиксированным и подвижным дном в терминах коэффициента сопротивления, обычно используемого в гидродинамических моделях. С этой целью привлечены результаты натурных измерений и данные численных экспериментов, генерируемые k–l, k–ε, k–kl моделями осциллирующего турбулентного ППС. Упомянутая схема параметризации внедрена в трехмерную конечно-элементную гидродинамическую модель СПбФ ИОРАН и с ее помощью выполнена оценка количественных изменений приливной динамики и энергетики в подсистеме Белое море – Печорский бассейн и окраинных морях Сибирского континентального шельфа. (СПбФ, Лаб. численных экспериментов по динамике океана, рук. – проф. Каган Б.А.). 27. Завершена разработка общей теории переноса изображения морского дна через взволнованную поверхность моря при естественном освещении (совместно с Институтом прикладной физики РАН), не имеющая аналогов в мировой литературе. Теория включает аналитическое представление случайных сигналов от толщи воды, поверхности и дна, оптические модели воды и океанской атмосферы, а также компьютерное и физическое (на лабораторном бассейне) моделирование изображений подводных объектов через взволнованную поверхность. Разработанная модель видимости дна позволяет определять оптимальную стратегию наблюдения, обеспечивающую минимальные искажения изображения волнением. (СПбФ, Лаб. оптики атмосферы и океана, рук. - д.ф-м.н. Левин И.М.).