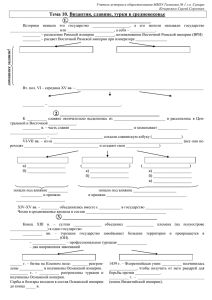

Картина мира и социальные практики

advertisement