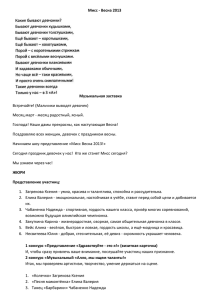

Пробуждения

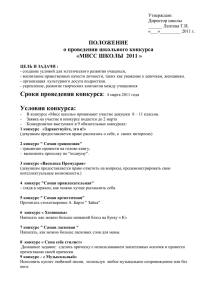

реклама