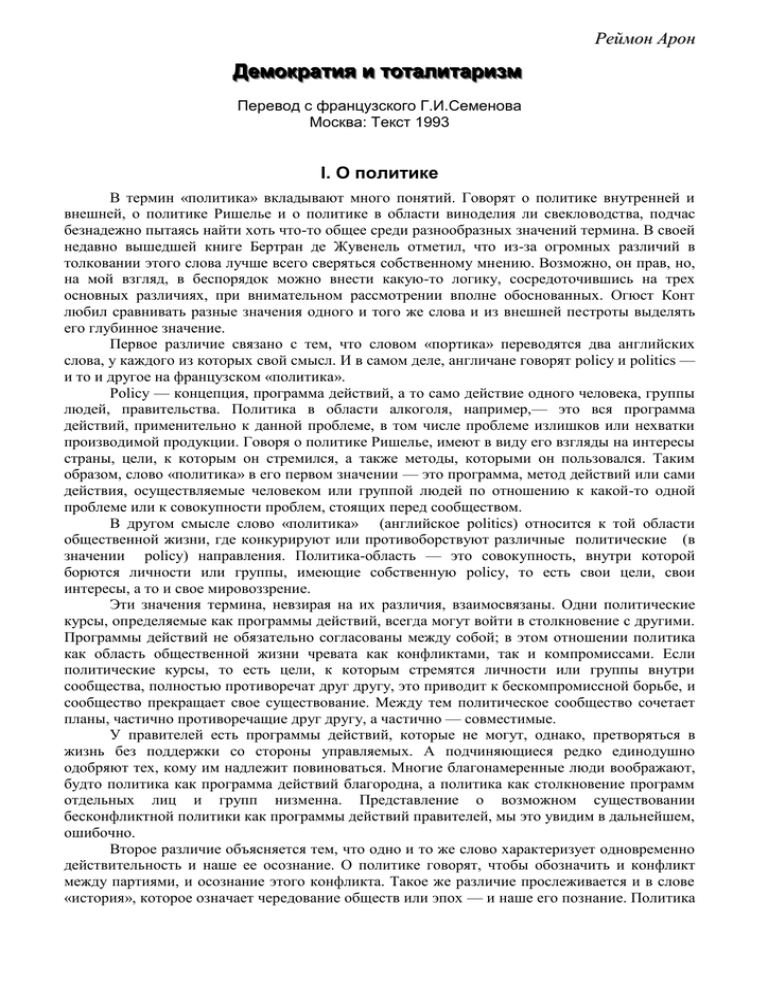

II. От философии к политической социологии

advertisement