Т. К. Черная доктор филологических наук, профессор (Ставропольский государственный университет, г. Ставрополь)

advertisement

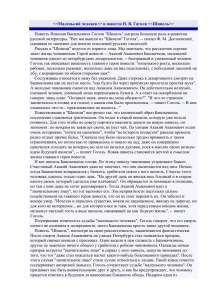

Т. К. Черная доктор филологических наук, профессор (Ставропольский государственный университет, г. Ставрополь) В статье исследуются уникальные приемы поэтической системы повести «Шинель», основанные на специфике образно-комммуникативных особенностей гоголевского слова, образующих особый ритм художественной системы. Они создается ритмическим рисунком композиционного конфликта, симметричностью сюжета, параллелизмами и т.д. ПОВЕСТЬ ГОГОЛЯ «ШИНЕЛЬ»: РИТМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМПОЗИЦИИ Анализ повествовательной системы этого произведения должен помочь максимально приблизить его интерпретацию к авторскому инварианту. Мы остановим свое внимание на уникальном ритме этой системы, созданном в сюжетно-ритмической динамике повествования и демонстрирующем гармоническое художественное единство произведения. В известной работе Б. Эйхенбаума «Как сделана ”Шинель” Гоголя» исследована сказовая словесная ткань, контрасты повести – в типах героев, в обстановке действия, в поведенческих ситуациях. В слове ученый отмечает контрасты интонации и смысла, комизма и трагичности. Особое место Эйхенбаум отводит приему «наращивания пустоты» в мире «призраков». Исследователь видит противопоставление комического сказа «гуманному месту», комический и патетический слои сказа, каламбуры, звуковые эффекты, звуковую семантику, стилизацию – наивную болтовню, комедийную игру, мимико-артикулярное воспроизведение образа, характеризует «гротескную композицию» повести и т.д. Этот блестящий анализ хорошо может быть дополнен исследованием ритма повествования, который 1) создает эмоциональный контекст сюжета; 2) демонстрирует эволюцию личности героя; 3) подчеркивает развитие основного гоголевского конфликта (как и в других 1 повестях, это конфликт человеческой души и Петербурга); 4) придает сценичность, усиливая действие, движение события; 5) выявляет художественную индивидуальность писателя. Способы, которыми создается ритмический рисунок «Шинели», характерны для любой другой повести писателя. Эстетическое содержание ритмики тоже аналогично везде. Компоненты композиционной ритмики: последовательное повествование, рассказ о событии; остановки действия с помощью описаний, авторских реплик, комментариев; повторы; включение деталей, подробностей; увеличение или уменьшение «заселенности», способствующей интеграции энергетических усилий лиц; ритмика фразы – синонимичность, нагнетение перечислений с однонаправленностью действия; введение неожиданностей, нелепостей, перевертышей; особое эстетическое функционирование мотивов (дороги-пути, мечты-смысла и др.). Начало повести – предыстория героя. В ней важны знаковые слова – «вечный титулярный советник» и «в одном департаменте служил один чиновник» – которые создают постоянное пространство и время, свойственные эпосу и сказу. Постоянство времени подчеркнуто его цикличностью (повторы в выборе имени, в традиции поколений Башмачкиных носить сапоги, меняя раза три в год подметки, в самом обращении к понятию традиции – дед, отец, сам герой; в остротах и насмешках чиновников, повторявшихся ежедневно и т.д.). Ритм равномерного постоянства – фон для истории человека, выбитого из привычной колеи тем ходом вещей, который сам по себе тоже постоянен. И следовательно, разворачивается поединок двух постоянных сил, отличающихся однако своим содержанием и целями. «Маленький» герой, желающий оставаться самим собой и в своем маленьком мирке жить по-своему спокойно (аналогия с «мирком» старосветских помещиков) – одна сторона конфликта. При общей склонности к приемам гиперболизации и гротеска, Гоголь настолько «уменьшает» способности и человеческое достоинство своего героя, 2 что этим даже обидел в будущем Макара Девушкина. Но для писателя такое «сжимание» личности до ее «остаточного принципа» было чрезвычайно эстетически важным, потому что позволяло довести свою общую мысль до предела, за которым уже невозможны были никакие альтернативные решения. Как писал В.Брюсов, «для Гоголя нет ничего среднего, обыкновенного, – он знает только безмерное и бесконечное» [3, c. 11]. Напряженность конфликта «Шинели» и определяется «бесконечностью» малости человека в беспредельном мире, но эта «малость» хранит в себе семантическое ядро человечности, что подчеркивает и увеличивает большой гуманный смысл повести. «Сильный враг» этого гротескно «маленького» человека – петербургский холод. В системе всех петербургских повестей петербургский холод приобретает дополнительный мифологический смысл. Мифологизм мотива холода давно замечен в литературоведческих трудах. О.Г. Дилакторская разворачивает мысль об особой продолжительности петербургских холодов, хозяйничающих в городе вплоть до апреля – мая, создавая «поэтическую атмосферу вечного холода» [7, c. 155]. С.Г. Бочаров говорит о переходе этого мотива в «нравственное пространство» [См.: 1]. Е.М. Мелетинский видит в нем интерпретацию севера как царства мертвых [9, c. 284]. В.М.Маркович в этом мотиве обнаруживает параллели с гомеровским аидом, русские мифологические образы, а в целом – серую тусклость, «пепельность» безжизненного существования Петербурга, «царства теней, с внутренним смыслом остановившегося времени» [10, c. 61 – 63]. Однако «Шинель» – особая повесть, воплотившая уже сложившуюся гоголевскую художественную индивидуальность. В ней мифологический пласт глубоко спрятан за повседневной реальностью чиновничьих будней, на фоне которых развивается жизнь еще одного «странного» русского персонажа. И только в «Шинели» из этого цикла повестей имеет место не символический 3 ассоциативный мотив холода, а настоящая русская зима как национальный аргумент человеческой судьбы. Везде Петербург – губительный город-монстр, обманщик, между тем о зиме речи нет, время года вообще не устанавливается. Зима, холод уже по пушкинскому творчеству известны как архетипы зла, бесов, мистического страшного круга. У Гоголя это зло тоже живое, но у него оно приобретает оттенок комизма, как бы отделившись от своей языческой исконности под воздействием авторского индивидуального восприятия. Гоголь создает мир призраков, антимир, в котором все наоборот. Поэтому его вьюга, холод не воет, как зверь, не плачет, как дитя, а входит в социальную среду и «начинает давать такие сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их». Антиистория пошла своим ходом. Не герой, а человеческое существо (хотя все же герой), не событие, а пустяк (хотя все же событие), не враг, а «климат», т.е. естественный ход природного цикла (хотя тем не менее враг), не трагедия, а комедийный, каламбурный сказ (но разве не трагедия?), не сюжет – действие, а сюжет – сопротивление действию, т.е. антисюжетный рисунок: не хочет шить шинель, не хочет идти в гости, не получает поддержки, – ни одного положительного действия (но все же сюжет, где сила человеческой несвободы, фатальной зависимости заставляет вопреки желанию включаться в нежелательное действие). Все здесь навыворот. Но это факт, что «Шинель» – единственная гоголевская повесть, где по-пушкински главная тема сосредоточена в человеке. В предшествующих повестях герой как бы вкладывался в существующую систему мира и развивался конфликт, шло событие. Во многом там автор вел своих героев по собственному замыслу, подчиняя если не логику поведения персонажей, то логику центрального события заранее предопределенной идее (так в «Невском проспекте», так в «Портрете»). Эти повести еще ощутимо корреспондируют с художественной системой романтизма. В «Шинели» – мир сосредоточен в герое, он центр внимания, он – 4 предмет раздумий. «Шинель» – мир шинели, мир одного, незаметного человека (равно «Герою нашего времени»). Он никого не обманывает, не питает иллюзий, не замахивается на иные миры, он живет в своих возможностях и этим истинен. Пусть он ничтожен, но и на это ничтожество он имеет право. Акакий Акакиевич «маленький», но вокруг него, на первый взгляд, «большие», а на самом деле «кажущиеся» люди, призрачные миры. Когда герой переписывает бумаги, т.е. занимается своим делом, окружающие его чиновники сочиняют про него нелепые истории, сыпят ему на голову бумажки, подсовывают ему переписать бумаги, т.е. занимаются не своим делом, а он смотрит вокруг так, «как будто бы никого и не было перед ним». В знаменитом «гуманном месте» тоже подчеркнута неадекватная, кажущаяся сущность петербургской жизненной системы. Образованный молодой человек содрогается, видя, как «много в человеке бесчеловечья, ... даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным». В советском литературоведении всегда подчеркивалась гуманная авторская позиция, нацеленная на пробуждение сочувствия «маленькому», униженному, забитому человечку. «Смирение и покорность несчастного Башмачкина в контрасте с грубостью «значительных лиц» вызывали в читателе не только чувство боли за унижение человека, но и протест против несправедливых порядков жизни...» [11, c. 173]. Здесь налицо явное сведение мифологической символики гоголевской повести к проблемам социальноидеологическим. Глубже суждение В.В. Ермилова (чьи работы, кстати, несправедливо мало востребованы современным литературоведением), увидевшего в сюжете повести пронизывающий всю повествовательную систему параллелизм «шинель – жизнь»: «Если шинель равнозначна жизни, то мертвец, ищущий украденную у него шинель, требует вернуть ему украденную у него жизнь» [8, c. 251]. В. Набоков, весьма эмоционально выражая свое отношение к советской литературоведческой науке, писал: «Я злюсь на тех, кто любит, чтобы их 5 литература была познавательной, национальной, воспитательной или питательной, как кленовый сироп и оливковое масло...» [12, c. 59]. Тем не менее ему принадлежит, может быть, самое «воспитательное» (не в примитивном смысле поучения, конечно) суждение о герое «Шинели»: «Мы и не ожидали, что среди круговорота масок одна из них окажется подлинным лицом или хотя бы тем местом, где должно находиться лицо. Суть человечества иррационально выводится из хаоса мнимостей, которые составляют мир Гоголя. Акакий Акакиевич абсурден потому, что он трагичен, потому, что он человек, и потому, что он был порожден теми самыми силами, которые находятся в таком контрасте с его человечностью» [12, c. 125]. Когда судьба заставляет героя выйти в петербургскую чиновничью фантасмагорию, туда, где тьма или фонарное, т.е. ложное освещение, наступает гибель. В этом ложном мире собирают деньги на портрет начальника, издеваются над людьми без вины, рвутся к чинам и богатству, чин не адекватен человеку, в единой цепочке связаны беззащитный титулярный советник и значительное лицо. Этот мир не терпит истины, даже самой малой. Важно, что Акакий Акакиевич вступает на дорогу, ведущую в этот мир, темным вечером, когда перевертыш Петербург обретает свою нечистую силу. Повествовательная система этой повести четко выстроена по логике персонажа, хотя сам персонаж художественно порожден в своем образе по авторскому замыслу. Но породив его именно таким, Гоголь подчинил все внутреннее движение своей модели этому центру, perpetuum mobile персонажного характера. А это главный признак реалистического искусства. Вернемся к ритму. Циклическое развитие времени в сюжете подтверждено кольцевой композицией сказа: «В одном департаменте служил…» – «И Петербург остался без Акакия Акакиевича» и «на другой день на его месте сидел другой чиновник…». Внутри этого большого цикла человеческой жизни развиваются множественные частные ритмы. Но постоянно сохраняется параллель 6 движений героя и города. При этом инициатором внутреннего движения является Петербург. Он – активная сила, он проникает сквозь щели шинели (щель – дверь нечистой силы), заставляя изменить ритмику и маршруты жизни Акакия Акакиевича, подготавливая для него злую ловушку. До этого Акакий Акакиевич «ни один раз в жизни не обратил внимания на то, что делается и происходит всякий раз на улице». Протекала его «мирная жизнь». Ритмическая завязка обозначена вторжением эмоционально-психологического толчка: «Акакий Акакиевич с некоторого времени начал чувствовать…». И тогда в его жизни появляется нечто новое, сразу же обретающее диалогически- конфликтный характер. С одной стороны – это движение и внешней, и внутренней жизни Акакия Акакиевича, векторно направленное на защиту от врага-Петербурга. Шинель для него – мистический круг Хомы Брута, который необходим, чтобы не взяла нечистая сила, в данном случае, Петербург с его холодом. С другой стороны – в этом сюжете активно развивается движение Петербурга навстречу Акакию Акакиевичу, составленное из множественности сил, хитро разбросанных и представленных не тем, что есть на самом деле: холод, мороз, зима, чиновники, деньги, улицы, площадь, фонари, дамы, арбузные корки и прочий городской мусор, секретари, надзиратели, частные приставы, квартальные, наконец, «значительное лицо». Как много против одного! Допустима параллель с конфликтом лермонтовского романа «Герой нашего времени», произведения о человеческой личности в ее взаимодействии с судьбой. Мы представляем этот конфликт в борьбе равноправных сил: Печорин (П)– судьба (С), П = С, П <=> С. В другой художественной системе, у Гоголя, тоже посвященной судьбе человеческой личности (гротескно уменьшенной и тем самым обостренно и болезненно сберегающей свое право на жизнь), конфликт аналогичен. Только в роли судьбы-злодейки выступает монстр Петербург: Акакий Акакиевич (А) – Петербург, А = С, А <=> С. Поэтика повести выявляет шекспировский трагизм этого конфликта – с 7 участием мифологических сил, призраков, сильных страстей и гибелью героя. Хотя все это дано по «правилам» авторской эстетики Гоголя. «Шинель», как и другие гоголевские произведения, может быть многовариантно интерпретирована. В ней действительно имеется несколько содержательных пластов, способных по своей архетипии ассоциироваться с разными традициями. Так, в статье Е.В. Грековой разбирается возможность «трехверсионного считывания текста». Первая версия – «социально-бытовая» (общеизвестная). Вторая – с опорой на М. Вайскопфа и Ю. Манна – характеризуется как считывание «по мифолого-демоническому коду» и определяется в ее ориентации на романтическую новеллу, где герой (Акакий Акакиевич) – художник, владеющий искусством «выписывания букв» [5, c. 233 – 234]. Герой не смог преодолеть искушение шинелью, предает любимые буквы и вместе с ними свою душу, уничтожает магический круг прежней жизни ради «фальшивки» - шинели, врученной посланником дьявола Петровичем. В таком случае «обретенная мстительным призраком генеральская шинель пришлась ему впору, определив, видимо, его «чин» в глазах создателя. ... Суть в том, что не только окружающие, но и сами Акакий Акакиевич и Петрович не сознают ценности и смысла того, что они делают. Ведомо это только Создателю да фантасмагорическим тьме, метели, морозу, окружающим художников и намечающим им путь» [5, c. 236]. Один вопрос в этой версии все же остается открытым: мог ли Создатель, определив «чин» «маленького» героя, одновременно предложить ему путь мести, вопреки христианской заповеди прощения врагам? Третья версия, предлагаемая Грековой, – «религиозно-мистическая», где в ряд выстраиваются значения имен, предлагаемых для новорожденного героя и имени, полученного им. Это ряд понятий «отшельник – подвижник – пророк, призывающий к покаянию, – невольная причина раскола – основание Православной церкви – храм Божий в мире безнравственности и разврата». «Образ жизни и поведение Акакия Акакиевича соответствуют поведению 8 юродивых» [5, c. 236 – 237]. Далее «фальшивая шинель дарит герою фальшивые радости фальшивой жизни – полноту счастья псевдобрака, когда дьявольская шинель оборачивается его женой, искушение пойти на вечеринку. Как Фаусту, ему возвращается молодость... Но на пустынных просторах площади (символ пустоты суетной жизни) воры – благодетели совлекли с него фальшивую одежду» [5, c. 237]. А в целом получается, что тихий голос «юродивого» с контекстом понимания «Я брат твой» и сама его смерть необходимы для того, чтобы в двоих людях – чиновнике «гуманного места» и «значительном лице» – не погасла искра человеческая. Эта третья версия тоже вызывает некоторые вопросы. Неужели благодетель – вор может соответствовать религиозной догме? Трудно согласиться с тем, что главный герой – не центр эстетической системы повести, пусть даже и в варианте религиозно-мистического считывания, а всего лишь средство, способ воспитания «значительных лиц», что Гоголя – христианина волновала больше судьба власть предержащих, чем жизнь «юродивых» или «маленьких» страдальцев. Зачем писатель так настойчиво нагнетает не просто мотив петербургского холода, а мотив замерзания в нем Акакия Акакиевича? В заключении статьи Грековой обобщаются все три версии, совмещенные и не противоречащие друг другу. Действительно, подобные «считывания» текста «Шинели» возможны и допустимы. Однако в каждом случае следует предполагать некий определенный читательский статус, адрес, по которому направляется рассказ, чтобы читательский тезаурус совпадал со скрытым потенциалом авторского текста. Кроме того, в каждом из описанных вариантов интерпретации можно найти или сужение, или расширение смысла образа (скажем, в антиномичном прочтении с социальной и религиозномистической точек зрения), что не всегда подтверждается гоголевским словом. Опора на систему поэтики повести с этой точки зрения может способствовать согласованности всех ее элементов и дать возможность гармоничного синтеза разных пониманий. 9 В глубинном смысле сюжет защиты от Петербурга для героя означает попытку удержаться в своем собственном статусе, в своем имени. Цикл его имени – бесконечный Акакий, вновь и вновь появляющийся на свет. Это не только знак вечности подобного явления, но одновременно и проявление его сущности. Во-первых, здесь налицо контраст нарастающего значения имени «маленького» героя (Акакий в квадрате, имя от отца, традиция) и отсутствия имени у «значительного лица». Вспомним, что древний эпический герой в своих действиях (подвигах) оправдывает свое имя. По Фрейденберг, в мифологическом сюжетостроении «значимость, выраженная в имени персонажа ..., развертывается в действие, составляющее мотив; герой делает только то, что семантически сам значит» [16, c. 249]. Учитывая значения имени, приведенные в статье Грековой, можно понять, насколько значимой становится литературная игра с именем в повести Гоголя. Возвращение к имени означает победу. Гоголевское художественное мышление по принципу «абсурда» (Ю. Лотман, В. Набоков) опрокидывает древнее синкретическое мышление в мир современного социального бытия, сохраняя в этой проекции изначальное значение эпического масштаба. В антимире чиновничьей системы, в искусственной, декоративной жизни Петербурга затерялась крупица древнего эпического героя, который совершает победный подвиг, «строя» свой «дом», свою «крепость» - шинель. Масштаб трудностей создания этой «крепости» равен масштабу геракловой победы над Минотавром. Вынужденный думать о приобретении новой шинели, Акакий Акакиевич уже не только переписывает буквы. Он ходит к Петровичу. Как и в других повестях, здесь появляется важная сюжетно-архетипическая деталь – лестница, декорация Петербурга и знак пути либо вверх, либо вниз. Для героя это путь в неизвестность, но явно вверх, потому что, неоднократно повторяя этот путь, Акакий Акакиевич каждый раз проделывает его с новыми мыслями в голове и с новым душевным подъемом. Это «существо» вдруг начинает ощущать себя человеком, сознательно приобщившись к высшим сферам бытия 10 духа. Он «совершенно приучился голодать по вечерам; но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели». Путь в неизвестную, новую жизнь, к шинели, – поистине Крестный путь для «маленького человека», полный трудностей и лишений. Но это путь преображения и одухотворения. Уместно здесь привести мнение из статьи американского исследователя, который цитирует еще одного ученого, Чарльза Бернхаймера: «По причинам, изложенным Анри Бергсоном (в книге «О смехе» – Д.Ф.), мы смеемся над негибким, механическим характером существования Акакия, над его слепой отрешенностью и безгласной нерешительностью, откровенно радуясь при этом нашей собственной гибкости и свободе. Но по сути дела настоящее посмешище – мы сами. Мы ощущаем превосходство над Акакием в том, как мы приспособлены к этому миру; зато ему, с его безликостью, удалось обрести существование, в котором нет унизительных компромиссов» [11, c. 56]. Акакий Акакиевич, действительно, проходит поистине героический по степени напряженности путь, создающий внутренний (и, очевидно, важнейший) сюжет повествования – как сказал Чижевский, «облагораживание человеческой души, ее возрождение под влиянием любви (хотя весьма своеобразной)» [11, c. 57]. Ритм этого пути сдержан, приглушен. Сюда включен повторяющийся одинаково каждый день бытовой антураж. Сюда входит периодический пересчет накопленных копеек и рублей. Сюда вводится уже давно проложенная дорога в департамент, однако теперь она осмысливается, прокладывается, измеряясь количеством шагов на цыпочках. Сдержанность этого внешнего ритма, как бы по закону сохранения энергии, преобразуется в нарастание ритма внутреннего. Двигаясь к своей цели, герой «Шинели» приобретает черты другого типа, почти поэта. «Он сделался как-то живее, даже тверже характером, как человек, который уже определился и поставил себе цель. С лица и поступков его исчезло само собою сомнение, нерешительность, словом – все колеблющиеся и неопределенные черты. Огонь 11 порою показывался в глазах его, в голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли…». Именно в это время, когда появляются «дерзкие мысли», происходит перебой ритма, остановка, означающая наступление постоянно подстерегавшей Акакия Акакиевича противоположной «петербургской» силы, так что «переписывая бумагу, он чуть было даже не сделал ошибки» и вынужден был «перекреститься», своеобразной сказавши: метафорой, «Ух!». легко «Мотив переходит из холода, оборачиваясь физического мира в «нравственное пространство» (С.Г.Бочаров)» [10, c. 60]. Уместно также сослаться на мысль Е.М. Мелетинского (приведенную и в работе Марковича) о возможности интерпретации оппозиции тепла-холода в творчестве Гоголя как царства мертвых и обиталища злых духов [10, c. 61]. Герой крестится, ощущая на себе дыхание этого царства мертвых. Далее в ритме персонажного движения наступает следующий этап – изготовление шинели, событие, означающее возможность защиты от Петербурга и независимой жизни для героя. В «самый торжественнейший в жизни Акакия Акакиевича» день он «шел в самом праздничном расположении всех чувств». Такого с маленьким чиновником не было никогда. И та дорога в департамент, которая прежде была такой же обидной, как и вся служебная обстановка (вспомним – «Зачем вы меня обижаете?»), трудно преодолеваемым путем к цели, теперь просто не существует, она оказывается преодоленной совершенно неприметно. В этот день все крутится вокруг новой шинели, она становится осью повествовательной симметрии. Сначала закутанная в носовой платок Петровича, она затем сама окутывает героя (Петрович «драпировал» ею Акакия Акакиевича). Любуется шинелью и Петрович, трогая, одергивая и оценивая ее со всех сторон. Потом ее шумно обсуждают чиновники департамента и, наконец, она победно сравнивается со старым «капотом» и утверждается в своей значительности, как живое лицо. И впервые Акакий Акакиевич вечером не занимался своим делом – переписыванием. 12 В этом уходе от самого себя ради шинели заключается самая большая опасность, ибо такое изменение означает переход из одного мира в другой, из мира души в мир Петербурга. Герой приобрел новый дом, который отвечает заботой своему владельцу в той же мере, в какой владелец проявлял заботу о нем. Оживляющее и утверждающее значение шинели-дома замечено было еще в работах В.В. Ермилова: «Петрович вырастал в образ какого-то Мастера с большой буквы, строителя большого, теплого и радостного дома для бездомного Акакия Акакиевича; мы вспоминаем, как герой радовался было этому родному дому, как хотел даже чуть ли не приволокнуться за какою-то встреченною дамой – это он-то, наш Акакий Акакиевич! – как вдруг он стал похож уже не на букву или строку, а на живого человека!» [8, c. 257]. Заметим, что такое толкование образа Петровича точно включается в систему функционирования архаических поэтических структур «Шинели», выполняя функцию сказочного помощника в сюжете поиска ценности-оберега для Акакия Акакиевича. Однако произошло и другое. Мир обманов включил свои механизмы, и для Акакия Акакиевича наступает момент потери своей изначальной укорененности. Впрочем, сюжет развивается закономерно, как сюжет потери жены-страны: для героя они в одном лице – шинели. Схема синкретического мироощущения органична для персонажа, отчужденного от новой цивилизации Петербурга. Потеря древним эпическим героем страны и жены выступает в форме двучленного параллелизма. Затем наступает поиск, «в котором реализуются мотивы странствий, войн, подвигов и т.д. Кульминационным моментом поиска является бой героя с антагонистом, происходящий в «чужом» мире, то есть за чертой топологической границы» [2, c. 76 – 77]. По законам зеркальной проекции древнего сюжета в новый, переход сюжета эпической поэмы в современную повесть происходит через тот рубеж, который поставила эстетика древнего карнавала, породившего современные прозаические жанры романа и повести. Акакий Акакиевич – проекция по карнавальному «закону 13 обратности» [Ю. Манн]. Это «двойник» древнего эпического героя, а не его антипод. Но на новой исторической и литературной почве инвариант циклического сюжета потери – поиска – обретения трансформируется [См.: Гринцер П.А.]. Аналогично можно увидеть трансформацию функций сказочной модели: беда – реакция героя – поиск – обретение [См.: Пропп В.Я. Морфология сказки]. В этой трансформации элемент «обретения», во-первых, не является завершающим (новая шинель является толчком к последующему действию), во-вторых, сущностно иной, потому что это не обретение потерянной шинели (изношенный капот невозвратим), а обретение нового, другого дома, другой ценности, волшебно преобразившейся, как в той сказке, где герой, проскользнувший через коровье ушко, становится красавцем. А в таком случае должно обретаться и новое богатство (семья, царство, благополучие – «жить поживать да добра наживать»). Жизнь Акакия Акакиевича должна измениться. Но для него за этим обретением не маячит никакая другая жизнь, а на этом месте (другой жизни) стоит враждебный, злой, насмешливый, сильный Петербург. Кроме того, сюжет получает травестийный характер и окрашивается пародийно-иронической значимостью, которая в то же время несет в себе функцию маски, прячущей истинный трагизм жизни. «Чтото очень дурно устроено в мире, а люди – просто тихо помешанные, они стремятся к цели, которая кажется им очень важной, в то время как абсурднологическая сила удерживает их за никому не нужными занятиями – вот истинная «идея» повести», – пишет Набоков [12, c. 126]. Опасность перехода топологической границы миров осмысливается поразному в исследованиях. В работах советского периода внимание акцентировалось преимущественно на второй части повести, где призрак выступал в роли мыслителя. Гоголевский гуманизм обозначался мыслью о том, что Акакий Акакиевич тоже человек, «то была человеческая личность» [8, c. 257]. Д. Николаев подчеркивает материальную необходимость для несчастного «маленького» человека в Петербурге иметь шинель, а следовательно, 14 содержание произведения в целом заключается в идее справедливости, которой нет. «Речь идет о вещи жизненно важной, без которой человек в зимнем, морозном Петербурге просто-напросто не может существовать» [13, c. 197]. Однако такое толкование, естественно, недостаточно для понимания модели мира именно такой, какой ее создал Гоголь. В. Набоков, утверждавший «четырехмерность» гоголевского мира, ощущавший бесконечно разбегающуюся «рябь на воде» от каждого гоголевского слова, интерпретирует образ шинели как рубеж повествования, переводящий все происходящее из мира обыкновенного в мир иррационально-духовный. «Процесс одевания, которому предается Акакий Акакиевич, шитье и облачение в шинель на самом деле – его разоблачение, постепенный возврат к полной наготе его же призрака. С самого начала повести он тренируется для своего сверхъестественного прыжка в высоту» [12, c. 128]. Имеет место и другое толкование. В уже упоминавшейся нами при характеристике сюжета и конфликта «Шинели» статье Д. Фангера, со ссылкой на другие труды, символика шинели связывается с понятием ложного пути к ложным ценностям (аналогично работе Грековой): «...шинель являет собой символ совсем другой, нравственно-гибельной, эволюции, и моральный смысл этого символа – это предостережение, по словам Виктора Эрлиха, от западни мелких страстей» [15, c. 55]. Можно заметить здесь аналогичные ряды символов: «духовный голод» – символ души человека, ревизор – «наша совесть» (Гоголь), кони – «способности» Чичикова [А.Белый], любовь – «отчизна души» [Платон]. Все это – особый пласт поэтики Гоголя. Приведенные разнообразные толкования ритмического рубежа, о котором у нас идет речь, – свидетельство его фундаментального значения в идейном содержании повести. Это один из центров повествования, одна из многих кульминаций. Отвлекаясь от последовательного изложения мысли, назовем кульминационный ряд «Шинели»: 1) «гуманное место»; 2) окончательное решение шить шинель, после чего меняется вся жизнь 15 героя; символическое обозначение этого кульминационного пункта – «вечная идея будущей шинели»; 3) одевание в готовую шинель; 4) вынужденный путь через площадь, туда и назад; 5) ограбление; 6) посещение «значительного лица», распекание; 7) встреча «призрака» со значительным лицом. Итак, векторы конфликтного действия поменялись, Акакий Акакиевич шагнул за пределы своего мира. Весь последующий путь Акакия Акакиевича развивается в ином, чем раньше, ритме, который приобщает героя к городу зла. Гоголь освещает своему герою путь светом обманных уличных фонарей, он переходит с пустынных и темных улиц на оживленные и суетящиеся. «Улицы становились живее, населенней и сильнее освещены. Пешеходы стали мелькать чаще, начали попадаться и дамы, красиво одетые, на мужчинах попадались бобровые воротники, … все попадались лихачи в малиновых бархатных шапках, с лакированными санками с медвежьими одеялами, и пролетали улицу, визжа колесами по снегу, кареты с убранными козлами». Все это намеки на маскарадную атрибутику, хотя сам образ маскарада скрывается где-то в глубинах повествования. Чуждый герою ритм такой жизни не вызывает у него страха, лишь усмешку. Он как бы добровольно идет в лапы к зверю. Кульминация встречи героя с Петербургом, которого он раньше не замечал и потому не знал, происходит на вечере у одного из чиновников, где явно просматривается имитация маскарада (настоящего маскарада все равно в вечно притворяющемся Петербурге быть не может). Шум, говор толпы, мелькание, крик, свечи, чиновники, столы, – все в одном описательном ряду, все это делает вид, что оно настоящее. Но Акакию Акакиевичу становится здесь «скучно» – поистине удивительное чувство отчуждения, обычно характеризующее интеллектуальную личность «лишнего» человека в литературе. Однако гоголевский герой – слишком малая единица (и это преднамеренно у писателя – как выжить и выдержать крошечной единичке настоящего бытия в огромном декоративно-маскарадном мире зла?). Акакий 16 Акакиевич не равен миру, как Печорин. Поэтому «герой нашего времени» сам выстраивает сценарии игры с жизнью. Здесь же, по закону перевертыша, Петербург играет c безответным человечком, играет его судьбой, проницательно предчувствуя, что этот униженный системой человеческий материал своей независимостью приобретает какой-то странный для столицы статус нового героя, пробуждающего общественное мнение. И здесь, на вечере, где ему «скучно», ему подсовывают допинг в виде ужина с шампанским, после чего шинель, его дорогая подруга и защита, оказывается лежащей на полу, – первый этап унижения со стороны Петербурга и первый знак будущей трагедии. Тот отрезок текста, сумма эпизодов произведения, о которых идет речь, – момент кульминации, когда снято отчуждение героя, когда город уже втянул его в свою игру, но еще не уничтожил, обозначен очень четко границами освещения. Из пустынных и тихих улиц Акакий Акакиевич вступает на улицы освещенные, на одной из них видит картинку, где нарисована женщина с обнаженной ногой и за ее спиной мужчина. Этот знак вседозволенности Петербурга пока только обращает на себя внимание героя и заставляет его усмехнуться. Но когда он идет назад и вступает из освещенных улиц в темные, на границе этого перехода ему снова попадается дама, теперь уже живая (может, ожившая ночью?), и он делает попытку побежать вдруг за ней, однако она, «как молния», проходит мимо, пугая и соблазняя героя ложным видением красоты и чего-то таинственного (ср. «Невский проспект»). В симметрично развивающемся сюжете по обе стороны оси существует изменившийся персонаж, приобщившийся к петербургскому обману, к его маскараду, доверившийся Петербургу, наивно забывший из-за новой шинели, что силы неравны. Но он не изменил своей сути, хотя едва не обольстился иными, ложными, ценностями. И был наказан, убит Петербургом, который понимает, что маленький этот человечек, в общем-то, и не изменил себе, а лишь попался на удочку игры-обмана. Петербург убивает Акакия Акакиевича, 17 потому что это ничтожное зернышко настоящей, не ложной сущности было соринкой в глазу, напоминанием о совести, указанием на забытую истину, что все люди братья («Я брат твой»). А Петербург живет по закону разъединенности, по нормам, оцениваемым авторским словом «скучно» («Скучно на этом свете, господа»), хотя здесь это авторское слово отдается совершенно незаметному человеку. В произведениях Гоголя главное, конечно, сюжет. [См.: М.С. Вайскопф. Сюжет Гоголя...]. Все гоголевские сюжеты, на первый взгляд, необычны, строятся на таких событиях, которые поражают своей нелепостью, нелогичностью, абсурдностью. Но при внешней парадоксальности его антисюжетов в них скрывается глубинный, очень важный и отнюдь не абсурдный смысл, выстраивающийся на основе общечеловеческих, погоголевски – христианских, нравственных ценностей. Известно также, что огромное значение в эстетической системе гоголевского творчества имеет вещь, деталь, зачастую приобретающая символическое значение. Такова и сама шинель. Смысл этого образа настолько многозначен, что он становится и сюжетообразующим, и философским, концептуальным для содержания произведения в целом. Шинель – одежда чиновника, верхняя одежда русского человека на севере (социальная и национальная деталь). Шинель – это защита от холода, от Петербурга, архетип тотемно-защитного круга от царства мертвых. Это граница миров – истинного и ложного (эстетическая ось конфликта, философский символ). Шинель для героя – жизненная цель, лучшая «подруга», одухотворяющая и формирующая личностное начало (характерологическая функция). В то же время, шинель – деталь «вещного мира», который в произведениях Гоголя достаточно часто заменяет человека; но «вещный мир» не для героя «Шинели», Акакия Акакиевича не удалось заменить вещью. 18 Гоголю было мало просто рассказать, хоть и очень выразительно, о беде «маленького человека» и о зле Петербурга. Он уже в этой повести движется к «Выбранным местам из переписки с друзьями». Заключительная часть «Шинели» – история «значительного лица» – призвана показать, как надо правильно реагировать на свое служебное место, как надо быть гуманным, находясь у власти. Призрак Акакия Акакиевича, призрак убитой совести, как и концовка «Ревизора» («Ревизор – это наша совесть»), художественно мотивирован многозначно, но в конечном итоге Гоголю важно, что «значительное лицо», «испугавшись собственной мерзости», искусственности, начинает исправляться. В целом ритмический рисунок сюжетного и всего композиционного конфликта выстроен вокруг оси симметрии, по обе стороны которой развиваются действия двух противоположных сил: Акакия Акакиевича и Петербурга. Этапы сюжета: Акакий Акакиевич Покой I (бедность, замкнутость, независимость). 1 2 3 Ожидание, 3 терпение, экономия средств, Выжидание нужного момента для пробуждение духовного самосознания. наступления. Достижение I цели, вращение вокруг шинели. 6 чиновников, на портрет Тревога I (раздумья о шинели), нарастание Петербург дразнит, кусается. движения. Первые контакты с Петербургом. Вмешательство в жизнь Акакия Акакиевича. 4 5 Петербург но Суета (беготня развлечения, деньги начальника и т.д.). Наступление (усиление морозов, идея вечера, приглашение на вечер) Торжество, V кульминация: брешь в отчуждении, Торжество, маскарадные имитации, внимание к предметам петербургского мира, ловушка. Кольцо выход за пределы своего мира, появление из обманных фонарей, круг «скуки». нечистой силы. Поражение V (шинель украдена; падение в снег, в Победа (отобрали оберег – шинель). мороз). Хождение I по кругам ада, смерть. Круги ада – «круги своя» для 19 Петербурга. Он возвращается к своей обычной суете, ложной жизни. 7 8 «Зазеркалье» I – справедливости. призрак мести и Тревога и пробуждение сюжет «Шинели»). (второй Подобный параллелизм, симметричность сюжета захватывают и все остальные компоненты художественной системы произведения, создавая глубинное функционирование постоянного времени, постоянного пространства и «вечной идеи». Таким образом: Повесть о шинели заключает в себе художественное обобщение, символизирующее чисто русскую проблематику и в это же время огромную общечеловеческую мысль. Национальная проблематика конкретизируется характерной русской бюрократической, античеловеческой системой, Петербургом – символом лжи и власти, униженностью человеческого достоинства. Созданная Гоголем художественная система высвечивает самое существенное с помощью излюбленных приемов, свойственных его способам художественного моделирования, его индивидуальному писательскому взгляду. Но национальная форма гоголевской идеи является конкретным выражением того главного, что писатель хотел сказать всем людям. В «Шинели» это – «я брат твой», библейский архетип, воплощение которого в жизни людей возможно только в определенных типических обстоятельствах. Они-то и изучаются Гоголем в своей сути, проявляющей себя даже тогда, когда дело касается самой маленькой, самой ничтожной частицы человеческого бытия. Библиографический список 1. Бочаров С.Г. Послесловие... / С.Г. Бочаров //Н.В.Гоголь. Петербургские повести. М.: Худ. литература, 1978. 20 2. Бройтман С.Н. Историческая поэтика / С.Н. Бройтман. М., Российский гос. гуманитарный ун-т, 2001. 3. Брюсов В.Я. Испепеленный. К характеристике Гоголя / В.Я. Брюсов. М., Скорпион, 1909. 4. Вайскопф М.С. Сюжет Гоголя: Морфология. Идеология. Контекст / М.С. Вайскопф. М., ТОО «Радикс», 1993. 5. Грекова Е.В. Социально-бытовые и христианские начала в повести Н.В.Гоголя «Шинель» / Е.В. Грекова // Русская литература XIX века и христианство / Под общей ред. В.И.Кулешова. М., МГУ, 1997. 6. Гринцер П.А. Древнеиндийский эпос. Генезис и типология / П.А. Гринцер. М., Наука, 1974. 7. Дилакторская О.Г. Фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В.Гоголя / О.Г. Дилакторская. Владивосток, изд. Дальневосточного ун-та, 1986. 8. Ермилов В.В. Гений Гоголя / В.В. Ермилов. М., Сов. Россия, 1959. 9. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа / Е.М. Мелетинский. М., Наука, 1976. 10. Маркович В.М. Петербургские повести Н.В.Гоголя / В.М. Маркович. Л., Худ. лит., 1989. 11. Машинский С.И. Художественный мир Гоголя / / С.И. Машинский. М., Просвещение, 1979. 12. Набоков В.В. Николай Гоголь / В.В. Набоков. Лекции по русской литературе. М., Независимая газета, 1996. 13. Николаев Д.П. Сатира Гоголя / Д.П. Николаев. М., Худ. литература, 1984. 14. Пропп В.Я. Морфология сказки / В.Я. Пропп. Л., ACADEMIA, 1928 (Репринт). 15. Фангер Дональд. В чем же, наконец, существо «Шинели» и в чем ее особенность / Д. Фангер // Н.В.Гоголь. Материалы и исследования. М., Наследие, 1995. 16. Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра / О.М. Фрейденберг. Л., Гослитиздат, 1936. 21