Анализ стихотворения М

advertisement

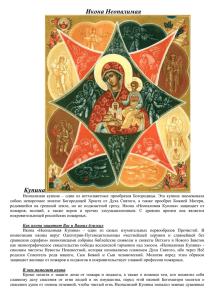

7 Анализ стихотворения М. Волошина «Неопалимая купина» Октябрьская революция и гражданская война застали Максимилиана Волошина в Коктебеле, где он делает все, по его словам, «чтоб братьям помешать / Себя губить, друг друга истреблять». Принимая революцию как историческую неизбежность, поэт видел свой долг прежде всего в том, чтобы помогать гонимому, независимо от «окраски» - «и красный вождь, и белый офицер» искали (и находили!) в его доме «убежища, защиты и совета». Но в послереволюционные годы резко изменилась поэтическая палитра Волошина: на смену философическим медитациям и импрессионистическим зарисовкам приходят публицистически страстные размышления о судьбах России и ее избранничестве, в его творчестве появляется библейский образ Неопалимой Купины. В своей «Автобиографии («По семилетьям»)» в последней главе, посвященной седьмому семилетью жизни поэта, которая называется «Революция», пишет: «Ни война, ни революция не испугали меня и ни в чем не разочаровали: я их ожидал давно и в формах еще более жестоких… 19-й год толкнул меня к общественной деятельности в единственной форме, возможной при моем отрицательном отношении ко всякой политике и ко всякой государственности, утвердившимся и обосновавшимся за эти годы, – к борьбе с террором, независимо от его окраски. Это ставит меня в эти годы (1919 – 1923) лицом к лицу со всеми ликами и личинами русской усобицы и дает мне обширный и драгоценнейший революционный опыт. Из самых глубоких кругов преисподней Террора и Голода я вынес свою веру в человека (стихотв. «Потомкам»). Эти же годы являются наиболее плодотворными в моей поэзии, как в смысле качества, так и количества написанного» (4, 32-33) . 8 Темой творчества М. Волошина в эти годы является Россия во всем ее историческом единстве. Так, появляется его стихотворение «Неопалимая Купина», которое было написано в 1919 году в Коктебеле. Итак основная тема данного стихотворения – историческая судьба России, так страстно любимой поэтом, размышление о ее прошлом, которое живет в настоящем. Неслучайно поэт предваряет свое творение следующими строками: «В эпоху бегства французов из Одессы». Отметим, что в 1919 году, в пору написания стихотворения «Неопалимая Купина» Одесса постоянно переходила из рук в руки, побывав то у белых, то у красных. Так поэт словно напоминает нам, что история циклична, все в ней повторяется. Правда, он не уточняет, кого из нынешних так называемых «спасателей России» причисляет к французам. Но это не важно. Главное, что прошлое всегда живет в настоящем и его невозможно стереть с памяти народной. Сюжет стихотворения складывается из настоящего России, которое поэту представляется смутно и которое он не в силах сам понять, и ее прошедшего, звучащего как воспоминание о «временах минувших дней». Но события российской истории, вокруг которых кружатся его воспоминания, - далеко не радостные. Войны, пожарища, гибель русских людей – вот что печалит сердце поэта. Но это же сердце и переполнено другим – гордостью, что Россия во всех своих несчастьях и бедах сумела выстоять и дать должный отпор врагам, покушавшимся на его Отчизну. Поэт восхваляет свой народ за его непокорный дух, который мыслится поэту Неопалимой Купиной, - терновым кустом, явленным Моисею, который описан в Библии древним автором. По библейскому преданию, Неопалимая Купина пылала огнем, но никак не могла сгореть, потому что в ней был явлен человеку Бог. Так и душа русского народа, по мысли М. Волошина, не может сгореть, ведь дело России – правое, она несет в себе образ Божий, Его святость и Его духовную мощь и силу. 9 Композиция данного стихотворения кольцевая – оно заканчивается тем же мотивом, которым было начато. Вначале – настоящее России, в котором поэт пытается понять ее образ; потом – ее военная история (история походов непрошеных гостей на Русь), а затем – вновь настоящее, в котором поэт опять обращается к образу Руси и национальным особенностям русского характера. Рассмотрим каждую из частей более подробно. Итак, композиционно стихотворение делится на три части. Первая часть (первые два четверостишия) – настоящее России, которое туманно и расплывчато. Поэтому построена эта часть на односоставных предложениях и риторических вопросах, на которые невозможно дать ответа. Так поэт раскрывает образ настоящей России, ее мятежный и беспокойный дух. Образ России в первых строчках стихотворения страшен. Россия мыслится поэту то омутом, который затягивает души всех, любящих ее, то бездной, из которой нет выхода, то безумием, на которое способен только русский народ в силу своего характера и менталитета, то бредом, засевшим в головах ее обитателей. Неразумно и необычно – вот два слова, которыми поэт характеризует нынешнее состояние России. Вслушаемся: Все неразумно, необычайно… Взмахи побед и разрух… Неразумность приводит нас к разрухе, в то время как необычность – к победе. В этом, пожалуй, и заключается тайна русского народа, его характера и необычайной духовной силы. Мысль замирает пред вещею тайной И ужасается дух. – Эти строки являются переходом ко второй части, состоящей из трех четверостиший, в которой пойдет речь именно о той тайне, которая окутывает события русской истории. Эта тайна заключается в победе над внешними врагами, которые всему миру казались непобедимыми, но бесславно пали в России. 10 Каждый, коснувшийся дерзкой рукою, Молнией поражен – говорит поэт, и именно слово молния наводит на мысль, что Бог хранит Россию, не дает ей погибнуть и поражает всех пришедших к ней незваных гостей огнем, сошедшим с небес. Словно это и не победа русского войска, а Божья кара. Перед нами – образ Карла, который потерпел поражение под Полтавой, образ Наполеона, который ужален Москвою. Вот эта метафоричность образа Москвы (в данном случае для Волошина Москва – вся Россия), которая жалит, словно пчела или оса, непрошенных гостей – причем жалит насмерть, говорит о том, что Россия всегда за себя постоит, чего бы ей это ни стоило. Постепенно события давней истории сменяются на события истории недавнего (для поэта) прошлого. Война с Германией, которую он вспоминает как свидетель последних событий. Помню квадратные спины и плечи Грузных германских солдат. Год… и в Германии русское вече: Красные флаги кипят. Германия, которая хотела избавить Россию от «красной чумы», сама «подхватила» эту болезнь. Через год – в 1918 году – в Германии также произошла революция. И, как замечает Волошин, не без участия России. Русское вече в Германии – это влияние России на события, произошедшие в этой стране. Вспомним, что означает слово вече. Вечем в X-XV вв. называлось собрание горожан для решения общественных дел. Так что Волошин намекает, что революция в Германии была делом России. Получается, что бумеранг, запущенный в Россию, вновь вернулся к своему владельцу. Третья – последняя – часть стихотворения (последние четыре четверостишия) вновь возвращает нас к настоящему, но перед нами – не события 11 настоящей (для поэта) истории, а размышления о русском народе, который является загадкой для всего мира. Начинается последняя часть почти так же, как и первая (имеется в виду синтаксическая структура). Звучат вопросы: Кто там? Французы? – спрашивает поэт, который уже так привык, что все кому не лень приходят с мечом на русскую землю, чтобы оторвать лакомый кусочек, что ему кажется, что этот омут, стремнина, безумие, бред – вновь дело рук непрошеных гостей. Но далее следуют уже не односоставные повествовательные предложения, как в первым четверостишии, а эмоционально восклицательные предложения, которые звучат как обращение к тем, кто собирается вновь посетить русскую землю. … Не суйся, товарищ, В русскую водоверть! Русская водоверть – это уже нынешняя история. Словом водоверть Волошин характеризует и события революции, и русский национальный характер. Это слово не встретишь ни в одном русском толковом словаре, оно сугубо авторское. По смыслу оно напоминает слово водопад, но значение у него гораздо шире. Водоверть – это не просто потоки воды, несущиеся со всех сторон и сметающие все на своем пути. Это еще и национальная особенность русской души, которая, как известно, добра, милосердна, отзывчива, но и в то же время вспыльчива и может так разойтись не на шутку, что камня на камне не останется. Поэтому поэт предупреждает: Не прикасайся до наших пожарищ! Прикосновение — смерть. Да, пожарище, которым сейчас охвачена вся Россия – дело на сей раз наших рук, мы сами его устроили. Но мы устроили – мы его и потушим. Как говорится, это наше внутреннее дело, и мы сами с ним разберемся. И не надо к 12 нам вмешиваться. Иначе вам же будет худо. Ведь русский человек «во хмелю» страшен. Реки вздувают безмерные воды, Стонет в разливах метель; Бродит в точиле, качает народы Русский разымчивый хмель. Русский хмель поэт называет словом, которое также является авторским – разымчивый. Попытаемся найти смысл этот определения. Есть в русском языке глагол – разымать, который имеет следующее значение – «разъединить, разделить на части». И Волошин от этого глагола образовывает прилагательное разымчивый, в которое вкладывает следующий смысл «тот, который разъединяет, делит на две части». Таким образом, русский хмель (отметим, кстати, что хмель в данном случае употребляется автором не в своем прямом значении – «состояние опьянения», а может означать, ту русскую бесшабашность, широту души и непонимание того, что он творит под влиянием каких-то непредвиденных импульсов) разъединяет русскую душу как бы на две части, одна из которых положительная, высвечивающая положительные черты характера русского народа, а вторая – отрицательная. Так и сочетаются в русском национальном характере и Стенька Разин, и святой Серафим. Да, мы – такие: бесшабашные, разгульные, можем построить, но и можем разрушить некогда построенное, которое стояло веками, а потом, в одночасье, погибло под ударами топора. Но самое главное качество, которое выделяет Волошин в русском народе и которого нет ни у кого в мире – это то, что мы – зараженные совестью. И это опять типично волошинское выражение, содержащее в себе казалось бы полярно противоположные слова – одно с отрицательным оттенком, другое – с положительным. Заразиться, как известно, можно болезнью, а русский народ – заражен совестью. И эта совесть, как болезнь, передается от одного человека к другому. 13 Стенька Разин, живущий в каждом из нас, ведет к похмельям (как в прямом, так и в переносном смысле) и жаждам (т.е. сильным, страстным желаниям чего-либо), а святой Серафим – выдающийся православный подвижник – пробуждает в нас совесть, которая живет в нас как неизлечимая болезнь. И в заключительном четверостишии поэт опять говорит о духе народа, который жив в нем даже после смерти и не доступен пламени, словно Неопалимая Купина. Так, в конце стихотворения, раскрывается и его основной образ. Некоторые исследователи творчества М. Волошина считают, что, главным образом, героем стихотворения является Россия. Но это не так. В центре стихотворения все же находится библейский образ Неопалимой Купины, которая связывается с образом России, с ее бессмертной и неуничтожимой душой. Но главное – с ее богоизбранностью. Идея богоизбранности России на путях мировой истории была очень близка М. Волошину. Наверное, поэтому он и соединил судьбу России с судьбой Неопалимой Купины. Вспомним библейские строки – и станет все ясно, почему М. Волошин так назвал свое стихотворение и почему он назвал свою Родину Неопалимой Купиной: «И явился ему (т.е. Моисею – библейскому пророку) Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает <…> и воззвал к нему Бог из среды куста <…> сними обувь твою с ног твоих; ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Исх. 3:1-5). Для М. Волошина Россия тоже всегда была святой землей, которая горит, не сгорая, словно Неопалимая Купина. В 1925 году вышел в свет сборник М. Волошина, куда вошли стихотворения, написанные с 1919 по 1923 гг. Стихотворение «Неопалимая Купина» было напечатано в этом сборнике последним, но тем не менее сам сборник был 14 назван так же, как и само стихотворение. Это говорит о том, насколько важным было оно для всего творчества автора, который с болью воспринимал все события, происходящие в России. Но можно сказать, что образы стихотворения и се события, отраженные в нем, соответствуют волошинскому кредо, которое отражено в стихотворении «Доблесть поэта», 1925): В смутах усобиц и войн постигать целокупность. Быть не частью, а всем: не с одной стороны, а с обеих. Зритель захвачен игрой – ты не актер и не зритель, Ты соучастник судьбы, раскрывающей замысел драмы. Мы все – соучастники судьбы, судьбы России. И не важно, на какой стороне воевать, главное – чтобы была любовь к родине и беспокойстве за ее судьбу. Наверное поэтому М. Волошин с гордостью говорил, что его поэзию читают – и принимают – как красные, так и белые. «Эти явления – пишет он, – моя литературная гордость, так как они свидетельствуют, что в моменты высшего разлада мне удавалось, говоря о самом спорном и современном, находить такие слова и такую перспективу, что ее принимали и те, и другие» (4, 33). Наверное, и сейчас, в настоящее время, мы – такие разные в своих взглядах и политических пристрастиях – находим в этом стихотворении то, что близко сердцу каждого русского человека, который должен уметь прощать, иначе он не будет русским. И опять вспоминаются строки великого поэта «серебряного» века, но уже из другого произведения, которое написано в это же время – в 1919 году: И не смолкает грохот битв По всем просторам южной степи Средь золотых великолепий Конями вытоптанных жнитв. И там, и здесь между рядами 15 Звучит один и тот же глас: - Кто не за нас - тот против нас! А я стою один меж них В ревущем пламени и дыме И всеми силами своими Молюсь за тех и за других. «Гражданская война», 1919