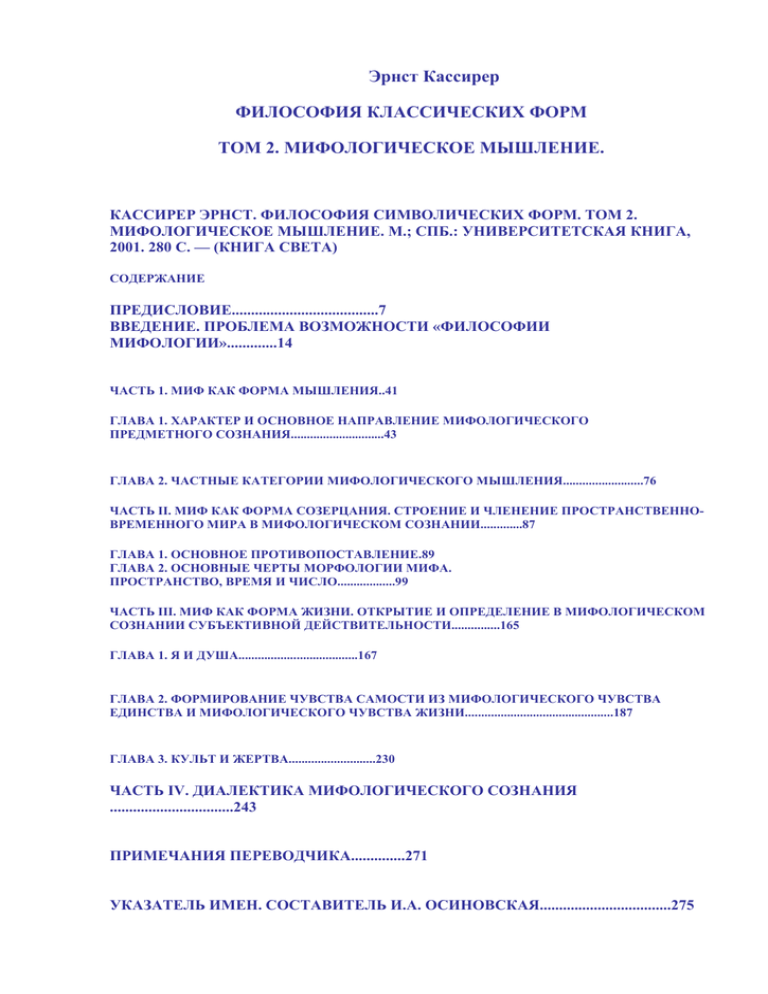

Эрнст Кассирер - Философия символических форм. Том 2

реклама