картины мира - 100balov.com

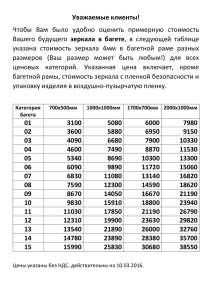

реклама