МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Юридический факультет

Кафедра Теории государства и права

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для студентов очно -заочной ускоренной формы обучения

по ________________Римскому праву____________________

наименование дисциплины (модуля)

для направления подготовки (специальности) 40.03.01

Профиль: уголовно-правовой, гражданско-правовой, государственно-правовой

код и наименование направления подготовки (специальности)

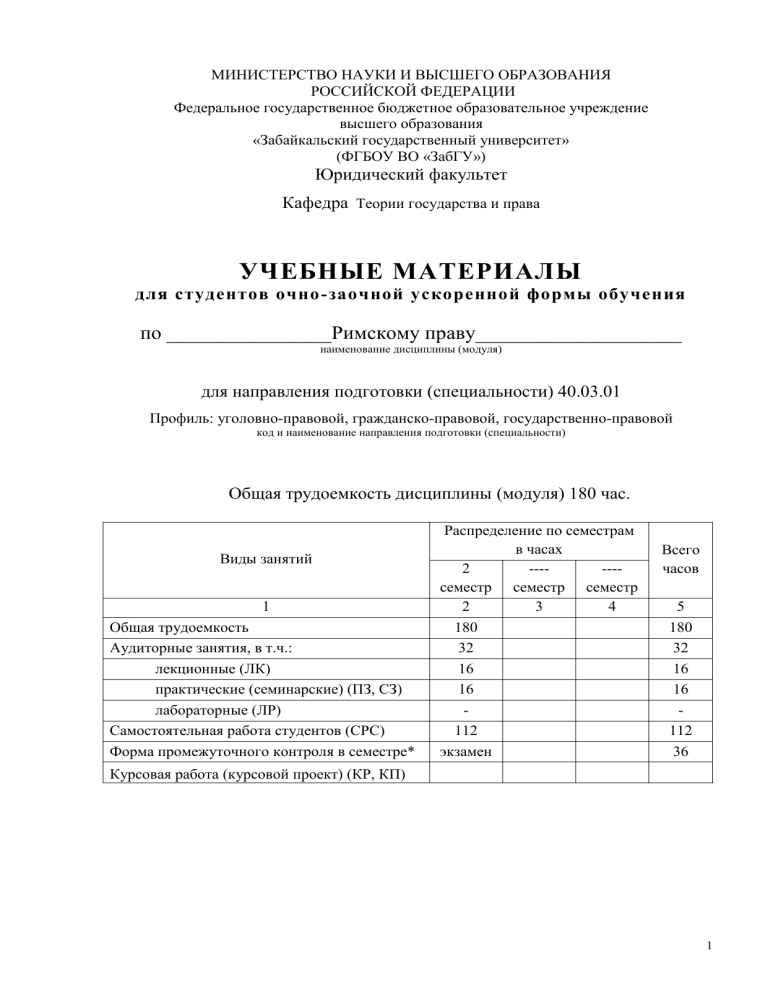

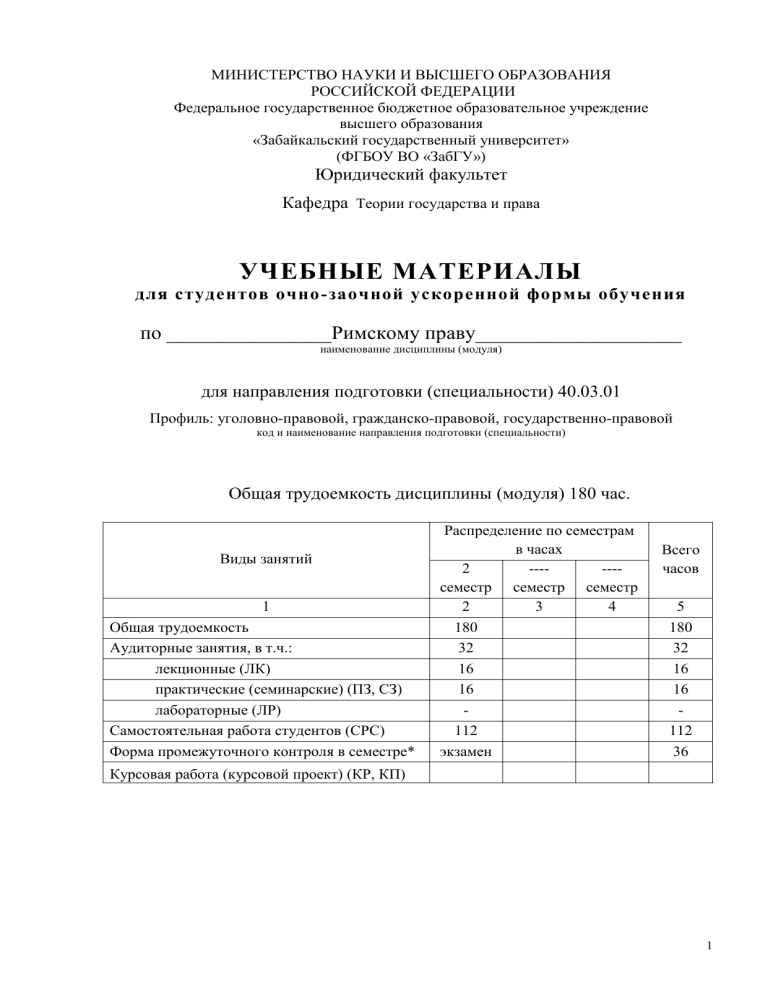

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 180 час.

Виды занятий

1

Общая трудоемкость

Аудиторные занятия, в т.ч.:

лекционные (ЛК)

практические (семинарские) (ПЗ, СЗ)

лабораторные (ЛР)

Самостоятельная работа студентов (СРС)

Форма промежуточного контроля в семестре*

Распределение по семестрам

в часах

2

------семестр семестр семестр

2

3

4

180

32

16

16

112

экзамен

Всего

часов

5

180

32

16

16

112

36

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП)

1

Краткое содержание курса

№

темы

Наименование темы

Всего

часов

по

семест

ру

Аудитор

ные

занятия

Самостоятельная

работа студента

Аудиторные занятия в т.ч.

Лекции

Лабораторн Практиче

ые занятия

ские

занятия

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Источники

римского права

Лица

36

8

28

4

-

4

Защита

нарушенных

прав

36

8

28

4

-

4

Семейные

правоотношения

36

8

28

4

-

4

Вещное право

36

8

28

4

-

4

Итого:

144

32

112

16

-

16

2

3

4

Форма текущего контроля

Текущий контроль знаний студентов осуществляется на семинарских занятиях.

Тема 1. Система и источники римского частного права

1. Периодизация римского частного права.

2. Система римского частного права.

3. Понятие и виды источников римского права: обычай, законы, эдикты

магистратов, деятельность юристов.

4. Кодификация римского права. Свод законов императора Юстиниана.

Дигесты. Институции.

5. Рецепция римского права.

Методические рекомендации

2

Целью занятия является формирование у студента понимания значения

и практической роли римского права не только для развития юридической

мысли в целом, но и для оформления как западной, так и отечественной

цивилистики.

Студент должен усвоить причины разделения права на публичное и

частное право, их отличительные особенности. Студент также должен знать

основные характеристики систем римского права и причины их появления.

Особое значение

для дальнейшего обучения

имеет вопрос об

источниках римского частного права. Несмотря на их разнообразие, они

имели непостоянное значение на том или ином этапе развития государства и

общества Древнего Рима. Изучение этого вопроса позволяет студенту

сформировать понятийный аппарат, научиться давать характеристику и

проводить сравнительно–правовой анализ источников.

Особое внимание

следует уделить вопросу о рецепции римского права, поскольку именно этот

процесс позволил оформить современную романо-германскую правовую

систему, и особенно гражданское право.

Учебный материал к теме

Римское право – это не только право рабовладельческого Рима, но и

наиболее развитая правовая система древности, ставшая основой для

романо-германской правовой семьи. Универсальность римского права

состоит в том, что оно характеризуется индивидуалистическим началом,

основывается на частной собственности

и удовлетворяет условиям

высокоразвитого хозяйственного оборота.

Римское частное право сыграло огромную роль

в развитии

гражданского права Средних веков и Нового времени. Оно легло в основу

законодательства европейских государств, которые или прямо заимствовали

его понятия и институты, или приняли его принципы за образцы при

разработке собственного гражданского законодательства.

3

В римском праве проводилась дифференциация в понятиях fas (воля

богов) и jus (право человеческое). Однако главным для юристов было

деление право на частное (jus privatum) и публичное (jus publicum).

По определению римского юриста Ульпиана, публичное право

относится «к положению римского государства», а частное – «к положению

отдельных лиц». Предметом правового регулирования jus publicum являются

общественные отношения, связанные с интересами государства и общества в

целом, а предметом jus privatum - общественные отношения, связанные с

интересами частных лиц.

В римском праве последовательно оформились три правовые системы:

1) Самая древняя (VI в. – середина III в. до н. э.) изначально назвалась

«квиритское право», которое в последующем было переименовано в

цивильное право (jus civile). Вначале оно отосилось к квиритам (квириты –

древнейшее племя, проживавшее на землях Древнего Рима), в последующем

– к римским гражданам.

2) По мере развития торговли и усложнения хозяйственных связей,

нормами jus civile стало невозможно регулировать развитие торговоденежных отношений. Поэтому была выработана новая правовая система

преторского

права

(jus

praetorium),

способствующая

развитию

имущественного оборота Древнего Рима. В основу данной правовой системы

легли эдикты магистратов – преторов. Юрисдикция преторов позволяла

придавать нормам старых законов новое значение, что способствовалало

заполненгию пробелов в нормах jus civile.

3) С образованием римских провинций и расширением территории

Римского

государства

в

республиканский

период

стала

постепенно

складываться третья правовая система jus privatum – jus gentium, т.е. право

народов или право перегринов. Эта правовая система была создана для

регулирования отношений поначалу между иностранными гражданами друг

с другом, а в последующем между римскими гражданами и перегринами. В

4

основе jus gentium лежат институты римского права и нормы права Греции,

Египта и некоторых других государств.

Постепенно происходило сближение всех трех систем права (уже к

середине IV в.)

Окончательное и официальное объединение всех трех

правовых систем в одну произошло в VI в. н.э.

Источники права – это внешняя форма выражения права. На всем

протяжении развития римского частного права можно выделить следующие

виды источников права: обычное право; закон; эдикты магистратов;

деятельность римских юристов, императорские конституции.

Каждый источник права следует рассматривать с учетом периодизации

римского права, выявляя приоритетный характер того или иного источника в

конкретный период.

Самым древним правом в Риме было обычное право – устные правила

поведения, основанные первоначально на обычаях квиритов. По мере

развития государства и общества определенные правила поведения стали

складываться в практике жрецов, магистратов, преторов, далее в состав

обычного права были включены обычаи и других народов, подданных Рима.

«Обычаи, - писал Ульпиан, - это молчаливое

укоренившееся путем

соглашение

народа,

длительного обыкновения». Обычай

следует

соблюдать, продолжает он, если не имеется писаного закона.

Становление и укрепление римской государственности способствовало

появлению законов. Гай

давал определение закона как приказа народа.

Законодательные акты

республиканского Рима сводятся к памятнику

древнейшей эпохи - Законам XII таблиц (Vв. до н.э.) и сравнительно

ограниченному числу законов по специальным вопросам. Возникновение

новых общественных отношений, не урегулированных нормами Законов XII

таблиц, привело к тому, что

форму законов стали приобретать

постановления народного собрания.

В классическом римском праве отношения частных лиц стали

регулироваться решениями сената - сенатусконсультами (senatus consultum).

5

В императорский период силу закона,

как единоличных распоряжений

принцепса, приобрели постановления императора (constitution):

эдикты –

общие распоряжения, обращенные к населению; рескрипты – распоряжения

по отдельным делам;

чиновникам;

мандаты – инструкции императоров своим

декреты – решения по поступающим на рассмотрение

императора спорным делам.

Следует помнить, что в целом особенностью правообразования в

Древнем Риме было не законодательное регулирование

отношений, а

общественных

регулирование через научную работу римских юристов и

юрисдикцию римских магистратов по разрешению споров между частными

лицами.

Римское право в основе своей является правом судебным. Судебные

магистраты

(главным образом преторы) имели право издавать эдикты.

Первоначально «эдикт» означал устное объявление претора о программе

своей деятельности, в дальнейшем эдикт приобретает письменную форму.

Особое место занимали преторские эдикты, в которых претор объявлял виды

исков, по которым он будет организовывать судоговорение. Поскольку ряд

исков, часто применяемых на практике, переходили из эдикта в эдикт, по

распоряжению императора Адриана римский юрист Юлиан провел в 131 н. э.

общую редакцию текста «Вечного эдикта», который приобрел обязательную

силу для всех преторов, и какие-либо изменения в него мог вносить только

император.

Основное богатство римского права состоит в казуистике римских

юристов, занимавшихся конкретизацией

правовых положений на основе

обсуждения и разрешения конкретных дел – казусов. Деятельность римских

юристов (jurisprudentia) была признана официальным источником права.

Юристы могли заниматься составлением формальных актов, руководить

ведением судебных дел (agere), давать советы и толковать право (respondere).

В начале V в.н.э. император Феодосий второй издал эдикт, в соответствии

6

которому цитаты из пяти знаменитых юристов – Папиниана, Ульпиана,

Павла, Модестина, Гая – имели для судей обязательную силу.

Всеобъемлющая

систматизация

римского

частного

права

была

проведена уже после падения Римской империи в 528-534 гг. при

византийском

императоре

Юстиниане.

Целью

кодификпци

было

упорядочить применение римского права в новом государстве (Византии). В

ходе кодификации правовой материал был очищен от устаревших норм и

институтов и дополнен новыми. Кодификацию составили три сборника,

которым была придана сила закона: Институции, Дигесты и Кодекс –

сборник императорских законов. Впоследствии к ним были присоединены

Новеллы – новые законы, принятые после издания Свода.

Рецепция римского права – это заимствование римского права рядом

западно-европейских стран, начиная с ХΙΙ в. и особенно в ХV-ХVΙ вв. В

результате рецепции

в одних странах

римское частное право стало

действующим, а в других оказало значительное влияние на содержание

национального гражданского права.

Задания

Вопросы для обсуждения

1. Какой источник права древнейшего периода римский историк Тит

Ливий назвал источником всего публичного и частного права? Что в этом

определении можно понимать под «источником права»?

2. В чем сущность и характерные особенности квиритского права?

3. Римский историк Тацит писал, что принцепс подменял собой не

только сенат и магистратов, но и сами законы. Каким образом принцепс

осуществлял законодательные функции?

4. Можно ли говорить о том, что в римском праве сложилась иерархия

источников права по их юридической силе?

7

5. Римский юрист Марциан называл преторское право живым голосом

цивильного права. Почему? Назовите принципы, на которых строилось

преторское право.

6. Почему Jus gentium было внутригосударственным римским правом, а

не международным?

7. Объясните, что такое

институционная и пандектная системы

изложения.

Составление глоссария

Agree. Cavere. Constitution. Edictum. Jurisprudentia. Jus. Jus gentium. Jus

civil. jus privatum. jus publicum. Justitia. Leges. responsa prudentium.

Работа с текстом источников

1. Ознакомившись с текстом источника (Институции Гая. Книга 1. О

лицах), дайте определение основных источников римского права и

представьте их в виде схемы.

2. Римское право знает два понятия – ius и lex. Прочитайте,

проанализируйте книгу 1 титул 1 фрагменты 1 и 11, титул 3 Дигест

Юстиниана (D. 1. 1. 1; 11; D. 1. 3.) и попытайтесь дать разграничение двух

этих понятий.

3. Проанализируйте содержание Таблицы IV Законов ХII таблиц. К

каким институтам римского права относятся нормы этой Таблицы?

Список рекомендуемой литературы

1. Памятники римского права: Законы ХII таблиц. Институции Гая.

Дигесты Юстиниана. М: Зерцало, 1997. 608 с.

2. Институции Юстиниана. Перевод с лат. Д. Расснера/ Под ред. Л.Л.

Кофанова, В.А. Томсинова. (Серия «Памятники римского права»). М.:

Зерцало, 1998. 400с.

8

3. Астапенко П.Н. Римское частное право: Учебное пособие / Под

общей редакцией проф. В.И. Кузищина. М.: ЮИ МВД РФ, Книжный мир,

2011. 248 с.

4. Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для юридических

вузов и факультетов / Под общ. ред. академика РАН, д.ю.н. проф. В.С.

Нерсесянца. М.: НОРМА, 2014. 784 с.

5. Кофанов Л.Л. Lex и ius: возникновение и развитие римского права в

VIII - III вв. до н.э. М.: Статут, 2006. 575 с.

6. Новицкий И.Б., Перетерский И.С. Римское частное право. М.:

Юриспруденция, 2013. 448 с.

7. Степин А.Б. Актуальные вопросы развития частного права //

Российская юстиция. – 2012.- № 2. – С. 2-4.

8. Яровая М. В. Римское право: Учебное пособие / М.В. Яровая. - 2-е

изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 317 с.

Тема 2. Право лиц

1. Понятие лица как субъекта римского права, общие положения.

Правосубъектность.

2. Состояние свободы. Правовое положение рабов.

3. Состояние гражданства. Правовое положение латинов, перегринов,

вольноотпущенников. Колонат.

4. Правоспособность физического лица (римского гражданина):

понятие, содержание, ограничение, утрата.

5. Дееспособность физического лица (римского гражданина): понятие,

содержание, ограничения.

6. Юридические лица в римском праве.

Методические рекомендации

9

Изучение темы о лицах, как о субъектах частных правоотношений,

имеет целью формирование

у студента

представления об участниках

хозяйственного оборота. Изучение темы следует начать с общих положений.

Поскольку правоспособность субъекта римского

социального положения и

права зависела от его

правового состояния, необходимо определить

понятие и содержание правоспособности с позиции правовых учений

римских юристов, основания ее возникновения, изменения и прекращения.

Для понимания специфики римского общества следует рассмотреть понятие

и содержание каждого правового состояния по-отдельности и его значение

для содержания объема правоспособности и дееспособности.

В римском праве

субъектами

признавались

отдельные виды

юридических лиц, хотя их положение не было основательно разработано в

правовых

учениях.

Студент должен

усвоить

основные принципы

деятельности юридических лиц, порядок их образования и прекращения.

Для актуализации знаний при изучении данной темы целесообразно

проводить параллели с современным гражданским правом.

Учебный материал к теме

Население

Древнего

Рима

было

неоднородным.

Рим

был

рабовладельческим государством, следовательно, «главное разделение в

праве лиц состоит в том, что все люди - или свободные, или рабы». (Гай. 1,

9.).

Рабство представляет собой право собственности на человека как на

вещь. Источниками рабства были иноплеменники, захваченные в плен,

соплеменники, обращенные в рабство за долги (nexi) или за совершенные

преступления, естественный прирост работ, работорговля. В Древнем Риме

сначала рабство носило патриарахальный характер, но в последствии, когда

рабский труд стал основой хозяйства, можно говорить о переходе Рима к

классическому рабству. Бесправное положение раба приобрело абсолютный

характер, он признавался не личностью, а «говорящим орудием».

10

В Институциях Гая прослеживаются две тенденции: к рабу сохраняется

отношение как к вещи, но в то же время существуют способы приобретения

ими римского гражданства, а также дееспособность в ведении дел хозяина.

Когда

рабский

труд

утратил

свою

эффективность,

рабам

стал

предоставляться пекулий – часть имущества господина для ведения

хозяйства рабом. Однако собственником пекулия продолжал оставаться

хозяин раба.

Раб мог стать вольноотпущенником (libertini) по самым различным

основаниям: за особые заслуги перед хозяином или государством, уплату

выкупа или по воле хозяина. В Риме наряду с неофициальными формами

отпуска был ряд официальных процедур(путем записи раба в цензовые

списки или

путем фиктивного судебного процесса

(manumissio per

vindictam). Последний способ давал право римского гражданства, но с рядом

ограничений. До императора Августа браки между вольноотпущенниками и

свободнорожденными

были незаконными, но дети, родившиеся после

отпуска на волю, считались свободнорожденными.

В свою очередь, свободное население Древнего Рима также было

смешанным: на его территории проживало как коренное население, так и

народы, проживающие на присоединенных к Риму территориях.

Перегрины (иностранцы) – это свободные жители, не обладающие

правами римского гражданина. Для них действовало право народов, однако

существовали общины перегринов, которые обладали

римским брачным

правом или правом торговли.

Латины (latini) - жителей общин Лациума, вместе с Римом входивших в

состав распавшегося в IV в. до н.э. Латинского союза (latini veteres, latini

prisci); не имея в Риме политических прав, они были наделены в сфере

частноправовой как ius conubii, так и ius commercii, и их частноправовые

споры разрешались в тех же судах и в том же порядке, что и споры римских

граждан.

11

В связи с экономическим кризисом и нерентабельностью рабского

труда в ΙΙΙ в. в Римской империи получил распространение

институт

колоната, который предусматривал сдачу в аренду мелких участков земли.

Колоны (арендаторы) первоначально сохраняли свободу и были связаны с

землевладельцами только отношениями аренды на определенный срок. Но

тяжелые условия аренды, невозможность погасить

долги и интересы

земельных собственников привели к юридическому прикреплению колонов

к их участкам. С начала IV в. колонам было запрещено покидать местность,

где они родились, колонат становится наследственным. В то же время колон

– не раб, он мог приобретать имущество, заключать договоры, оставлять

наследство.

Что касается свободного населения, то участниками хозяйственного

оборота Древнего Рима могли быть только римские граждане, поэтому

именно о них следует говорить как о субъектах права.

Термину «субъект» права в Древнем Риме соответствовал термин

«persona», т.е. лицо (физическое лицо, индивид, отдельное частное лицо). В

древнейшее время только домовладыка

(paterfamilias) был носителем

правоспособности в сфере частного права – лицом «своего права» (persona

sui iuris); члены семьи, подчиненные власти paterfamilias (personae alieni

iuris), правоспособности в сфере частного права не имели. Вступая в

имущественные правоотношения, они устанавливали права не для себя, а для

paterfamilias, не создавая, однако, для последнего обязанностей.

Элементами правосубъектности лица являются

правоспособность,

дееспособность и способность нести ответственность.

Современному

термину

«правоспособность»

в

Древнем

Риме

соответствовало слово caput – это способность иметь права и обязанности

«согласно праву нашего государства». Содержание правоспособности по

римскому праву зависело от социальной принадлежности лица.

Полная правоспособность в jus publicum и jus privatum состояла из

совокупности трех основных правовых положений:

status libertatis –

12

состояние свободы, т.е. быть свободным, а не рабом; status civitatis –

состояние римского гражданства, т.е. иметь статус римского гражданина;

status familia – семейное состояние – не находиться под властью

домовладыки, быть лицом своего права.

Потеря или изменение статуса влекли изменение правоспособности

(capitis deminutio). При потере положения свободы происходило capitis

deminutio maxima - максимальная потеря правоспособности; с потерей

положения римского гражданина – средняя потеря (capitis deminutio madia); с

потерей семейного положения – минимальная потеря правоспособности

(capitis deminutio minima).

Содержание правоспособности в jus privatum складывалась из

следующих элементов: jus conubii – право создавать римскую семью; jus

commercii – право быть субъектом всех имущественных правоотношений и

участником соответствующих сделок.

Правоспособность возникала: 1) естественным путем с момента

рождения; 2) искусственным путем с момента приобретения status libertatis и

status civitatis (например, при освобождении раба римским гражданином он

становился вольноотпущенником и приобретал правоспособность, но

ограниченную по сравнению с правоспособностью римских граждан по

рождению).

Прекращалась правоспособность: 1) естественным путем со смертью

лица;

2)

искусственным путем с потерей или изменением правового

состояния римского гражданина, т.е. его гражданской смертью.

Под дееспособностью лица следует понимать способность persona

своими действиями осуществлять права, что проявляется посредством

сделкоспособности, т.е. способности совершать сделки, признанные римским

частным правом, и деликтоспособности – способности нести ответственность

за совершенные действия. Дееспособность граждан зависела от возраста,

физического и психического состояния.

13

По возрасту выделяли следующие категории дееспособности лиц: 1)

совершеннолетние – лица, достигшие 25-летнего возраста или лица, которых

домовладыки освободили от pater potestas; 2)

несовершеннолетние: –

полностью недееспособные (малолетние дети до 7 лет); – неполовозрелые

дети, вышедшие из детства (мальчики от 7 до 14 лет, девочки от 7 до 12 лет).

В этом возрасте дети могли лишь совершать мелкие сделки, которые вели к

приобретению; – несоверщеннолетние в возрасте с 14 и до 25 лет были

частично дееспособны. Их способность к совершению сделок значительно

была расширена, они могли с согласия своего попечителя заключать сделки.

В данном возрасте лица могли также совершать завещание и вступать в брак

без согласия попечителя.

К ограниченно дееспособным относились лица: – душевнобольные и

слабоумные – лица, неспособные осознавать своих поступков и правовых

последствий, совершаемых им действий; – лица, обладающие телесными

недостатками (немой или глухой не мог самостоятельно заключить устный

договор стипуляции); – расточители, т.е. лица, не разумно тратящие

семейное имущество, что создавало угрозу полного разорения. Расточителю

назначали попечителя; – женщины старше 12 лет переставали считаться

несовершеннолетними, они приобретали возраст брачного совершеннолетия,

но оставались под опекой. В классический период было признано, что

взрослая женщина способна самостоятельно и без опеки управлять и

распоряжаться своим имуществом, но не вправе принимать на себя в той или

иной форме ответственность по чужим долгам.

Уже с древних времен можно было признать и иных участников

хозяйственного оборота, кроме физических лиц.

Это объединения

физических лиц, которые в современное время подпадают под понятие

юридических лиц (цех, корпорация, ассоциация), а также товарищества,

создаваемые на основе заключенного договора о совместной хозяйственной

деятельности.

14

Римские юристы не выделяли понятие юридического лица как особого

субъекта. Признавая отдельные виды организаций и права на них, римские

юристы сравнивали их с физическими лицами, и указывали, что такие

организации действуют вместо отдельных частных лиц. Уже в Законах XII

таблиц упоминались различные частные корпорации религиозного характера,

профессиональные объединения ремесленников. В доклассический период

допускалось свободное образование коллегий, ассоциаций и иных подобных

организаций. Уже тогда они действовали на основе устава, в котором

определялась цель их деятельности, которая не должна была противоречить

закону. Для создания коллегии достаточно было трех человек.

С переходом к монархии свободное образование коллегий было

запрещено. С I в. до н. э. вводится разрешительная система образования

корпораций (за исключением религиозных и некоторых привилегированных,

например, похоронных корпораций).

Имущество организации было неделимым и обособленным от личного

имущества членов корпорации, но только на период существования

юридического лица.

Юридическое лицо прекращало свою деятельность: 1) Добровольным

путем: по решению своих членов; при достижении цели своей деятельности;

при сокращении числа членов ниже минимально допустимого их количества

(трех);

2) Принудительно: при запрещении государством корпораций

соответствующего

вида;

при

запрещении

государством

конкретной

корпорации в связи с противозаконным характером ее деятельности.

Задания

Вопросы для обсуждения

1. Римский юрист Марциан говорил, что в отличие от свободных

положение всех рабов одинаково. Но в то же время он указывал, что одни

15

становятся рабами по цивильному праву, а другие — по праву народов. Что

имел в виду Марциан?

2. В Дигестах дается следующее определение свободы: «Свобода есть

естественная способность каждого делать то, что ему угодно, если это не

запрещено

силой

или

законом»

(D.

I,

5,

4).

Как

вы

можете

прокомментировать этот тезис?

3. Какие вы знаете ограничения для отпущения рабов на волю?

4. Чем институт колоната отличается от пекулия?

5. Что вы можете сказать о сходствах и различиях института

эмансипации в римском и современном гражданском праве?

6. Чем в римском праве товарищество отличается от юридического

лица?

Составление глоссария

Cura. Emancipation. Dominica patestas. Furiosi. Impuberes. Infamia Infants.

Infantide majors. Intestabilitas. Jus commercii. Jus conubii. Latini. Libertine.

Manumission. Persona aliena juris. Persona sui juris. Servi. Status civitatis. Status

familiae. Status libertati. Turpitudo. Tutela.

Работа с текстом источников

1. На основе анализа текста Институций Гая выявите различия между

статусами основных категорий вольноотпущенников: римских граждан (I.

17-21), латинов-юнианов (I.22; ΙII.56) и перегринов-дедитициев (I.13-14; 2527). Почему о категории латинов-юнианов говорили: «Живут как свободные,

умирают как рабы»?

2. Используя текст Институций Гая и нормы Гражданского кодекса РФ,

сравните содержание правоспособности и дееспособности в римском праве и

современном российском гражданском праве, а также основания их

ограничения.

16

Казусы

1.Раб Кальвизия Сабина во время кораблекрушения попал в руки

рыбаков. Они продали его в рабочий дом для рабов, где на него наложили

клеймо. Впоследствии ему удалось бежать и вернуться в Рим.

Каково

было его правовое положение по возвращении в Рим? Каковы были бы

последствия, если бы та же участь постигла самого Кальвизия Сабина?

2. Одна из любовниц императора Коммода была изобличена в участии

в заговоре против императора и приговорена к смертной казни. Перед

исполнением приговора выяснилось, что она беременна, и казнь была

отложена до рождения ребенка. Каков будет статус у рожденного ею

ребенка?

3. Пассажиры корабля – два римских гражданина с пятью слугамирабами и четыре купца грека (перегрины)

были захвачены пиратами и

проданы в рабство. Как изменится их статус?

4. Взрослые сыновья потребовали у отца раздела имущества на том

основании, что оно является коллективной собственностью. Отец возразил,

ссылаясь на то, что дети, являясь подвластными лицами, не являются

субъектами

права, а следовательно, не вправе выдвигать подобное

требование. Прав ли отец?

5. Во время эпидемии некая погребальная коллегия, истощив

собственные средства, обратилась к банкиру за помощью. Получив заем, она

не смогла вернуть его в установленный срок. Каким образом банкир сможет

получить назад свои деньги? Может ли он, в частности, обратить взыскание

на отдельных членов коллегии?

6. Римская гражданка попала в плен, будучи беременной. В плену она

родила сына и стала рабыней военачальника. Вскоре она получила свободу.

Вернувшись на родину, она родила сына, зачатого в плену. Какой статус

будет у ее сыновей?

Список литературы

17

1. Памятники римского права: Законы ХII таблиц. Институции Гая.

Дигесты Юстиниана. М: Зерцало, 1997. 608 с.

2. Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для юридических

вузов и факультетов / Под общ. ред. академика РАН, д.ю.н. проф. В.С.

Нерсесянца. М.: НОРМА, 2014. 784 с.

3. Дождев

Д. В. Эволюция власти домовладыки в древнейшем

римском праве / Д. В. Дождев // Государство и право. – 1990. – № 2.

4. Омельченко О.А. Римское право: учебник. М.а: ТОН-Остожье, 2013.

208 с.

5. Пашаева О. М. Римское право: Учебное пособие /О.М. - 2-е изд. - М.:

Издательство Юрайт, 2017. – 157 с.

6. Слободян С.А. Искусственное начало существования физического

лица по римскому праву // История государства и права. – 2012. - № 4. – с.

11-18.

7. Яровая, М.В. Римское частное право / М.В. Яровая. - СПб.: Питер,

2006.- 192 с.

Тема 3. Семейное право

1. Римская семья. Виды родства.

2. Брак: понятие и формы (cum manu и sine manu). Порядок заключения

и прекращения брака.

3. Личные и имущественные отношения между супругами.

4. Отцовская власть. Правовые отношения родителей и детей.

Методические рекомендации

Целью занятия является изучение специфики родственных и брачносемейных отношений в Древнем Риме, а также выявление тесной связи

семейного права с вещным и наследственным правом.

18

Семейное положение жителя Рима во многом определяло его

правосубъектность. поэтому изучение темы следует начать с исследования

видов родства, а затем перейти к характеристике римской патриархальной

семьи.

Студент должен понимать природу римского брака, знать его виды,

объяснить

причины смены одного вида брака другим. Эти знания

необходимы для понимания различий в объеме прав и обязанностей супругов

в различных видах брака, признанных римским правом.

Для правильного формирования представления о римской семье

необходимо исследование вопросов отцовской власти, а также способов ее

приобретения и прекращения. Следует обратить внимание, что частично

вопросы семейного права рассматриваются в теме «Лица».

Учебный материал к теме

Брачно-семейное право в Риме на протяжении почти всего своего

развития сохраняло две особенности: 1) патриархальный

который выражался

в исключительной роли

характер,

отцовской власти; 2)

специфические виды родства (агнатическое и когнатическое). Вид родства

имел значение для наследования.

Агнатическое родство основано на подчинении власти главы семьи, т.е.

это родство в силу закона. Когнатическое родство устанавливалось в силу

кровной связи с наследодателем, в т.ч. и по материнской линии.

Когнатическое родство вытеснило агнатическое в период республики.

Неограниченная

пожизненная

власть

домовладыки

изначально

возникла

как

абсолютная власть над всеми членами семьи (с правом

продажи сына и подвластных) и семейным имуществом. Она возникала с

момента рождения сына или дочери, узаконения или усыновления.

Освобождение из-под власти отца происходило с его смертью, либо с

утратой им статуса свободы или гражданства, а также при эманципации, т.е.

троекратной продажи отцом своего сына.

19

Брак (matrimonium) - «союз мужчины и женщины, соединение всей

жизни, общность божественного и человеческого права» (Модестин). В Риме

существовали две главные формы брака: с переходом под власть мужа (cum

manu) и без такового (sine manu). Вторая форма

предусматривала

необходимость ежегодного возобновления.

Помимо полноценного брака в римском праве существовал конкубинат

– фактическое сожительство мужчины и женщины с намерением установить

брачные отношения. Конкубинат не влек правовых последствий, например,

жена (конкубина) не разделяла общественное положение сожителя.

Условиями вступления в брак были: 1) согласие лиц, а также

разрешение домовладыки; 2) достижение брачного возраста; 3) несостояние в

другом браке; 4) право жениха и невесты вступать в брак; 5) отсутствие

близких родственных связей.

Брак cum manu заключался через религиозный обряд или

путем

мнимой покупки невесты. Брак sine manu заключался без формальностей.

Приданое (dos) - материальный дар супругу со стороны семьи жены

для возмещения его расходов в браке по содержанию супруги. В течение

брака приданое признавалось во власти мужа, фактически он был его

пользователем. Документ о передаче приданого должен был содержать

условия и оговорки относительно судьбы приданого при прекращении брака

(идет ли оно после смерти жены мужу, после смерти мужа - жене, пределы

возможных вычетов из стоимости приданого и т.п.). Приданое категорически

воспрещалось отчуждать в течение брака.

Задания

Вопросы для обсуждения

1. В чем исключительность и особенность отцовской власти в Древнем

Риме?

2. Каково значение институтов усыновления и узаконения?

20

3. Каковы исторические причины эволюции видов брака в Древнем

Риме?

4. Чем отличается

институт эмансипации в римском праве от

современного его понимания?

Работа с терминами

Agnatio. Cognatio. Consortium. Concubinatus. Contrubernium. Cum manu.

Domus. Familia. Justum matrimonium. Paterfamilias.

Казусы

1. У римского гражданина Тиберия было три внука. Один родился от

подвластного сына, жившего вместе с отцом. Другой родился в семье

эмансипированного сына. Третий был рожден дочерью, состоящей в

правильном браке cum manu. Какой из внуков находится под властью деда?

2. После совершения развода муж дал женщине драгоценное ожерелье,

чтобы она вернулась. Женщина вернулась, но затем снова развелась. Вправе

ли муж отобрать у нее подаренное им ожерелье?

3.

Римский историк рассказывает о случае, когда отец семейства,

застигнув свою дочь в прелюбодеянии, убил ее, полагая, что он, будучи

отцом, имеет право «жизни и смерти» над своими детьми. Законен ли такой

поступок? Влечет ли он за собой ответственность? Что было бы, если бы на

месте отца оказался муж?

4. «Теренций женился на Люции, не получив развода с Юлией.

Результатом стало, так называемое, “двойное обручение”».

Какие

юридические последствия оно влечет?

5. Законодательство императора Августа запрещало внебрачные связи

и обольщение свободных женщин. Распространялось ли это правило на

холостяков и вдовцов, когда их конкубинами становились рабыни или

вольноотпущенницы?

21

6. Lex Iulia de adulteriis coercendis устанавливал ответственность за

разврат и незаконное сожительство. Что считалось развратом и какое

полагалось наказание? В равной ли мере по этому закону отвечали мужчины

и женщины?

7. «Что касается Луция Павла, одержавшего большую победу, то у него

было четверо детей. Из них двух старших он дал усыновить: одного –П.

Сципиону, сыну Сципиона Африканского <…> другого – Фабию. Двоих

младших, которые ко времени победы еще не надели мужскую тогу, оставил

при себе» (Веллей Патеркул. Римская история. I. 3). Определите

имущественные и личные неимущественные последствия усыновления для

Луция Павла и его старших сыновей.

Список литературы

1. Памятники римского права: Законы ХII таблиц. Институции Гая.

Дигесты Юстиниана. М: Зерцало, 1997. 608 с.

2. Бартошек, М. Римское право: понятия, термины, определения / М.

Бартошек. - Москва: Юристъ, 2003. - 448 с.

3. Егоров А.Б. Римское государство и право (царский период и эпоха

республики). СПб, 2012. 600 с.

4. Новицкий И.Б. Римское право: учебник для бакалавров. М.: изд-во

Юрайт, 2013. 298 с.

5. Прудников М. Н. Римское право: Учебник и практикум / М.Н.

Прудников. - 4-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 323 с.

6. Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское частное право: учебник.

Перевод с македонского. М.: Зерцало, 2012. 723 с.

7. Черниловский З.М. Римское частное право: Элементарный курс. М.:

Юрист, 2000. 212 с.

Тема 4. Вещное право

22

1. Вещное право: понятие, содержание, виды прав на вещи.

2. Понятие вещи и ее классификация по римскому праву.

3.

Право

владения:

понятие,

содержание,

виды,

основания

возникновения и прекращения владения;

4. Право собственности: понятие, содержание права собственности,

ограничение прав собственника.

5. Виды собственности. Способы и основания возникновения и

прекращения права собственности;

6. Понятие прав на чужие вещи (ограниченные вещные права) и их

виды.

7. Сервитуты: понятие, виды, способы установление и прекращения.

8. Эмфитевзис и суперфиций.

9. Защита вещных прав: защита права владения; защита права

собственности; защита права на чужие вещи.

Методические рекомендации

Тема вещных прав является ключевой для римского права, поскольку

активное

развитие

хозяйственного

оборота

подвело

римскую

юриспруденцию необходимости оформления юридических конструкций

вещей, прав на вещи и, что самое главное, права частной собственности.

Вещно-правовые концепции римского права не утратили своего авторитета и

по сегодняшний день.

В ходе изучения темы у

студента должно сформироваться четкое

представление о видах прав на вещи, общих особенностях, свойственных

всем

видам

вещных

прав.

Студент

должен

четко

представлять

классификацию вещей и ее значение для оборота вещей, поскольку большая

часть классификаций вещей римского частного права признана современным

действующим гражданским законодательством. Студент должен уметь

23

определять содержание каждого отдельного вещного права и понимать

особенности регулирования, а также защиты этих прав.

Учебный материал к теме

«Все право, которым мы пользуемся, относится или к лицам, или к

вещам, или к действиям» (Гай. Д. 1, 5, 1). Правовые нормы, регулирующие

имущественные отношения и устанавливающие юридическую связь лица с

принадлежащими ему вещами составляют jura in re – суть римское вещное

право.

В вещном правоотношении объектом вещных прав является вещь,

субъектом - обладатель вещи (титуляр). Нормы jura in re определяли объем

прав титуляра на принадлежащую ему вещь, и эти права признавались

абсолютными и защищались от всякого любого лица, который не по праву

либо удерживал вещь у себя, либо препятствовал титуляру в свободном ею

обладании.

Главными видами вещных прав были владение и собственность.

Особую группу вещных прав составляли права на чужие вещи.

Термин «вещь» (res) употреблялся в двух значениях: 1) это все то, что

существует в материальном мире; 2) это имущественные права и правовые

отношения в целом. С этой точки зрения вещи делились на телесные

(corporales),

т.е.

имеющие

материальную

оболочку,

и

бестелесные

(incorporales), т.е. существующие как права (по Гаю, это наследство,

узуфрукт, обязательства).

Вещи делились на вещи божественного права и вещи человеческого

права.

Последние

подразделялись

на

публичные,

принадлежащие

политической совокупности граждан (театры, стадионы, реки, пользование

берегами рек) и частные, принадлежавшие отдельным лицам.

Для частных вещей была введена своя классификация по различным

критериям:

24

1) Изъятые (res extra commercium) из оборота, т.е. те, которые были

призваны удовлетворять потребности всего народа, и не изъятые из оборота

(res in commercio), которые удовлетворяли интересы частных лиц и являлись

предметом сделок и объектами частной собственности.

2) Манципируемые (res mancipi) и неманципируемые. Манципируемые

вещи были связаны с римской земельной собственностью и представляли

особую экономическую ценность (италийские земли, постройки на них,

рабы, рабочий скот, земельные сервитуты). Эти вещи могли передаваться

только посредством обряда mancipatio, которая проходила в сложной форме

и при участии пяти свидетелей, весовщика и меди. Остальные вещи

признавались rex пес mancipi и передавались при помощи traditio –

неформальной сделки.

3) Движимые (res mobiles) вещи, которые могут перемещаться в

пространстве, не изменяя своей сущности и предназначения, и недвижимые

(res immobiles)

вещи, которые не могут изменять свое положение в

пространстве без сохранения целостности

(земля, ее недра, а также все

созданное чужим трудом на земле собственника).

4) Простые вещи (представляли собой одно целое, физически

однородное единство - раб, камень) и сложные вещи (состояли из различных

соединений вещей и имея между собой материальную связь, носили общее

наименование, например здание, корабль, шкаф)

В свою очередь сложные вещи делились на два вида:

составные,

включавшие несколько связанных между собой тел (шкаф, корабль, дом);

состоящие из не связанных между собой вещей, но объединенных общим

наименованием (народ, легион, стадо).

5) Делимые и неделимые. Делимыми признавались вещи, которые при

разделении не меняют ни своего рода, ни своей сущности и ценности, и

каждая отдельная ее часть представляет прежнее целое, но в меньшем объеме

(земельные участки, сырье, песок, мука).

Неделимыми считались такие

25

вещи,

которые

при

разделении

на

части

теряют

свое

истинное

предназначение в виду невозможности их использования.

Если право на неразделенную вещь признавалось принадлежащим

нескольким лицам всем вместе, то каждый из них имел право на известную

долю ценности вещи.

6) Главные и побочные. Главные вещи – это вещи, имеющие в своем

юридическом подчинении другие, побочные вещи: части вещи, которые не

отделимы от главной вещи и не могут самостоятельно существовать и быть

объектом права; принадлежность, которая связана с главной вещью

экономически (замок и ключ) и следует судьбе главной вещи;

плоды,

которые происходят от плодоносящих вещей (естественные и цивильные).

7) Определяемые родовыми признаками (res genus), которые не имеют

отличительных особенностей от вещей себе подобных, и индивидуальноопределенные вещи (res species), которые имеют особые индивидуальные

особенности, отличающие их от иных подобных вещей.

8) Потребляемые

и

непотребляемые.

Потребляемые

вещи

материально уничтожались при первом их использовании по прямому

назначению

(продукты

питания,

деньги).

Непотребляемые

вещи

не

изнашивались при употребления, а если и изнашивались, то постепенно

теряли свои свойства.

Владение

является

одним

из

первых

вещных

отношений

и

обозначалось термином «possessio». Для владения характерны два элемента:

объективный, т.е. фактическое обладание вещью, и субъективный, т.е.

отношение к вещи как к своей.

Выделяли следующие виды владения: законное владение (владелец

обладает вещью по праву, например, собственник вещи);

незаконное

владение (при котором обладатель вещи не имеет на нее прав. При этом

выделяют добросовестное и недобросовестное владение); производное

владение (возникало из временного нахождения вещи у третьего лица).

26

Также различали следующие виды владения: цивильное владение в

соответствии с нормами jus civile;

преторское владение,

признанное

претором и защищаемое им до истечения срока владельческой давности.

Владение прекращалось с потерей одного из элементов владения, т.е.

если вещь перестала находиться в фактическом обладании или если владелец

перестал относиться к ней как к своей.

Институт частной собственности, впервые разработанный римскими

юристами, получил в Риме активное развитие. В общем виде его можно

определить как наиболее абсолютное право пользоваться и распоряжаться

вещами с теми лишь ограничениями, которые установлены договором или

правом. Для обозначения права частной собственности применялись два

термина: «dominium»

- неограниченное

абсолютное

вещное

право, и

«proprietas» - наиболее абсолютное вещное право, ограничение которого

возможно только по основаниям, признанным законом.

Собственнику принадлежит следующие

правомочия на вещи:

правомочие владеть вещью (jus possidendi) – фактическое ею обладание;

правомочие пользоваться вещью (jus utendi) – вначале право собственника

использовать вещь с целью, ради которой она была создана, а позднее применение

вещи

для

удовлетворения

хозяйственных

потребностей;

правомочие на плоды и доходы от вещи (jus firuendi), т.е.

собственника на получение выгоды и прибыли от вещи;

право

правомочие

распоряжения вещью (jus abutendi), т.е. право определять юридическую и

фактическую судьбу вещи; правомочие истребовать вещь из рук любого ее

фактического обладателя (jus vindicandi) - право на защиту своей вещи от

посягательств помимо его воли третьих лиц.

Начиная с классического периода содержание права собственности

стало в себя включать три основных элемента: владеть, пользоваться и

распоряжаться.

Абсолютный характер права собственности при этом не исключал

правила: собственник вещи имеет право делать с ней все то, что не

27

запрещено законом. Ограничение прав собственника вводились с целью не

нарушения прав и интересов других собственников.

Римское право в силу особенностей развития государства и общества

различало несколько разновидностей права собственности:

1) по субъектной принадлежности выделяли:

(частную)

собственность

(обладателем

было

статусом);

индивидуальную

физическое

публичную

лицо

с

соответствующим

правовым

собственность

(обладателем был

субъект публичного права, например, государственная

казна или корпорация); общая (condominium) собственность (обладателями

одной и той же вещи являлись несколько лиц, имеющих равные на нее

права). Выделяли также общественную (коллективную), объектами которой

являлись вещи, которые не могли быть по своей природе и общественному

предназначению предметами индивидуального обладания.

Общепризнанными видами права собственности являлись квиритская

собственность (субъектами ее могли быть только полностью правоспособные

римские, а объектами – вещи, находящиеся в обороте); провинциальная

собственность (объектами признавались земли провинций, расположенные

за первым помильным камнем от Рима);

собственность, которая

защищала

бонитарная (преторская)

потребности

хозяйственной

жизни

общества; перегринская собственность, т.е. собственность перегринов и

латинов., подчинявшаяся своему собственному праву.

Способы

приобретения

права

собственности

в

Древнем

Риме

подразделялись на первоначальные и производные.

Первоначальными признавались такие способы приобретения права

собственности, при которых право собственности на вещь устанавливалось

впервые. И к ним относили: оккупация (occupatio) – захват бесхозяйной

вещи; клад (всякая ценность сокрытая так давно, что истинного ее хозяина

отыскать нельзя); соединение вещей (присоединение самостоятельной вещи

к другой вещи так, что она превращается в ее составную часть, и в силу

утраты самостоятельного существования поступает в собственность того,

28

кому принадлежит главная вещь); смешение вещей (объединение двух и

более вещей путем их поглощения); спецификация (переработка одной, двух

и более вещей в новую);

приобретение плодов;

приобретение права

собственности по давности владения с различными сроками.

Производные способы приобретения права собственности основаны на

праве

предшествующего

собственника.

Римские

юристы

установили

правило: никто вместе с вещью не может передать больше прав, чем имеет

сам. Право собственности на вещь независимо от способа приобретения

устанавливалось с момента фактической передачи вещи. Поэтому такая

передача сопровождалась первоначально строго формальной сделкой путем:

mancipatio – символической продажи манципированной вещи в присутствии

пяти свидетелей и весовщика; in jure cessio – мнимого судебного процесса;

tradition – передачи одним лицом другому фактического владения вещью с

целью перехода права собственности на нее; перехода права собственности

по судебному решению; приобретения права собственности непосредственно

по предписанию закона.

Основаниями прекращения право собственности являлись: физическая

и юридическая гибель вещи; добровольный отказ собственника от своего

права на вещь;

лишение права на вещь помимо воли собственника,

например, вследствие конфискации вещи.

Особой формой ограничения права собственности

и одновременно

разновидностью вещных прав является право на чужие вещи. Как и иные

виды вещных прав, права на чужие вещи характеризуются непосредственной

связью субъекта с вещью. Однако объектом прав на чужие вещи является

отдельная функция вещи – право пользования ею, право получения плодов и

доходов от вещи, собственником которой является другое лицо, и проч., т.е.

бестелесная вещь. Права на чужие вещи шире прав владельца, поскольку в их

содержание

входят

элементы

распоряжения,

но

уже,

чем

право

собственности. Поэтому их также называют ограниченными вещными

правами.

29

Самыми древними видами прав на чужие вещи являются сервитуты

(Servitut). Сервитут – это возможность пользоваться в установленных

пределах чужой вещью или ограничивать ее собственника. Сервитут

устанавливался

либо

для

получения

хозяйственной

выгоды

при

эксплуатации определенного земельного участка, либо в пользу отдельного

лица. Для любых видов сервитутов были свойственны следующие признаки:

содержание сервитута заключалось в том, что собственник служащей вещи

обязан был претерпевать определенные действия по использованию своей

вещью либо самому воздерживаться от пользования своей вещью; никто не

может иметь сервитутного права на собственную вещь: собственность

поглощает сервитут; сервитут не может быть объектом нового сервитута;

сервитут должен непременно предоставлять какую-либо хозяйственную

выгоду управомоченному лицу.

Римское право знало два вида сервитутных отношений: предиальные

(земельные) сервитуты и личные.

Суть предиальных сервитутов состояла в том, что между двумя

земельными участками, располагающимися рядом друг по отношению к

другу, возникали отношения по поводу предоставления хозяйственной

выгоды. Тот участок, который предоставлял какую-либо хозяйственную

выгоду и пользу назывался служащим, а тот участок кому такая выгода

предоставлялась – господствующий. Право получать выгоду и пользу от

эксплуатации

соседнего

участка

называлось

сервитутом.

Земельные

сервитуты передавались по наследству.

По мере развития сельскохозяйственной жизни римских граждан были

выработаны разные виды земельных сервитутов, например, право прохода

пешком, в носилках, с поклажей через чужой земельный участок; право

проложения водопроводных труб через чужой земельный участок; право

прогона рабов или скота через чужой земельный участок; право пользования

водным источником, расположенным на чужом земельном участке и проч.

30

С развитием градостроительства в городах появляются новые виды

сервитутов, городские, такие как право опоры балок строящегося дома на

уже стоящий, право строящегося дома на затемнение окон уже стоящего и

проч.

Личные

сервитуты

представляли

собой

право

пожизненного

пользования чужой вещью, не передаваемое по наследству.

Основными

видами

личных

сервитутов

были:

1)

Узуфрукт

(Ususfructus) – право пользования чужой вещью и получения от нее доходов

при сохранении в целости сущности вещи. Предметом узуфрукта могла быть

как движимая, так и недвижимая вещь (например, садовый участок). Право

пользования

вещью

устанавливалось

либо

пожизненно,

либо

на

определенный срок и не мог отчуждаться. Доходы от вещи становились

собственностью узуфруктария. 2) Узус (Usus) – право пользования чужой

вещью без права на ее плоды. Данное право было пожизненным, им могли

также пользоваться близкие родственники узуария, но это право не могло

передаваться третьим. Узус был неделим; 3) Хабетация (Habitatio)

пожизненное право проживания в чужом доме или его части.

В классический период с развитием товарообмена, расширением

ремесленного дела, торговли и проч., были признаны такой вид прав на

чужие вещи, как суперфиции (Superfisies), а в постклассический период –

эмфитевзис (Emphiteusis).

Эмфитевзис – право пользования чужим земельным участком с целью

ее сельскохозяйственной обработки, с правом реконструкции его, но без

ухудшения ценности и целостности его, с правом продажи, передачи по

наследству, залога. По своей сути, эмфитевзис представлял собой земельную

аренду на срок более ста лет. Данные отношения носили возмездный

характер, поскольку эмфитевт обязан был вносить ежегодную плату за

пользование этим земельным участком.

Суперфиций

по общему характеру очень близок эмфитевзису, но

отличался от него по предмету: это – наследственное и отчуждаемое право

31

пользоваться за вознаграждение строением, домом на чужом городском

участке.

Особе место в системе ограниченных вещных прав занимает залог - это

право кредитора на чужую вещь, временно полученную от должника на

время исполнения обязательства. В случае выполнения обязательства

должником, кредитор обязан был вернуть предмет залога должнику. В

противном случае заложенная вещь подлежала продажи, на вырученную

сумму покрывался долг по обязательству, а остаток суммы передавался

должнику.

Римское право признало несколько видов залога: fiducia –заложенная

вещь переходила в собственность к кредитору на время исполнения

обязательства; pignus – предметом залога могла быть движимая вещь,

передаваемая на время исполнения обязательства кредитору на держание;

hypotheca – особая форма залога земли, его предмет оставался и в

собственности, и во владении должника, а субъекту залогового права

предоставлялось право в случае неисполнения обязательства истребовать

заложенную вещь, продать ее и из вырученной суммы покрыть свое

требование к должнику.

Принципиальное значение для вещных прав имеет вопрос о их защите.

Так, владение пользовалось самостоятельной защитой. Особой формой

вещного иска являлся Публицианов иск. Он позволял претору защищать

владение того лица, которое, приобретя вещь добросовестно и правомерно,

но без соблюдения необходимых формальностей, еще не успело приобрести

ее в собственность по давности. В таком случае

претор допускал

юридическую фикцию, будто добросовестный владелец уже приобрел вещь в

собственность по давности и своим решением

восстанавливал его в

утраченном владении.

Для защиты права собственности существовали виндикационный и

негоаторный иски. Виндикационный иск – это иск собствнника об

истребовании вещи из чужого незаконного владения. Негаторный иск – иск

32

собственника, хотя и не лишенного возможности

имуществом, но терпящего препятствия

со

владеть своим

стороны кого-либо

в

осуществлении своих прав с требованием устранить препятствия.

Задания

Вопросы для обсуждения

1. При каких условиях вещь считалась безхозяйной и могла быть

присвоена любым желающим?

2.

Какие

из

нижеперечисленных

вещей

при

передаче

права

собственности на них необходимо было манципировать: право проезда,

поместье, пчелиный рой, дом на италийской земле, дом в провинции, вол,

узуфрукт на раба? По каким основаниям?

3. Как римские юристы прокулианской и сабинианской

школ

рассматривали проблему спецификации?

4. По каким основаниям можно различить добросовестное и

недобросовестное владение?

5. Есть ли различия в содержании римского права собственности и

современного?

6. Почему эмфитевзис и суперфиций нельзя в полной мере отнести к

сервитутам?

7. Римские юристы считали, что собственник может делать со своей

вещью

все,

кроме…

Продолжите

мысль.

Перечислите

основания

ограничения права собственности в Древнем Риме.

Работа с терминами

Condominium. Habitation. Emphiteusis. In jure cession. Mancipatio.

Occupation. Operae. Pignus. Petiorium. Possessorium. Servitus. Specification.

Superficies. Usus. Usufructus.

33

Работа с текстом источников

1. Составьте сравнительную таблицу особенностей и признаков видов

вещных прав в Древнем Риме по следующим критериям: название вещного

права, субъекты, объекты, содержание вещного права, подвиды вещного

права, способы защиты вещного права. В верхних графах таблицы следует

указать виды вещных прав, а в левом столбце таблицы – отличительные

признаки, перечисленные выше.

2.

Используя

классификацию вещей

нормы

Гражданского

кодекса

РФ,

сравните

римского и современного гражжанского права.

Выделите общее и различное.

3. Составьте схему оснований возникновения (приобретения) права

собственности по римскому праву. Определите соотношение понятий

«основания возникновения права собственности» и «способы приобретения

права собственности».

Казусы

1. Луций Корнелий Хрисогон купил «имения <…> Секста Росция, цена

которым – шесть миллионов сестерций <…> всего за две тысячи» на торгах

(Цицерон. В защиту Секста Росция Америйца. I. 6). Действительны ли торги?

2. Дикий олень, раненный клейменной стрелой, был уже схвачен

охотником, но сумел вырваться и убежать. Почти тотчас же его застрелил

другой охотник. Кто собственник добычи?

3. Попугай улетел от своего хозяина и залетел в сад Публия. Друг

Публия – Мевий, случайно находивщийся в саду, поймал попугая, но в саду

Саллюстия, однако же, на дереве, ствол которого находится в саду Публия;

только ветви дерева свешиваются в сад Саллюстия.

Кто и от кого имеет

право потребовать попугая?

4. Авл Агерий продал Нумерию Негидию дом и сад, однако выезжая из

поместья, он вывез на рынок и продал все плоды, собранные в саду, забрал

34

все вино из погреба вместе с сосудами, врытыми в землю, забрал весь

садовый инвентарь, снял со стен картины, а также заменил на обычные двери

из красного дерева и сменил замки. Раздосадованный Нумерий Негидий

подал иск в суд. Что из перечисленного он может получить назад по суду?

5. Публий купил статую Венеры, однако когда он пришел забирать ее у

торговца, последний предложил ему статую без пьедестала, на том

основании, что при заключении договора купли-продажи этот факт не был

оговорен. Имеет ли покупатель право требовать выдачи статуи вместе с

пьедесталом.

6. Поместье Нумерия Негидия располагалось на одном берегу реки, а

поместье Авла Агерия – на противоположном. Со временем река сменила

русло, а старица пересохла. Теперь река не разделяла два поместья, но

проходила через владения Негидия. Решив, что освободившаяся земля

принадлежит ему, Агерий оккупировал русло старицы. Однако Негидий не

согласился и обратился в суд. Каково будет решение суда? Чем оно должно

быть обосновано?

7. Предположим, что Тиций посадил дерево на земле Мевия. Кому

принадлежит это дерево?

8. Меченая овца, принадлежащая Публию, потерялась в лесу и

прибилась к стаду его соседа Тиция, где и была найдена хозяином по

прошествии значительного времени. Тиций не скрывал того факта, что эта

овца не принадлежит ему, однако отказался выдавать ее назад до тех пор,

пока Публий не возместит ему расходы по содержанию овцы. Вправе ли он

был так поступить? Предположим также, что эта овца за время пребывания у

Тиция принесла приплод. Имеет ли право Публий требовать выдачи также и

ягнят, рассматривая их как плоды принадлежащей ему вещи?

9. В результате ливневых дождей единственная дорога к имению

Луция, которая пролегала через соседнее имение, пришла в негодность.

Луций имел право проезда по этой дороге (сервитут), поэтому он решил, что

35

вправе

потребовать

от

соседа,

чтобы

тот

отремонтировал

дорогу.

Основательно ли?

10. Марк приобрел квартиру, занимающую второй этаж двухэтажного

дома, у Тиция, которому принадлежит первый этаж дома и земельный

участок, на котором он построен. Приобретет ли Марк право собственности

на пол этой квартиры?

11. По договору с собственником вещи Туллий приобрел на нее

сервитут. Спустя некоторое время вещь была продана собственником

третьему лицу. Новый хозяин вещи заявил, что он не связан заключенным

его предшественником договором и потребовал от Туллия прекратить

нарушение его прав собственности, заключавшиеся в реализации последним

сервитута. Правомерно ли это требование?

Список литературы

1. Памятники римского права: Законы ХII таблиц. Институции Гая.

Дигесты Юстиниана. М: Зерцало, 1997. 608 с.

2. Ахметьянова З.А. Вещное право: учебник. М.: Статут, 2011. 360 с.

3. Гетьман-Павлова И.В. Римское частное право: Курс лекций в

схематическом изложении. М.: Юрайт, 2005. 343 с.

4. Диошди Д. Собственность в древнем и предклассическом римском

праве // Современные исследования римского права. Реферативный сборник /

Под ред. В.С. Нерсесянца и др. М.: ИНИОН АН СССР, 1987. 130 с.

5. Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для юридических

вузов и факультетов / Под общ. ред. академика РАН, д.ю.н. проф. В.С.

Нерсесянца. М.: НОРМА, 2014. 784 с.

6. Дождев Д.В. Основание защиты владения в римском праве. М.:

Институт государства и права РАН, 1996. 239 с.

7. Суханов Е. А. Ограниченные вещные права // Хозяйство и право. –

2005. – № 1.

36

8. Шершеневич, Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по

изданию 1907 г.) / Г. Ф. Шершеневич. – М.: СПАРК, 1995.

Тема 5. Обязательственное право

1. Обязательство: понятие и содержание

по римскому праву.

Обязательства натуральные и цивильные. Предмет обязательства.

2.

Субъекты

обязательств:

стороны;

множественность

лиц

в

обязательстве; замена лиц в обязательстве.

3. Контракты как источники возникновения обязательств: понятие;

виды контрактов, признанных римским частным правом; безымянные

контракты: понятие, виды.

4. Пакты: понятие и виды.

5. Деликты как источники возникновения обязательств: понятие,

элементы, виды.

6. Квазиконтракты

и квазиделикты как источники возникновения

обязательств, их виды.

7. Способы обеспечения исполнения обязательства.

8. Прекращение обязательства.

9. Ответственность должника за неисполнение и ненадлежащее

обязательства.

Методические рекомендации

В развитом римском праве обязательства являлись регулятором

хозяйственной жизни римских граждан. Целью занятия является детальное

изучение конструкции обязательства.

Студент должен четко понимать правовую природу обязательства и его

отличия от иных имущественных отношений. Студент должен усвоить

основные положения учения об

обязательствах: понятие, содержание,

предмет, стороны в обязательстве, ответственность по обязательствам, виды.

37

Особого внимания

заслуживает изучение многообразия источников

возникновения обязательства, рассмотрев и охарактеризовав каждый из них.

Наиболее внимательно следует рассмотреть учение о договоре, как

наиболее разработанное в обязательственном праве.

Отдельно следует рассмотреть способы обеспечения обязательств,

основания

прекращения

обязательства,

последствия

неисполнения

обязательств.

В ходе практической работы студент должен научиться анализировать

отдельные виды договоров по предмету и содержанию, чтобы уяснить их

различия

Учебный материал к теме

В законодательстве Юстиниана

обязательство определялось как

правовые узы (оковы), в силу которых мы связаны необходимостью что-либо

исполнить в согласии с правом нашего государства. Изначально «оковы»

имели буквальное значение, поскольку Законы XII таблиц предусматривали,

что обещавший что-либо исполнить, но не сделавший это, попадал в кабалу к

кредитору, который забирал его в свой дом и накладывал на него колодки.

Кандалы законом

Петелия 326 г. до н.э было отменены и постепенно

заменены на «правовые» в виде штрафа, пени, неустойки.

Римский

юрист

Павел

подчеркивал,

что

сущность

любого

обязательства состоит не в том, чтобы сделать какой-либо предмет или

сервитут нашим, но в том, чтобы связать другого перед нами, дабы он дал

что-нибудь или сделал что-нибудь, или предоставил что-нибудь.

Таким образом, обязательства – разновидность имущественных

отношений римских граждан, в которые они вступали с целью получения

какой-либо

имущественной

и

хозяйственной

для

себя

выгоды.

Обязательство, направлено на необходимость выполнения определенного

действия (бездействия) обязанного лица. С момента своего заключения оно

было рассчитано на прекращение в будущем путем исполнения обещанного

38

действия. Отдельные виды обязательств были признаны правом, имели свое

наименование и снабжались исковой защитой.

Сторона,

которой

принадлежит

право

требования

совершения

действия (бездействия) именуется кредитором, сторона, на которой лежит

бремя исполнения долга, именуется debitor, т.е. должником.

В обязательстве кредитор

считается активной стороной, которой

принадлежит не только право требования исполнения долга, но и право

диктовать выгодные для себя условия обязательства. Должник – пассивная

сторона

обязательства,

поскольку

он

на

себя

возлагает

бремя

ответственности за исполнение возложенного действия.

Участвовать в обязательстве могло только сделкоспособное лицо (т.е.

обладающее jus commercii).

В полной мере jus commercii наделялись

римские граждане, являющиеся sui jures, лицами своего права, как правило,

это были pater familias.

Однако, обязательства могли заключать и лица alieni juris. Их

сделкоспособность расширялась по мере возрастания и зависела от воли pater

familias либо опекунов и попечителей.

В ряде обязательств допускалась

множественность лиц.

Таких

обязательств было несколько видов: 1) солидарные – каждый кредитор,

предъявляя должнику, право требования исполнения долга действовал от

имени остальных сокредиторов, или когда ответственность за выплату

долга ложилась на каждого из должников, которые выплачивали общий долг

за всех содолжников; 2) долевые (раздельные) – каждый кредитор имел право

получить лишь ту долю, которая ему полагалось, а каждый должник обязан

был выплатить только ту часть, которую он должен был исполнить; 3)

субсидиарные (дополнительные) – в случае невозможности предъявления

кредитором права требования исполнения долга или невозможности

должником нести бремя исполнения долга, выполнение данных действий

возлагалось на третьих лиц, дополнительно оговоренных при заключении

обязательства.

39

Классическое римское право предусматривало возможность и замены

лиц в обязательстве (за исключением строго личных обязательств). Замена

лиц в обязательства (cession) предусматривалась как на стороне кредитора –

активная цессия, так и на стороне должника – пассивная цессия. В случае

активной цессии происходила перемена кредиторов и передача права

требования одним кредитором другому с обязательством должника

выполнить прежнее требование в пользу нового кредитора. Пассивная цессия

представляла собой соглашение, заключаемое между кредитором и лицом,

согласившимся выплатить чужой долг.

Предметом обязательства является определенное поведение обязанного

лица,

имеющее

юридическое

значение

и

порождающее

правовые

последствия. Действия могут быть положительными, отрицательными или в

виде бездействия. Действия могут совершаться по поводу вещей, работ,

услуг.

Самостоятельными

обязательствами

являлись

денежные

обязательства.

В римском праве все обязательства делились на следующие категории:

1) обязательства натуральные, не пользующиеся исковой защитой в силу

того, что были заключены лицами alieni juris или рабами без одобрения pater

familias; 2) цивильные обязательства, признанные jus civile, снабженные

исковой защитой. Цивильные обязательства имели свое наименование и

содержание.

Обязательства,

не

имеющие

наименования,

назывались

безыменными; 3) преторские обязательства, не признанные jus civile,

которым претор, действуя по принципу справедливости и доброй воли,

предоставлял исковую защиту.

Также выделяли обязательства делимые и неделимые; альтернативные

и факультативные, разовые и постоянные; индивидуально-определенные и

родовые обязательства.

Источники возникновения обязательств – это юридические факты, с

наступлением

которых

устанавливалась

юридическая

связь

обязательственного характера между кредитором и должником. Одни

40

факты возникали независимо от воли сторон, другие были связаны с

волевыми поступками – человеческие действия. Действия совершались в

допустимых пределах, не нарушая интересы других лиц (правомерные

действия), или совершались с нарушением правовых норм (неправомерные).

В свою очередь, для возникновения обязательства путем совершения

правомерных допустимых действий достаточно было проявления, в одних

случаях, воли одного лица (односторонняя сделка), в других случаях, - воли

двух лиц (двухсторонняя сделка) или трех и более лиц (многосторонняя

сделка).

Двусторонние и многосторонние волеизъявления двух и более лиц,

назывались

соглашением,

договором,

или

контрактом

(contract).

Неправомерные, недопустимые действия назывались деликтом (delicta).

Гай отмечал, что всякое обязательство возникает либо из контракта,

либо из деликта. Однако Гай указывал, что бывают случаи, когда

обязательства могут возникнуть и по иным основаниям. В законодательстве

Юстиниана официально была признанная четырехчленная классификация

источников обязательства: контракты; деликты; как бы контракты (quasi ex

contractu); как бы деликты (quasi ex delictо).

Контракт представлял собой соглашение двух и более лиц, признанное

правом в качестве обязательства и снабженное исковой защитой.

В противовес контрактам заключались соглашения, не признаваемые

правом, заключаемые римскими гражданами на свой страх и риск в

хозяйственных интересах.

Соглашения, лишенные исковой защиты,

получили название пакта (pactum). Традиционно пакты в римском частном

праве не снабжались исковой защитой, в силу чего их называли «pactio nuda»

- голые, не защищенные. Только благодаря деятельности преторов в

классический период некоторым видам пактов, как исключение из общего

правила, стали предоставлять исковую защиту. Это «pactio vestita» – одетые

пакты , снабженные иском. Со временем таких пактов было признано три

41

вида: - дополнение к основному контракту; - преторские пакты; - законные,

императорские пакты.

Чтобы контракт имел исковую защиту, он должен был отвечать ряду

условий: 1) сделкоспособность и деликтоспособность субъекта; 2) законный

способ заключения; 3) соответствующая форма волеизъявления сторон; 4)

возможность исполнения действия, составляющего предмет обязательства; 5)

заключаемое соглашение должно быть признанно законом обязательством.

По

содержанию

односторонние,

субъектов

двусторонние

и

контракты

подразделялись

многосторонние.

на

Односторонними

признавались контракты, в которых одна сторона кредитор, имеет право

требовать исполнения от другой стороны, должника определенного действия,

а на должнике лежит обязанность исполнения данного действия (займ,

ссуда). Двухсторонний контракт – это договор, в котором каждая из сторон

одновременно имеет и право требовать и обязанность исполнить оговоренное

действие.

Договоры

именовались

с

равнозначными,

синаллагматическими

встречными

(купля-продажа).

В

обязанностями

трехсторонних

договорах права и обязанности имели три стороны (договор морской

перевозки).

В классическом римском праве была проведена систематизация

контрактов по форме: вербальные, литеральные, реальные и консенсуальные.

Вербальные контракты – договоры, приобретающие юридическую силу

с момента произнесения определенных словесных формул. К вербальным

контрактам относили стипуляцию (stipulation) и ее разновидности: договор

приданого, договор обручения, клятвенное обещание вольноотпущенника.

Реальные контракты – договоры, в которых права и обязанности сторон

возникали в обязательстве с момента фактической передачи вещи (займ,

ссуда, хранение, залог).

Литеральные контракты – это договоры, в которых права и обязанности

сторон возникали с момента оформления волеизъявления сторон на письме

(приходно-расходная книга, синграфы и хирографы).

42

Консенсуальные контракты – самая поздняя разновидность контрактов,

особенностью которых

было то, что права и обязанности сторон