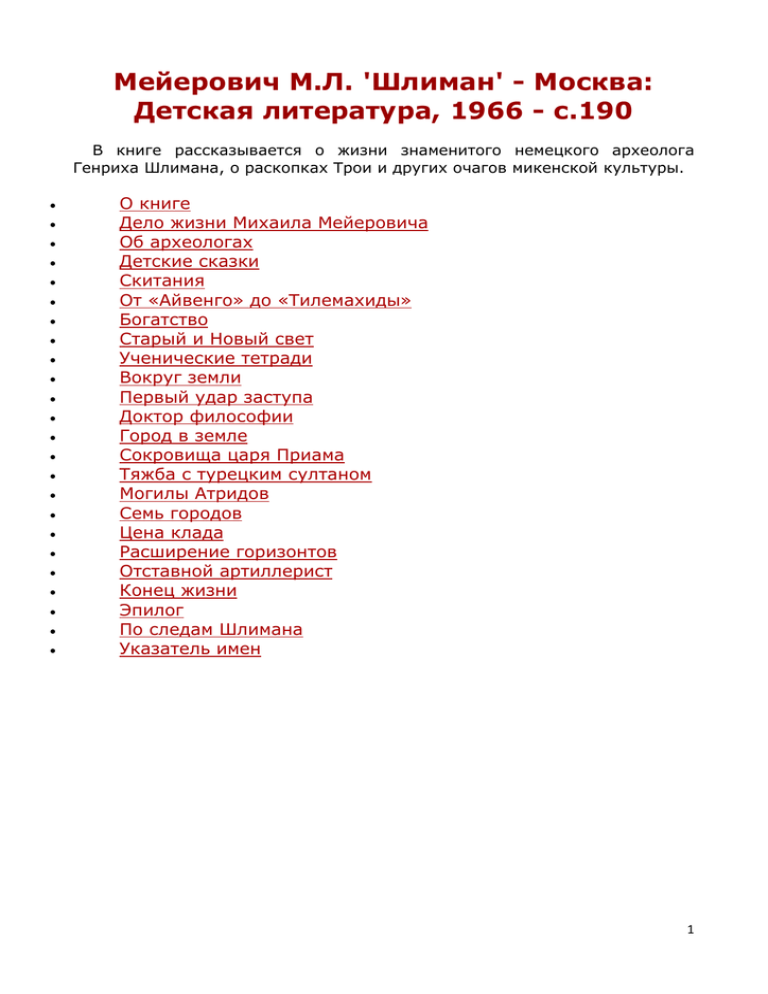

Мейерович М.Л. 'Шлиман' - Москва: Детская литература, 1966 - с.190

реклама