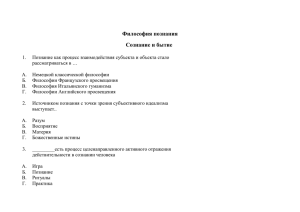

философия и теология

реклама