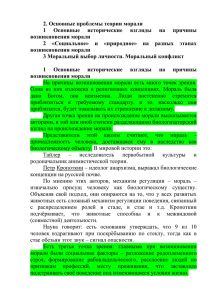

Моральный выбор журналиста - Тюменский индустриальный

advertisement