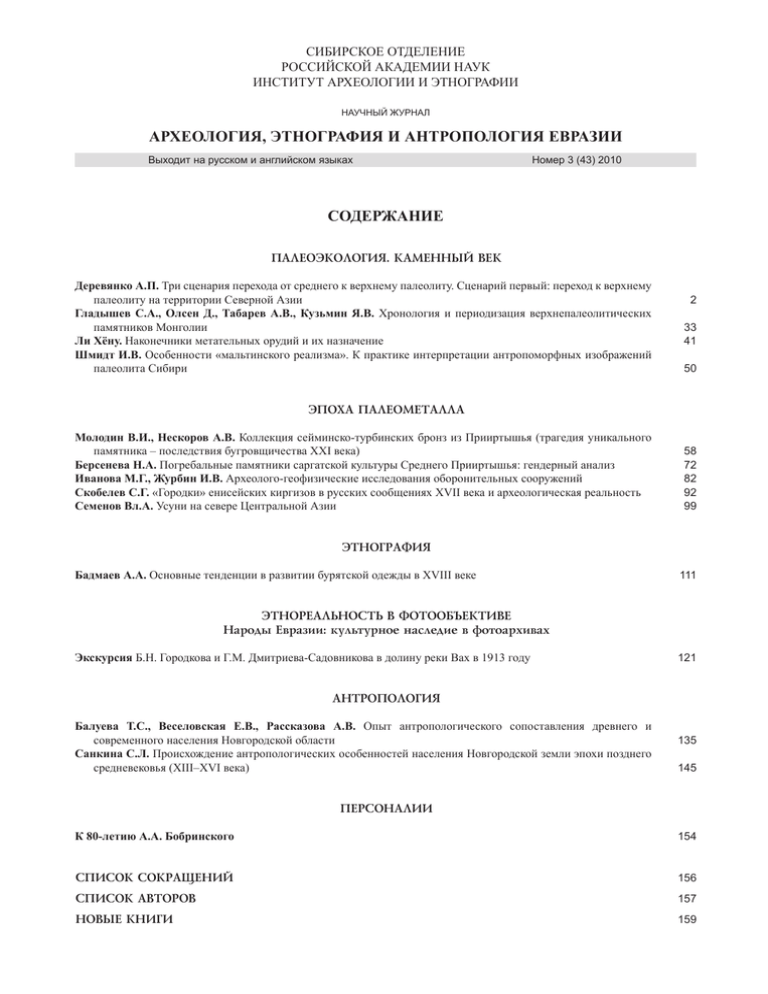

АРХЕОЛОГИЯ, ЭТНОГРАФИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ ЕВРАЗИИ СОДЕРЖАНИЕ СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

реклама