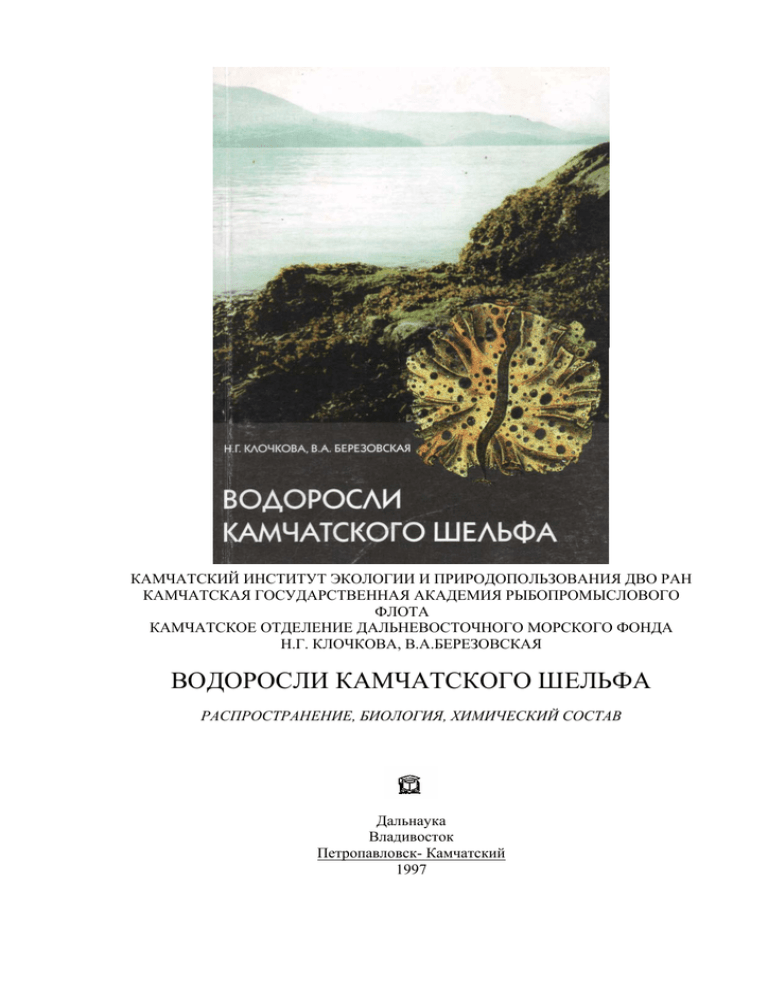

ВОДОРОСЛИ КАМЧАТСКОГО ШЕЛЬФА

advertisement