УДК 630*232.32 ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОМПОСТОВ НА БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЯНЦЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД

реклама

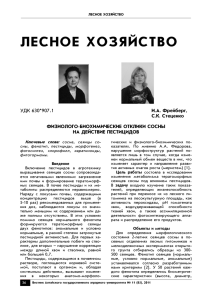

УДК 630*232.32 ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОМПОСТОВ НА БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЯНЦЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД В.В. Копытков Установлена лесоводственная эффективность использования коровых компостов с органоминеральными и другими целевыми добавками в лесных питомниках. Внесение в почву питомника компостов на основе хвойной коры с органоминеральными и другими целевыми добавками является высоко эффективным мероприятием, которое позволяет увеличить рост надземной части сеянцев сосны по показателю высоты стволика, в среднем, в 1,3 раза, степени охвоения побега – в 2,1 раза, длины главного корня – в 2,0 раза. Усиливается степень развития корневых систем сеянцев путем более интенсивного образования корней I, II и III порядков на 25−30% и увеличивается их суммарная длина в 1,3−1,5 раза по сравнению с контролем. Ключевые слова: коровые компосты, микоризованные сеянцы, лесоводственная эффективность. Введение. Разработка системы мер по интенсификации выращивания посадочного материала хвойных пород с применением в качестве органических удобрений компостов на основе древесной коры является важным звеном в повышении выхода стандартного посадочного материала. Ряд ученых на протяжении последних десятилетий отмечают целесообразность совместного применения в лесных питомниках минеральных и органических удобрений в виде компостов. Компостирование органических отходов является распространенным способом получения высокоэффективных органических удобрений. Дополнительный экономический эффект при этом получается за счет утилизации большого количества отходов лесной и деревообрабатывающей промышленности [1-4]. В настоящее время в ряде стран компостированная кора используется как в качестве органического удобрения, так и в качестве субстрата для выращивания овощей и цветов в условиях закрытого грунта и для устройства газонов [5-7]. В настоящее время в питомниках Беларуси ежегодно заготавливается около 11 тыс. т компостов, в то время как потребность в них составляет более 40 тыс. т. В то же время ежегодное количество отходов в виде коры составляют 450–500 тыс. м3 и часть из них может быть использована на производство органических удобрений. Систематическое применение органических удобрений в виде компостов увеличивает запас питательных веществ в почве лесных питомников, повышает содержание в ней поглощенных оснований, увеличивает поглотительную способность и буферность, влагоемкость и водопроницаемость, обогащает почву микрофлорой, усиливает ее биологическую активность, уменьшает сопротивление почвы при механической обработке, создавая оптимальные условия для минерального питания растений. Методика исследований. Оценка биологической эффективности использования коровых компостов с органоминеральными и целевыми добавками (полимерный структурообразователь и др.) проводилась на опытном объекте Кореневской экспериментальной лесной базы ИЛ НАНБ на второй год после внесения компостов путем изучения параметров роста и развития сеянцев сосны обыкновенной по следующим вариантам опыта: К – контроль (без внесения компостов); В-1 – внесение компоста на основе хвойной коры и куриного помета при соотношении компонентов 4 : 1; В-2 – внесение компоста на основе хвойной коры, куриного помета и торфа при соотношении компонентов 4 : 1 : 1; В-3 и В-4 – внесение компостов на основе хвойной коры, куриного помета, торфа и целевых добавок при соотношении компонентов 4 : 1 : 1 : 0,5. Определялись морфометрические показатели сеянцев: общая, надземная и подземная масса растений, высота побега, диаметр корневой шейки, степень охвоения побега, длина главного корня. Изучение характеристики корневых систем проводили путем подсчета на одном растении: корней I, II и III порядков, общего числа корней, длины корней I, II и III порядков, суммарной длины боковых корней. Изучение процесса образования микориз на корнях сеянцев сосны по вариантам опыта проводили по общепринятым методикам И. А. Селиванова [8], Д. В. Веселкина [9]. Эктомикоризы классифицировали по форме: булавовидная (простая), вильчатая, коралловидная и др. [10]. Результаты исследований. Почвенное плодородие лесных питомников оказывает существенную роль на биометрические показатели посадочного материала, а также положительно влияет на рост и развитие сеянцев хвойных пород, способствуя формированию хорошо развитой корневой системы и фотосинтетического аппарата. Важным звеном в повышении плодородия дерново-подзолистых и песчаных почв является применение органических удобрений. Ряд ученых показали целесообразность применения в лесных питомниках в качестве органических удобрений различных компостов на основе коры, торфа, опилок, полимерных структурообразователей почвы, лесного опада и др. Систематическое применение органических удобрений увеличивает запас питательных веществ в почве, повышает содержание в ней поглощенных оснований, увеличивает поглотительную способность и буферность, влагоемкость и водопроницаемость, обогащает почву микрофлорой, усиливает ее биологическую активность, уменьшает сопротивление почвы при механической обработке. При этом создаются оптимальные условия для получения стандартного посадочного материала с хорошо развитой корневой системой и надземной частью растений. Особо важную роль играет использование органических удобрений в лесных постоянных питомниках для повышения плодородия дерново-подзолистых супесчаных и песчаных почв, обладающих низким естественным плодородием [11]. В результате исследований было установлено, что в процессе компостирования коровых субстратов необходимо систематически контролировать их влажность, так как этот показатель исследуемых компостов после 19 месяцев компостирования находился ниже оптимального значения (60–65 %) и варьировал от 40 до 50 %. Введение в коровые субстраты целевых добавок в виде куриного помета способствовало более быстрому созреванию компостов. Так, показатель соотношения углерода к азоту (C : N) в этих субстратах после 19 месяцев компостирования достиг оптимального значения – менее 40 единиц. Показатель кислотности за этот период составил 5,2–6,0 и приблизился к оптимальному значению (5,9– 6,1) [12]. Внесение в компосты полимерного структурообразователя способствовало сохранению влажности почвы. В результате трехлетних наблюдений за агрохимическими показателями почвы опытного объекта выявлено повышенное содержание основных элементов минерального питания (гумуса, легкогидролизуемого азота, подвиж- ного фосфора) на участках после внесения компостов с органоминеральными добавками (табл. 1). Таблица 1. Динамика содержания гумуса, легкогидролизуемого азота и подвижного фосфора в почве опытного объекта после внесения коровых компостов с целевыми добавками за трехлетний период исследований Вариант компоста Контроль Хвойная кора с минеральными удобрениями Хвойная кора с листовой землей Лиственная кора Хвойная кора + торф + помет (4 : 1 : 1) Хвойная кора + куриный помет (4 : 1) Хвойная кора + хвойные опилки + помет (1 : 1 : 1) Хвойная кора + яблочные отжимы + помет (1 : 1 : 1) Лиственная кора + яблочные отжимы (4 : 1) Хвойная кора + торф + помет + полимерный структурообразователь (4 : 1 : 1 : 0,5) Nлегкогидр., P2O5, мг/100 г почвы мг/100 г почвы 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2,28 1,84 1,67 6,3 4,9 4,7 14,92 10,86 9,04 32,89 39,06 24,71 Гумус, % рНKCl 3,64 2,55 2,34 6,0 4,9 4,7 22,40 5,60 5,12 44,80 45,71 26,21 3,51 3,59 2,62 2,82 2,36 2,27 6,3 6,3 5,0 4,9 4,8 4,9 16,52 18,28 6,94 18,34 6,07 9,20 42,65 40,23 41,93 43,31 24,43 22,15 4,95 3,84 3,05 6,1 5,2 5,2 25,62 26,18 13,05 44,52 49,03 42,51 4,41 3,37 2,96 6,1 5,0 5,1 18,54 21,56 11,12 35,14 49,67 42,23 4,84 3,11 2,43 6,0 5,0 5,1 23,04 18,06 10,31 47,48 45,98 40,40 3,95 3,01 2,45 6,1 4,9 4,8 24,30 22,82 9,08 60,43 43,86 29,90 3,06 2,85 2,28 6,4 4,9 4,8 19,63 7,0 5,7 50,33 44,14 34,37 3,97 3,37 2,92 6,0 5,4 5,2 22,04 20,59 10,08 43,25 42,13 40,42 Из табл. 1 следует, что содержание гумуса, легкогидролизуемого азота и подвижного фосфора на вариантах опыта даже на третий год после внесения компостов с целевыми добавками практически по всем показателям превышали показатели почвы на контроле. Содержание гумуса на вариантах опыта с внесением компостов на основе хвойной и лиственной коры с органоминеральными добавками в виде куриного помета, хвойных опилок и яблочных отжимов превышало этот показатель на контроле в 1,4–1,8 раза. Наибольшее содержание гумуса в почве по сравнению с контролем (1,67 %) отмечено на участках после внесения компоста на основе хвойной коры в смеси с торфом и куриным пометом при соотношении компонентов 4 : 1 : 1 – 3,05 %. Содержание легкогидролизуемого азота на участках на третий год после внесения различных вариантов компостов варьировало от 5,12 до 13,05 мг на 100 г почвы. На вариантах после внесения хвойной и лиственной коры без органических добавок этот показатель был минимальным. Наибольший показатель содержания легкогидролизуемого азота отмечен в варианте опыта на третий год после внесения компоста на основе хвойной коры в смеси с торфом и куриным пометом при соотношении компонентов 4 : 1 : 1 и составил 13,05 мг на 100 г почвы, что в 1,4 раза превышало данный показатель на контроле. Содержание фосфора в почве по вариантам опыта превышало этот показатель на контроле в 1,1–1,7 раза. Показатели кислотности почвы по вариантам опыта практически не отличались от контроля и находились в оптимальном диапазоне для выращивания сеянцев хвойных пород. В ходе исследований установлено, что сеянцы сосны в течение первых двух лет выращивания отзывчивы на внесение компостов в почву питомника. Причем положительный эффект от внесения коровых компостов с целевыми добавками сохранился и на второй год исследований. В табл. 2 приведена динамика морфометрических показателей сеянцев сосны на вариантах опыта. Таблица 2 Динамика морфометрических показателей сеянцев сосны на опытном объекте после внесения коровых компостов с целевыми добавками Высота надземной Диаметр Степень охвоения Длина главного части, см стволика, мм побега, см корня, см Варианты с внесением компостов М1 П1 М1 П1 М1 П1 М1 П1 М2 П2 М2 П2 М2 П2 М2 П2 Контроль (без внесения компостов) 5,8±2,4 1,8±0,5 4,4±2,1 12,8±2,4 12,5±0,5 3,0±0,3 6,3±1,5 14,2±4,1 Хвойная кора + торф + куриный помет (4 : 1 : 1) 8,5±0,8 46,6 2,2±0,1 122,2 6,1±0,7 138,6 13,6±1,3 106,3 18,0±1,5 144,0 3,9±0,4 130,0 15,1±1,9 239,7 28,4±5,27 200,0 Хвойная кора + куриный помет (4 : 1) 8,0±0,6 137,9 1,9±0,1 105,6 5,5±0,5 125,0 16,8±2,0 131,3 13,5±1,3 108,0 3,3±0,2 110,0 9,7±1,1 154,0 25,3±3,4 178,2 Хвойная кора + торф + куриный помет + полимер6,7±1,2 115,5 2,1±1,4 116,7 5,2±1,4 118,2 14,8±2,2 115,6 ный структуро-образователь (4 : 1 : 1 : 0,5) 18,4±1,1 147,2 3,4±0,4 113,3 10,3±1,9 163,5 29,1±5,6 204,9 Примечание:в числителе – средние показатели однолетних сеянцев (М1) и процент отношения к контролю средних показателей однолетних сеянцев (П1); в знаменателе – средние показатели двулетних сеянцев (М2) и процент отношения к контролю средних показателей двулетних сеянцев (П2). Анализ результатов показал, что внесение в почву компоста совместно с полимерным структурообразователем оказывает положительное влияние на высоту надземной части сеянцев сосны, диаметр стволика у корневой шейки и длину главного корня. Внесение компостов с органоминеральными добавками в виде торфа и куриного помета оказало влияние на степень охвоения надземной части и длину главного корня. Таблица 3. Динамика формирования микоризы на корнях сеянцев сосны в течение двух вегетационных периодов по вариантам опыта Вариантвнесенногокомпоста Контроль (без внесения компоста) – К Хвойная кора + торф + куриный помет (4 : 1 :1 ) – В-1 Хвойная кора + куриный помет (4 : 1) – В-2 Хвойная кора + торф + куриный помет + полимерный структурообразователь (4 : 1 : 1 : 0,5) –В-3 Формы микориз на корнях сеянцев, % булавовидная вильчатая коралловидная однолетние двухлетние однолетние двухлетние однолетние двухлетние сеянцы сеянцы сеянцы сеянцы сеянцы сеянцы 98,2 ± 2,72 24,0 ± 8,72 1,8 ± 0,16 40,0 ±7,07 не отмечено 36,0 ± 12,49 70,4 ± 3,91 27,0 ± 1,58 19,6 ±0,31 24,0 ±4,00 10,0 ± 0,21 49,0 ± 12,49 81,5 ± 2,15 21,0 ± 6,40 13,5 ±0,27 35,0 ±8,66 4,0 ± 0,35 46,0 ± 15,03 38,0 ± 2,07 30,0 ± 9,03 39,0 ±0,33 28,0 ±3,31 23,0 ± 0,19 42,0 ± 11,97 Изучение динамики формирования микоризы на корнях сеянцев сосны в течение двух вегетационных периодов (табл. 3) показало, что у однолетних контрольных растений на корнях 98 % микоризы было представлено только булавовидной формой. В то время как на вариантах опыта, на корнях сеянцев выявлена микориза не только булавовидной формы, но вильчатая и коралловидная формы. Причем наибольший процент образования сложной коралловидной формы микоризы отмечен на опытном участке после внесения корового компоста с полимерным структурообразователем почвы. Анализ динамики развития корневых систем у двухлетних сеянцев сосны и образования на них микоризы показал, что как на контроле, так и по вариантам опыта на корневых системах растений отмечается развитие трех форм микоризных окончаний: булавовидной, вильчатой и коралловидной. Однако на вариантах после внесения компостов с органоминеральными добавками и полимерным структурообразователем процент развития сложной коралловидной формы микоризы в 1,4 раза превышал этот показатель на контроле. Причем, коралловидные микоризы в виде скоплений по 32–48 штук в одной точке отмечались на корнях I, II и III порядков. Следовательно, увеличение числа корней и их длины на корневых системах сеянцев во второй вегетационный период, повлияло на активное формирование развитых (коралловидных) форм микоризных окончаний и привело к увеличению степени микоризности растений. Особенно это отразилось в вариантах опыта после внесения коровых компостов с органоминеральными добавками и полимерным структурообразователем почвы. Анализ взаимосвязи параметров роста и развития сеянцев сосны на второй год вегетации с показателем интенсивности микоризообразования на корнях выявил, что плотность расположения микориз на 100 мм длины боковых корней в вариантах опыта практически в 2 раза превышала этот показатель на контроле (рис. 1). Рис. 1. Взаимосвязь показателей роста и развития сеянцев сосны с плотностью микоризы на их корневых системах Прослеживалась закономерность: чем выше показатель плотности микориз, тем больше биометрические параметры сеянцев. Выход стандартных сеянцев сосны обыкновенной во многом зависит от дозы внесения компоста и применения целевой добавки. Наименьший выход стандартных сеянцев сосны получен на контрольном варианте (без компоста) и составил 2,3 млн. шт./га. При внесении чистого компоста без добавок в дозе 70 т/га выход стандартных сеянцев сосны увеличился на 12% по сравнению с контролем. Увеличение дозы внесения компоста без целевых добавок до 130 т/га, приводит к увеличению выхода стандартного посадочного материала с единицы площади до 19%. При использовании в качестве целевой добавки полимерного структурообразователя почвы при совместном внесении компоста выход стандартного посадочного материала увеличивается. На варианте опыта с внесением компоста в дозе 70 т/га вместе с полимерным структурообразователем почвы выход сеянцев увеличился на 6,5% по отношению к такой же дозе чистого компоста. Аналогичная закономерность наблюдалась и на варианте с внесением компоста в дозе 130 т/га с целевой добавкой. Выход стандартных сеянцев здесь увеличился на 7,6%. Заключение. Почвенное плодородие лесных питомников оказывает существенную роль на биометрические показатели посадочного материала и изменение его состояния в сторону увеличения содержания азота, фосфора и калия, а также положительно влияет на рост и развитие сеянцев хвойных пород, способствуя формированию хорошо развитой корневой системы и фотосинтетического аппарата. Готовый для посева субстрат должен иметь объемную массу не более 1,1 г/см 3, содержание органического вещества не менее 8%, а легкоусвояемых элементов питания не менее: Р 2О5 – 7‒15, обменного К2О – 7‒12, легкогидролизуемого азота – 8‒15 мг на 100 г. почвы. Содержание органического вещества в последующие годы следует довести до 15‒20%, а мощность слоя субстрата – до 25 см. Установлена лесоводственная эффективность использования коровых компостов с органоминеральными и другими целевыми добавками в лесных питомниках. При внесении коровых компостов происходит увеличение параметров роста и развития сеянцев сосны обыкновенной в 1,4–2,5 раза, а также в усилении степени развития их корневых систем на 25–30% и увеличении их длины в 1,3–1,5 раза, кроме того в 2 раза повышается активность формирования на корнях сложных коралловидных форм микоризных окончаний. В результате исследований установлено, что внесение в почву питомника компостов на основе хвойной коры с органоминеральными и другими целевыми добавками является высоко эффективным мероприятием, которое позволяет увеличить рост надземной части сеянцев сосны по показателю высоты стволика, в среднем, в 1,3 раза, степени охвоения побега – в 2,1 раза, длины главного корня – в 2,0 раза. Усиливается степень развития корневых систем сеянцев путем более интенсивного образования корней I, II и III порядков на 25−30% и увеличивается их суммарная длина в 1,3−1,5 раза по сравнению с контролем. Silvicultural efficiency of the use of bark composts with organomineral and other target additives in forest nurseries is found out. Been found out that the introduction of composts based on coniferous bark with organomineral and other target additives into the soil of nursery is highly effective and allows increasing the growth of the elevated part of seedlings of the pine according to the indicator of height of the stipe 1,3 times on average, according to the degree of needling of the sucker – 2,1 times, according to the length of the main root – 2,0 times. The degree of development of root systems of seedlings by a more intensive formation of roots of I, II and III orders for 25−30% intensifies and their total length 1,3−1,5 times in comparison with control increases. Key words: bark composts, mycorrhizal seedlings, silvicultural efficiency. Список литературы 1. Редько Г.И. Биоэкологические основы выращивания сеянцев сосны и ели в питомниках. М.: Лесная промышленность, 1983. 64 с. 2. Рекомендации по использованию коры хвойных пород для использования в качестве тепличного грунта / Гос. ком. СССР по лесн. хоз-ву, Арханг. Ин-т леса и лесохимии; сост. А.С. Синников [идр.].Архангельск, 1976. 6 с. 3. Kottke I.Effects of nitrogen in forests on root production, root system and mycorrhizal state // Proc. Int. Colliq. Bioindic. Forest Site Pollut.: dev. Methodol. And Training, Ljubljana, Aug. 22-31, 199, BIOFOSP, 1995. P. 107–111. 4. Рекомендации по приготовлению органических удобрений на основе древесных отходов и куриного помета / Арханг. ин-т леса и лесохимии; сост. З. С. Кулагина [и др.]. Архангельск, 1987. 13 с. 5. Наставление по выращиванию посадочного материала деревьев и кустарников в лесных питомниках Белоруссии / Гос. ком. СССР по лесн. хоз-ву, МЛХ БССР; сост. А. И. Савченко [и др.]. Минск: Ураджай, 1986. 111 с. 6. Рекомендации по использованию коры хвойных пород для использования в качестве тепличного грунта / Гос. ком. СССР по лесн. хоз-ву, Арханг. Ин-т леса и лесохимии; сост. А. С. Синников [и др.]. Архангельск, 1976. 12 с. 7. Использование торфо-коропометных компостов в лесных питомниках / ВНИИЦлесресурс Госкомлеса СССР; сост. Б. А. Мочалов. М., 1989. 2 с. 8. Селиванов, И.А. Микосимбиотрофизм как форма консортивных связей в растительном покрове Советского Союза. М.: Наука, 1981. 232 с. 9. Веселкин Д. В. Микоризообразование у сосны обыкновенной и ели сибирской в лесных питомниках. 2007. Режим доступа: httр://mycorrhiza.narod.ru. – Дата доступа: 26.12.2007. 10. Еропкин К.И. О взаимосвязи форм микоризных окончаний у хвойных // Микориза растений: межвузов. сб. науч. тр. Пермского и Абаканского пединститутов.Пермь, 1979. С. 61−77. 11. Федорец Н.Г. Приготовление и использование компостов из отходов лесной промышленности // Лесное хозяйство. 2008. № 3. С. 7–9. 12. Компосты из коры. Технические условия: ОСТ 56-56-83. Введ. 08.12.1983. Москва: Гос. ком. СССР по лесн. хоз-ву: Архангельский институт леса и лесохимии, 1983. 12 с. Об авторе Копытков В.В. – кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий сектором биорегуляции лесопосадочного материала ГНУ «Институт леса НАН Беларуси», [email protected]