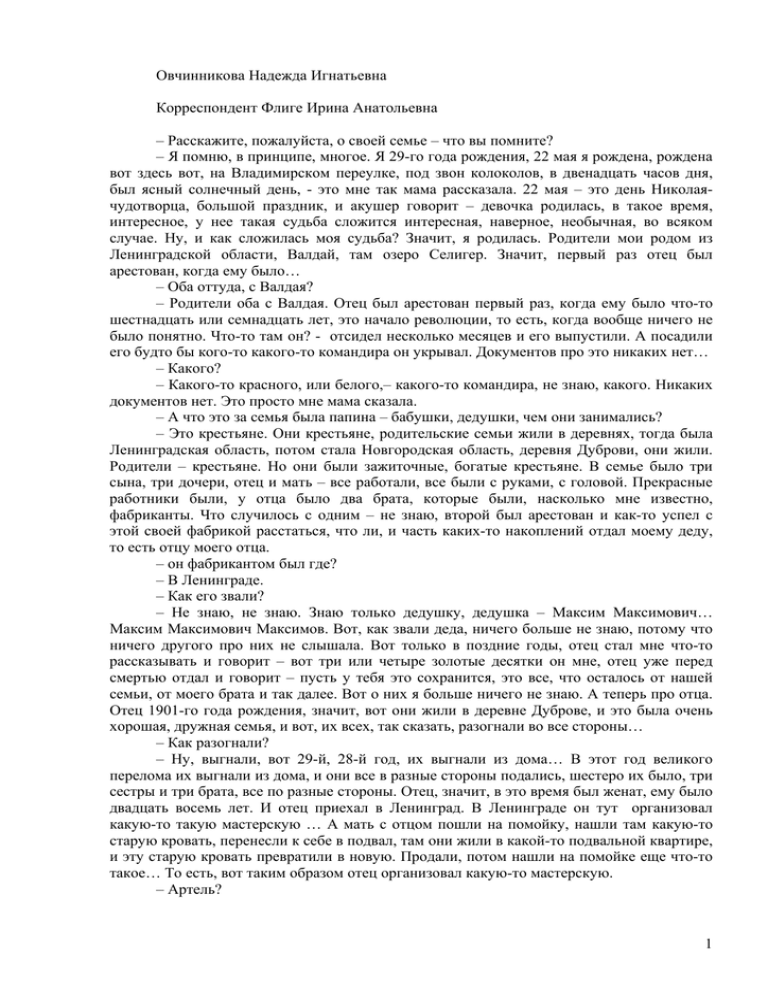

Овчинникова Надежда Игнатьевна

реклама

Овчинникова Надежда Игнатьевна Корреспондент Флиге Ирина Анатольевна – Расскажите, пожалуйста, о своей семье – что вы помните? – Я помню, в принципе, многое. Я 29-го года рождения, 22 мая я рождена, рождена вот здесь вот, на Владимирском переулке, под звон колоколов, в двенадцать часов дня, был ясный солнечный день, - это мне так мама рассказала. 22 мая – это день Николаячудотворца, большой праздник, и акушер говорит – девочка родилась, в такое время, интересное, у нее такая судьба сложится интересная, наверное, необычная, во всяком случае. Ну, и как сложилась моя судьба? Значит, я родилась. Родители мои родом из Ленинградской области, Валдай, там озеро Селигер. Значит, первый раз отец был арестован, когда ему было… – Оба оттуда, с Валдая? – Родители оба с Валдая. Отец был арестован первый раз, когда ему было что-то шестнадцать или семнадцать лет, это начало революции, то есть, когда вообще ничего не было понятно. Что-то там он? - отсидел несколько месяцев и его выпустили. А посадили его будто бы кого-то какого-то командира он укрывал. Документов про это никаких нет… – Какого? – Какого-то красного, или белого,– какого-то командира, не знаю, какого. Никаких документов нет. Это просто мне мама сказала. – А что это за семья была папина – бабушки, дедушки, чем они занимались? – Это крестьяне. Они крестьяне, родительские семьи жили в деревнях, тогда была Ленинградская область, потом стала Новгородская область, деревня Дуброви, они жили. Родители – крестьяне. Но они были зажиточные, богатые крестьяне. В семье было три сына, три дочери, отец и мать – все работали, все были с руками, с головой. Прекрасные работники были, у отца было два брата, которые были, насколько мне известно, фабриканты. Что случилось с одним – не знаю, второй был арестован и как-то успел с этой своей фабрикой расстаться, что ли, и часть каких-то накоплений отдал моему деду, то есть отцу моего отца. – он фабрикантом был где? – В Ленинграде. – Как его звали? – Не знаю, не знаю. Знаю только дедушку, дедушка – Максим Максимович… Максим Максимович Максимов. Вот, как звали деда, ничего больше не знаю, потому что ничего другого про них не слышала. Вот только в поздние годы, отец стал мне что-то рассказывать и говорит – вот три или четыре золотые десятки он мне, отец уже перед смертью отдал и говорит – пусть у тебя это сохранится, это все, что осталось от нашей семьи, от моего брата и так далее. Вот о них я больше ничего не знаю. А теперь про отца. Отец 1901-го года рождения, значит, вот они жили в деревне Дуброве, и это была очень хорошая, дружная семья, и вот, их всех, так сказать, разогнали во все стороны… – Как разогнали? – Ну, выгнали, вот 29-й, 28-й год, их выгнали из дома… В этот год великого перелома их выгнали из дома, и они все в разные стороны подались, шестеро их было, три сестры и три брата, все по разные стороны. Отец, значит, в это время был женат, ему было двадцать восемь лет. И отец приехал в Ленинград. В Ленинграде он тут организовал какую-то такую мастерскую … А мать с отцом пошли на помойку, нашли там какую-то старую кровать, перенесли к себе в подвал, там они жили в какой-то подвальной квартире, и эту старую кровать превратили в новую. Продали, потом нашли на помойке еще что-то такое… То есть, вот таким образом отец организовал какую-то мастерскую. – Артель? 1 – Ну, какую-то артель. А артель состояла из кого? К нему приехали все его братья и сестры, со своими семьями, то есть, посторонних никого не было. – Но тогда уже был женат? – Он был женат, вот это был 29-й год, отец жил в Ленинграде. Где он жил – я не знаю, таких сведений нет у меня. А в 29-м году 22 мая родилась я, а в октябре его арестовали. Вот у меня все эти фотографии-то есть, еще ленинградские. Его арестовали, маму выгнали из занимаемой, снимаемой комнаты, она вместе со мной – куда ей деваться, поехала в деревню, туда, на Валдай. Приехала уже вечером, увидела свой дом, который разрушен, окна забиты, посмотрела – у нее ничего нет… – А мама тоже с Валдая? – А мама тоже с Валдая, из другой деревни. Но, выйдя замуж за отца, она жила в семье отца. – А у мамы что была за семья? – А у мамы в семье были отец и мать живы, и тоже большая семья – десять человек, мамина семья была более бедная. Их не преследовали, но, тем не менее, все равно, как-то всех подразогнали, осталась одна бабушка с дедушкой там. И когда мама приехала в дом к свекру, она увидела, что дома как такового нету, то есть, остов существует, а внутри ничего нет, все исчезло. И к ней подошла соседка и сказала – уходи немедленно, потому что тебя ждут, тебя арестуют, убьют, и твое кулацкое отродье, то бишь меня, тоже убьют. – И она это ей сказала со злостью? – Нет, она это сказала так, по-доброму, что, мол, ты уходи, ты сюда приехала – тут никого нет, они все ушли в лес, и тебя никто не ждет. Кроме того, тебя могут арестовать и убить. Немедленно уезжай обратно. И моя мама молодая вместе со мной прошла что-то, наверное, километров восемнадцать, по лесной дороге, это она мне рассказывала сама, и ушла в другую область. Там Новгородская область граничила с Тверской. И она ушла в Тверскую область. То есть там другое начальство, там другое все, и это ее спасло. Она пришла в первую же деревню, и как она говорит, бросилась на колени, там, говорит, были два старика, старик и старуха. Я, говорит, бросилась перед ними на колени, заплакала и сказала – возьмите от меня ребенка, я должна уйти. Потому что ей с ребенком не устроиться на работу. И эти люди взяли меня. Мне было пять месяцев. И я осталась у этих чужих людей, они меня взяли, я их не помню, конечно. Я прожила у них месяцев семь. Это был год большого голода, как я осталась жива, в общем-то это для всех загадка, и я попала к своей бабушке, когда мне было год и месяц. И вот у меня есть эти фотографии. – А как, а мама вас оставила?.. – Мама оставила, и ушла. А куда она ушла? Она поехала в Ленинград и устроилась работать на железную дорогу, работала проводницей в поездах Ленинград – Мурманск. Отец находился часть времени своего в заключении по дороге в Мурманск. Он в основном-то был на Соловках. И на Соловках он прожил три года. Потом его освободили, и направили в ссылку в Архангельск. Он был на Соловках до 32-го года. И в 32-м году его направили в Архангельск. И мама в 32-м году вместе со мной приехала в деревню, уже она как-то списалась, связалась со своей мамой, моей бабушкой, и я уже попала к бабушке своей. – А как вы к бабушке попали? – Подробностей не знаю. Наверное, мама как-то, каким-то образом перевезла меня туда. Как я туда попала – не знаю. Но вот у меня есть фотография мамина ленинградская, когда она со мной, когда мне пять месяцев, перед папиным арестом. И есть фотография, когда я с бабушкой, когда мне год и один месяц. – А в этот момент, когда мама одна с вами на руках осталась – куда бабушка делась, дедушка, вторая бабушка, второй дедушка – они где были? – Они все были в лесу, прятались, и, в общем-то… – Мама их найти не могла? 2 – Мама их найти не могла. Она уехала в Ленинград, и работала на железной дороге и вот эти два года она была без места постоянного жительства, на железной дороге она познакомилась с какой-то нэпманшей, как она сказала, и та ее взяла к себе кухаркой. Мама сказала, что у нее есть ребенок, та говорит – ну, хорошо, работай с ребенком. За стол. Значит, зарплаты у нее не было, а только кормили нас, за это мама и работала, за стол, за еду. И какой-то период мама жила, может быть, год, я не знаю, там до 32-го года, в Ленинграде в качестве кухарки. Где – не знаю, адрес не знаю. А в 32-м году, когда отца освободили, вот он просидел три года на Соловках. Отец какой-то период был в Кеми, и мама ездила по этой дороге в поездах, и как-то там она через кого-то что-то там ему передавала. Вот почему она избрала именно этот маршрут. Потому что в Кеми был отец какой-то период. В 32-м году отца освободили и направили его в ссылку в Архангельск. И в Архангельск мама приехала со мной. – А это вы помните? – Очень хорошо помню. Все… – Как вы ехали? – Как мы приехали в Архангельск, я помню, я помню дома, где мы жили, мы жили на Северной Двине, в двух домах, один дом был желтый, другой дом был зеленый. Я помню эту набережную, я помню этот шум, вот как эти бревна пилили, вот все это я помню. И я все это потом посетила позже, когда ездила в Северодвинск и наши друзья отвезли меня в Архангельск. И даже я не могла сказать точно, где мы жили, на берегу Двины, я адрес не знаю, а в Архангельске я помню – Петроградская 22, этого дома уже нет. Но я помню универмаг, и мы нашли универмаг этот. А в Архангельске мы жили до 38-го года. Там я поступила в школу и проучилась три года, я там закончила третий класс. Вот у меня есть фотография – первый класс архангельской школы. – А расскажите, как вы жили а Архангельске? Папа, мама и вы? – Папа, мама и я, и в 34-м году родилась моя сестра, Вера, Эйзенберг теперь ее фамилия. Когда я пыталась документы эти получить, то мне написали, что я ни в каких документах не значусь в семье. Я значилась в документах только в 38-м году. Хотя я все время с мамой жила, где бы мне еще жить? А Вера, которая родилась в 34-м году, буквально родилась за неделю чуть ли до освобождения отца из ссылки. И после этого он был невыездной до 38-го года. В 38-м году его повторно арестовали. И я это очень хорошо помню, 38-й год. Это было в апреле, пришли трое, в черных кожаных куртках, в черных кожаных шапках и делали обыск. Мы жили в такой вот комнатке, двадцатисемиметровой, Петроградская набережная, 22. И все обыскивали. А я в это время пришла из школы, они взяли мой портфель, взяли и все так вытряхнули. Отец говорит – так вы хоть ребенка-то не трогайте, они говорят – а это не твое дело. И отца увели. Мама, конечно, там заплакала, отца увели – это был апрель. – А вы поняли, что произошло? – Я не понимала. Я видела, что мама плачет, но мне в это время было девять лет. Мне не объясняли, что мы арестованные, что отец под следствием. Я о том, что отец арестован был, узнала только когда его реабилитировали. Родители это от меня скрывали. – Тем не менее, вы помните, как его арестовывали? – Я это помню, но я не понимала, что это такое. Не понимала. Вот, и я помню очень хорошо, как он вернулся. –Но вы же спрашивали – мама, а где отец? – Мама молчала. А я считала, что, наверное, так и надо. Она меня как-то успокаивала, и как-то я ходила в школу, училась отлично, мама работала, в это время мама работала парикмахером. – А с сестрой кто был? Няня была? – Мама. Мама. – А как же она работала и ребенком занималась? 3 – А туда приехала вся наша родня. Все братья, сестры – вот это все на фотографии все есть. – Мама собрала всех? – Не мама. Они приехали к отцу. Вот отец был такой, то есть, отец и его брат старший, мой крестный отец – они были настолько людьми общительными, и сочувствующими, что к ним приехали все наши родственники. Все его братья и сестры, и вот эта фотография у меня тоже есть, архангельская. – И устроились на работу? – И все кто куда устроились на работу, и какой-то период они все жили у нас, на Петроградской, на набережной Северной Двины, у нас была одна комната, и там жили, я не знаю, человек семь или восемь. Мы жили очень дружно и весело, и все его братья и сестры, и тетя Поля была, и дядя Яша был, и Антон Максимович, старший брат его был, он мой крестный отец, с женой и с дочкой. И мы все умещались, и все было как-то хорошо. – А скажите, в это время, или, может быть, позже, обсуждали – почему хозяйство было уничтожено? – Таких разговоров вообще в семье не было. – Почему остались без дома, без крыши? – Таких разговоров в семье не было. Вот уже недавно племянник отца мне рассказал, что в деревне у деда был самый хороший дом. Самый красивый, самый большой, и семья самая дружная. Потом это все отобрали, ушло, потом это пошло под красный уголок, а потом дом сожгли. А потом мой дед купил в соседней деревне полуразрушенный дом. И вот этот полуразрушенный дом я помню. Потому что я помню, что маленькая комната была, я помню банька на берегу озера, и когда я ездила несколько лет назад туда, я все это прошла. Этого дома уже нет, но я помню, что в этом доме я вышла во двор, где скотина, там же посмотрела на потолок, а там небо видно, и я спрашиваю – а почему это так, что потолок-то дырявый? Вроде как не должен быть. А мне говорят – а вот такой дом. Значит, дед купил такой старый разрушенный дом. И жил в этом доме. Он жил до 41-го года. Бабушка умерла раньше, а отец моего отца – он был расстрелян в войну. Ну, не расстрелян, а был убит. Он был такой своенравный дед, такой хозяин. Хозяин самому себе, хозяин в своей семье, и в войну пошел в соседнюю деревню, как говорят, за какими-то мешками, ему кричали – вернись, немцы были там, наши были тут, и он не вернулся, его пристрелили просто. Ему было восемьдесят четыре года. Фотографии деда и бабушки тоже у меня есть. – вы знали о том, что хозяйство уничтожено? – Нет. – Вам это не рассказывали? – Мне никто ничего не рассказывал, это была, так сказать, тайна, покрытая мраком. То есть, никто, ни мама, ни папа, никаких звуков, вообще не было никаких разговоров. Я помню, что о том, что отец был арестован я узнала в 92-м году, когда началась реабилитация. Моя сестра, Вера, она всегда более свободна, чем я, сказала маме… Она нашла в газетах списки фамилий, и там отца, и говорит: ой, мама, что, наш отец был арестован? Вот и все мама рассказала тогда. – А в 38-м году вот его арестовали? – Он вернулся 31-го декабря. В апреле его арестовали 38-го года, и 31-го декабря под Новый год он вернулся. Я это очень хорошо помню, потому что я за неделю маме говорила, что елочку бы надо тоже купить. Она говорит – ну, если хочешь покупать, то иди вот со своей подружкой и сама покупай, на рынок. Мы пошли с подружкой покупать Я помню, как мы выбирали эти елки. Она выбрала такую всю заледенелую, я говорю – что ты такую заледенелую елку выбрала? Плохую. А я выбрала елку без льда. А когда мы принесли домой, то оказалось, что ее елочка пушистая красивая, а моя – палка. Но она была без льда. Мама говорит – какую купила, такую и поставим. И вот мы украшаем эту елку вечером, открывается дверь, входит отец. Это было 31-го декабря 38-го года. После 4 этого отец принял решение, что из Архангельска надо уезжать, потому что ну что же, конца-края нет, арестовывают, и обвинение – та же самая статья, 58-2. Он парикмахер и считалось, что он общаться может с людьми много. – А он работал в Архангельске парикмахером? – Он работал в Архангельске парикмахером. – А мама? – Мама тоже, но она работала меньше… – Тоже парикмахером? – Тоже парикмахером, да. Но она работала меньше. Больше она как-то была дома со мной и с сестрой. А отец и его старший брат, мой крестный отец, его в 38-м году арестовали вместе с моим отцом. Но отец вернулся, а он не вернулся. И потом мы через несколько лет получили извещение, что он погиб в Саратове, почему-то в больнице, от язвы желудка или что-то, то есть он исчез из поля зрения. Старший брат моего отца, Антон Максимович. И я его никогда больше не видела. – А вы знали, что он арестован, или тоже нет? – До 92-го года я ничего не знала. Ничего. То есть, не было в доме разговоров никаких, я ничего не видела, никаких документов, ничего. И только вот в 92-м году… И вот я написала в новгородскую прокуратуру и мы оттуда получили дело в отношении нашего отца, и я ходила в Большой дом, там отдельная комната и нам дали прочитать это дело. И вот я имела возможность посмотреть, в чем оно заключалось – на отца моего было написано четыре жалобы. Три от односельчан, а четвертая тоже от какого-то знакомого, и вот в этих доносах было написано, что он – враг народа, потому что он высказывает такие мысли, что до революции у крестьян было хлеб и масло, а после революции одни налоги. Поэтому он враг народа. Вот так это там написано. И таких три письма, и четвертое тоже какое-то подобное, что он враг народа, потому что он высказывается, что после революции стало жить хуже, чем жили до революции. И в 38-м году мы уехали, отец хотел поехать в теплые края, мы собирались ехать в Краснодар или куда-то туда, где потеплее. Но мы доехали до Пензы и там остановились у наших знакомых, деревенских, с которыми он вместе жил в деревне Дуброве. И те нас оставили, говорят – зачем вам ехать в какой-то Краснодар, давайте, оставайтесь здесь у нас, пока у нас поживете в этой комнате, с нами в квартире. Комната была метров пятнадцать, и нам они дали комнату метров восемь на четверых. И мы остались в этой комнате, это был 39-й год, в это время началась финская война. Отца взяли на фронт, мы никуда не едем, ничего не меняем, ничего не получаем, и мы прожили в этой комнате до того, как отец вернулся, когда закончилась война… – Мама работала? – Мама работала парикмахером. – А когда вы жили у знакомых, как у вас вообще отношения складывались? – Со знакомыми – очень хорошие отношения были, очень хорошие. Но никаких разговоров о том, что где-то кто-то арестован – я ничего этого абсолютно не слышала. То есть, я впервые узнала, что был отец арестован в 92-м году. До этого я ничего не знала. – А это что – вот так люди все помогали? – Это были люди, с которыми отец жил в деревне. Знакомые, соседи по деревне. Мой отец у них остановился для того, чтобы оглядеться и посоветоваться, что делать дальше, куда ехать дальше. А те, судя по всему, сразу в Пензу уехали, то есть сразу уехали подальше, в Пензу. И там оставались недосягаемые. – И отец вернулся с войны… – Отец вернулся с войны, снова собирались куда-то поехать, но в это время началась Отечественная война 41-го года. О войне я узнала – мы шли с отцом из кино, мы ходили с ним в кинотеатр, смотрели кинофильм «Дума про казака Галота», и он меня спрашивает – ну, что ты поняла? Я ему рассказываю, он говорит – доченька, ты все не так поняла, там не так все было. Смотрим на репродуктор, народ скопился у этого 5 репродуктора, думаем, чего это такое происходит? Мы подошли, и в это время говорят о том, что началась война. Отца взяли на фронт 3 июля, и он пробыл на фронте все четыре года, то есть он прошел до Берлина. Он служил в основном под командой Рокоссовского, и вернулся он в 43-м году 23 февраля, в праздник. Он был ранен, отец, на фронте будучи. Причем, ранен осколком мины, это была зима, на нем был тулуп, поднятый воротник, шапка-ушанка, каким-то шарфом он был завязан и он был ранен в горло. Этот осколок мимо прошел и уже был на излете, да и уже утратил свою силу и прошел через четыре слоя овчины, и застрял. То есть, вот это его спасло. Он вынул этот осколок, пришел в медсанбат, и ему дали отпуск, десять дней. Потому что у него день рождения, в это время наша армия уже наступала, уже мы подходили к границе, наша армия, и он получил отпуск десять дней. И вдруг неожиданно он приехал в Пензу. Привез нам подарки – такой маленький мешочек, в этом мешочке десять кусков мыла хозяйственного. Это была большая радость для мамы, потому что стирать было нечем, мы стирали золой какой-то там. И он пробыл с нами десять дней, пошел в ЖЭК – ну, фронтовик пришел! А в это время, поскольку мы подходили к границе там, то люди, которые были эвакуированы, например, из Молдавии, уже уезжали в свои края. И в нашем доме, где мы жили раньше, на первом этаже уезжали люди в Ужгород. И в ЖЭКе сказали, что как они уедут, то вы можете занимать их двухкомнатную квартиру. И таким образом мы спустились со своих восьми метров в эту двухкомнатную квартиру на первом этаже. Это была большая радость, потому что мы жили очень тесно. Ну, а они, это была семья, которая раньше имела большое хозяйство, в этой комнате они держали свиней, кур, и когда мы туда въехали, то вот такой слой всего там отскоблили, все отчистили. Короче говоря, в этой квартире отец прожил до своей смерти. – В Пензе? – В Пензе. Он умер в Пензе, в возрасте шестидесяти шести лет, после операции по поводу холецистита. А мама там прожила еще семь лет, и потом мы ее поменяли сюда в Ленинград, она жила в Ленинграде и умерла она… Мама 6-го года рождения, она умерла двенадцать лет назад, она пережила отца… Значит, отец умер – ему было шестьдесят шесть лет, а маме было восемьдесят шесть лет. Она его пережила на двадцать лет. – А пока отец был на фронте, вы оставались в Пензе? – Да, да, мы оставались в Пензе, в этой маленькой комнатке, потом он в феврале 43-го года пришел и нам дали эту двухкомнатную квартиру, мы переехали в эту квартиру и так мы в этой квартире и жили до конца и отец пришел уже в августе 45-го года. – А когда вы переехали в Ленинград? – Значит, окончила школу в 46-м году, и в 46-м же году я приехала в Ленинград и поступила в первый мединститут. В 46-м году. И в 52-м году я закончила институт. Значит, я в 46-м уехала из Пензы, и больше в Пензу я практически только приезжала в гости. Я закончила институт, вышла замуж, поработала немножко в Ленинградской области, а потом работала в Ленинграде, с 53-го года. – А что повлияло на выбор специальности? Почему вы в медицинский пошли? – Выбор специальности? Я вообще очень люблю природу, растения, и у меня была голубая мечта – поехать куда-то в теплые края и поступить в институт виноградарства и виноделия. У меня была голубая мечта – выращивать виноград. Не знаю, откуда это у меня взялось в голове. У меня была подружка, которая захотела поехать в Ленинград в мединститут. И говорит – мне скучно одной, давай поедем вместе. Мне одной скучно, я без тебя не поеду. Давай поедем. И я поехала сюда. У мамы было много друзей-врачей. Ну, парикмахер она была – они к ней приходили, делали прически. Мама и отец, они были лучшими мастерами в городе. Говорили: «Я причесываюсь у Максимовых». Они были тогда мастера своего дела. И у нее много было врачей знакомых. И врачи к нам приходили в дом, в гости, и все говорили – поезжай, поезжай, будь врачом. Будь терапевтом, ничего там тяжелого нет, только не отрави. А я говорю – ну, уж если в медицинский, то я буду хирургом. Ну, что ты, хирургом – это сложно, будь терапевтом, только не отрави. Больше 6 ничего от тебя не потребуется. Вот так мне говорили. Мамины подружки, доктора. И собственно, я поехала сюда, стала хирургом, и вот я работаю уже пятьдесят два года, мой стаж пятьдесят два года, тридцать один год я стояла у операционного стола, меня можно записывать в книгу Гиннеса, это редкость, чтобы женщина так…. Короче говоря, я пронесла на своих плечах самое тяжелое, что есть в медицине, то есть, я была десять лет хирургом. Это сложно, трудно, потом я была анестезиологом, а в это время как раз появился новый вид обезболивания, бронхотрахеальный наркоз, и я была по воле случая направлена в Академию на курсы, это были первые курсы, которые я закончила. То есть, я была первый анестезиолог в городе. И вот я была анестезиологом долгие годы, а потом анестезиолог-реаниматолог, когда все вместе, у нас очень тяжелая профессия, ужасающе тяжелая. Но, тем не менее, я проработала с большим энтузиазмом и большой любовью к своей работе. Творчески, я могу сказать, не просто так работала, а с любовью к своему делу. И по сей день, вот я уже старый человек, но я, пожалуй, самый активный человек на работе сейчас. – А вы сейчас где работаете? – Я сейчас работаю – Диагностический центр. И называюсь я – сосудистый хирург, я имею высшую категорию, и мы лечим заболевания артерий и вен. Делаем всякие разные блокады, лечу суставы и все прочее попутно уже. – А мама никогда не рассказывала про аресты, других людей? И не рассказывал отец про раскулачивание? – Да, никто и ничего… – А ваши взгляды как формировались? – Как формировались мои взгляды? Да, собственно говоря… Я знала, что мой дед был богатый человек. Отец говорил, что отец был крепкий человек. Что он был правильный человек, что он правильно воспитывал детей, что все дети были хорошо воспитаны. У отца его эти два брата, которые были фабриканты, родители отца там что-то рано умерли, и мой дед помогал тем получить образование. И они уехали в Петербург, и там стали заниматься, как теперь говорят, бизнесом. Но я не знаю их семей, вообще никого из их семей не знаю. Потому что я тогда была маленькая, когда один из них умер, и вот оставил моему отцу какое-то наследство. А как формировалось взгляды? Как вам сказать? Я задумалась об этом впервые в 92-м году. До этого просто у меня не было никаких мыслей, поскольку не знала семейной истории. И только тогда я стала все сопоставлять, я уже вспомнила Архангельск с другой стороны. Я стала думать, а почему мы там жили? Я помню, как мы ходили на выборы Вышинского в 37-м году. – Помните? – Помню. Мы ходили. – А при этом что-нибудь еще помните – что люди говорили? – Нет, нет. Я только помню – вот мы ходили в школу, там был какой-то буфет, я спрашивала отца – а кто такой Вышинский? Он говорит – ну, это очень большой человек. Это очень большой человек. И ничего больше. – Одобрительно он это говорил или нет? – Нет, он говорил это так с сарказмом, вот так – ну, это очень большой человек, оочень большой человек. Но я этому никак не придавала никакого значения. Что я собиралась в школу, мне до этого вообще-то дела не было. – А в доме вообще о политике говорили? – Никогда. Никогда. – Ни о Сталине, ни о… – Никогда. Ни вообще никогда никаких речей о политике, этой темы не касались вообще. – Но это же может быть косвенно, например, кто-то из знакомых вступил в партию. И отец это мог как-то откомментировать. 7 – Нет. Он никак ничего не комментировал. Он был беспартийный, мама беспартийная. Когда случилась революция, они практически имели трехклассное образование, церковно-приходской школы. То есть они были необразованными людьми. Но по своему интеллекту, я их считаю академиками, потому что они были настолько разумные в жизни, в отношении к людям, в отношении к окружающим, абсолютно беззлобные, вот они как-то всегда всем сочувствовали, готовы были помочь, выслушать. И мне отец говорил, когда я уходила в институт, уезжала, он мне так говорил – не слушай, если, например, будет кто-то советовать тебе так или иначе поступить – не слушайся подруг. Все вопросы решай сама. Причем ничего не делай сгоряча. Вот выспись, утром проснись, и на свежую голову на все посмотри со стороны. Какую роль ты во всем этом играла, в том, что могло случиться? И что ты сделала полезного, или плохого, вот в той ситуации, в какой ты оказалась. Учили всегда добру. То есть, я выросла, в семье, вопервых, где родители никогда не ссорились, я не представляю себе, чтобы родители ссорились. Я даже не мыслю себе – как это мама голос повышает, или отец… ну, просто не представляю. Мама была Мария Васильевна, отец ее звал Василек. Ну, зовет – Василек, туда, Василек, сюда. Всегда все было тихо-мирно, все спокойно. У нас хорошие друзья, к нам приходили, но разговоров о политике не было никогда, были разговоры сугубо такого, как говорят, местного значения. – А в вашем воспитании, в моральных вопросах – как это складывалось? Ведь много было людей вокруг вас – мама, папа, тети, дяди – это в чем-то различалось их влияние? – Вот для меня всегда были примером мой отец и моя мать. И по сей день я вот говорю – меня вот этому научила мама. – А вот чему мама вас научила? – Чему? Как сохранять огурцы, как варить варенье, как вести дом вообще. Мама научила меня всему. Она научила меня хозяйству, она научила меня, как готовить пищу. Причем, и отец тоже всегда говорил – никогда не сердись и ничего не делай сгоряча. А как-то они пришли и сказали, что был какой-то безумный случай, какая-то молодая мама купила платье, ребенок был дома, взял ножницы, это платье разрезал. Мама, так сказать, в большом расстройстве находясь, взяла ножницы и ножницами колотила его по рукам. Да так колотила, что потом пришлось ампутировать кисти. И отец рассказал мне случай, говорит – никогда ничего не делай сгоряча. Всегда подумай и посмотри на все со стороны. Всегда подумай. Никогда не кричи, никогда ничего не делай сплеча. Как говорит моя невестка, вот она мне иной раз так говорит – я такая вся иногда бываю нервная, я могу и накричать, я могу и оскорбить, а потом я отойду и я всех, значит, простила. И я ей сказала – Лена, только ты не делай так по отношению ко мне так. Я тебя прощу, потому что чего же сердиться на глупого человека? Но я, говорю, забыть этого никогда не забуду. Если ты меня в чем-то обидишь. Потому что… ну, не забуду. Простить я тебя прощу. Чего сердиться на человека, если он недостаточно умный? И она это тоже, между прочим, хорошо запомнила. То есть мне очень повезло, что мои малограмотные родители были потрясающе грамотными во взаимоотношениях с людьми, они были любимцами на работе до глубочайшей старости. Когда маме исполнилось восемьдесят лет, она захотела поехать в Пензу. В восемьдесят лет. Она говорит – я хочу поехать на могилу отца, и там все посмотреть, и мы поехали туда. Мы поехали в тот дом, где мы жили, остановились мы в гостинице, там жили наши родственники еще, в городе Пензе, и мама встретилась со многими, со многими. Вы бы видели, как ее лобызали, как ей были рады. Мы вошли както в одну аптеку. Аптекарша так смотрит – Мария Васильевна, да никак это вы? А где вы были, чего-то вас долго не было… Она говорит – да я восемь лет в Ленинграде живу. Мне повезло с детством – я не слышала никаких скандалов, и вот это я, собственно, проповедую в своей семье, и на работе. – А скажите, а были вот такие случаи, когда мать или отец нарушали правила какие-то, чтобы людям помочь? Было? 8 – Помочь, чтобы выручить? Нет. Нет. У них вот всегда была в основе всего честность. Отец говорил – ложись спать всегда, чтобы у тебя была чистая совесть. Тогда у тебя будет хороший сон. У меня вот, говорит, чистая совесть, я сплю хорошо. А разговор у нас такой с ним был – он очень легко засыпал. Я говорю – я не понимаю, как это так у тебя получается, что ты так быстро засыпаешь. А он говорит – а у меня чистая совесть. Я вот ложусь, и тебе это советую – никогда не делай ничего такого, чтобы ты за что-то волновалась, чтобы ты за что-то переживала. – А вас за что-нибудь наказывали? – Родители? Практически нет. Я этого не помню. Я была очень, как сказать, хорошим ребенком. Я была очень послушная, я очень хорошо и спокойно училась, не было никаких проблем со мной. Вот с Верой были проблемы. – А ее наказывали? – Ее наказывали, по всякому. – А как? – В угол ее ставили, и шлепнут иногда. Но не избивали, конечно. Она имеет совершенно другой характер. Но я так себе это объясняю, она рождена в 34-м году, когда отец вернулся вот из Соловков, где его били, где их держали на холоде, потом я узнала, что их держали в церкви, я дважды потом посетила Соловки, и прошла вот по всем этим местам. И все это посмотрела и так подумала, что отец вернулся физически и морально нездоровым человеком. После того, что он там пережил. И родилась Вера. Вера была, можно сказать, с малых лет с особенностями. Она была всегда своенравна. Такая своевольная, она плохо училась всегда. Вот я училась совершенно свободно. Для меня обучение, учение – никаких трудностей не составляло. Я помню такой случай, отец говорит – ну-ка я тебя проверю, как ты по истории знаешь. Прочитай-ка вот мне страницу по истории. Я ему прочитала. Он взял книжку, сел рядом – а теперь расскажи. Я ему рассказала слово в слово. Он говорит – да ты что, выучила наизусть, что ли? Я говорю – ничего я не учила, ты прочитал вот, или, уже не помню, я прочитала, я все запомнила. То есть со мной у них не было никаких проблем. А Вера… – Но что значит – совсем не было проблем? Ну, вам могло бы показаться, например, обидно, что отец проверяет, в то время как вы все знаете, и вы рассчитывали на большее доверие, а он вот решил проверить уроки? Ну, мало ли, какие бывают у подростков трудности? – Нет. Нет. Я им абсолютно доверяла, я их обожала, потому что я видела, что они во всех ситуациях, они всегда бывают правы. И они для меня по сей день являются примером. – А какие у вас отношения с сестрой складывались? – С сестрой у нас взаимоотношения, ну, скажем… да, нормальные абсолютно. Нормальные. – Сестру наказывали, а вы как к этому относились? – Ну, бывало, шлепнут, она всюду опаздывала, ее за это ругали, она занималась физкультурой, спортом, она там призы имела в Пензе, и там даже в городском масштабе, у нее была легкая атлетика. Но она такая была очень своенравная. А училась очень плохо, я помню, что до шестого класса она читала, заикаясь, ей было трудно, она запиналась. – Ну а когда родители ее наказывали, вы сестру защищали или считали, что правильно ее наказывают? – Я считала, что это правильно. Я в это никак даже не вмешивалась. Во-первых, это было очень кратковременно всегда, шлепнут – ты не будешь этого делать больше? Больше этого делать нельзя. – Не буду. Ну, и все вот так. И все, считали, что выполнили свой долг. – А скажите, все-таки семья жила трудно, а праздники какие-нибудь вы отмечали? Как это у вас происходило? – Праздники отмечали, приходили родственники. – А какие праздники? 9 – А все – майские, ноябрьские, Новый год, дни рождения. Ну, да, майские, ноябрьские. – А что было на этих праздниках? – Была бутылка какого вина, никто никогда не напивался, мама пекла пироги и тихая, какая-то такая спокойная, веселая, доброжелательная беседа была. Такая была очень хорошая семья. Я могу сказать, что я потрясающе в этом плане счастливый человек, потому что мне повезло с семьей невероятно. – А дети всегда за столом сидели? Вместе со взрослыми? – всегда сидели вместе. У нас был такой круглый стол и абажур оранжевый, оранжевый абажур. – А кто в гости приходил? Родные? – Родные. – А друзья? – Друзья приходили, мамины коллеги с работы. – На праздники? – На праздники. И на праздники тоже. Да, мамины друзья, врачи – это были женщины, в основном. Женщины. Но их не было много – одна-две, так они приходили на праздники, они приходили и без праздников, и сядут там, попьют чайку, поговорят о том, о сем. – А расскажите, а как дни рождения ваши отмечались? – День рождения… Я могу сказать, что почти что их я как-то не помню свои дни рождения. Не помню. Вот. Но я помню Новые года, когда дарили подарки. Вот это да. А дни рождения как-то… нет, у меня как-то ничего не связано с днями рождения, я просто я даже и не помню. Не помню. – А скажите, вы начали рассказывать, когда сказали, что родились в солнечный день, в церковный праздник. Религиозное воспитание было в семье? – Религиозное? Мама… – Вас крестили? – Крестили. – А сестру? – И сестру. Я крещеная, и она крещеная. Мама в Бога, конечно, верила. Но в церковь она стала ходить, наверное, после 90-х годов, когда уже стали пускать в церковь. А так как-то у нас икон в доме не было. Не было. Ни открыто, ни спрятано – не было. Но мама как-то говорит – ну, Господи благослови. Ну, с Богом – так она скажет. Вот, она меня никогда не крестила там, скажем, вот, с Богом, иди, такого не было. Но мы крещеные. – А бабушка? – Бабушка – мамина мать? Да. – Она ходила в церковь? – Я думаю, что да, и я даже помню, что в той в деревне, где жила мама, где рождена мама, я помню, была не церковь, но часовня. Я очень хорошо ее помню, и вот это место. В этом году я все могилы посетила, съездила на кладбище, и постояла на этом месте, где стояла часовенка, такая желтенькая, хорошенькая, вот. – А отец? – В плане религии? Я думаю, что никак. Он был как-то вот… как-то нейтрально он к этому относился. – Но ни бабушка, ни мама вас молитвам не учили? – Нет. Нет. – И вы себя как воспринимали в детстве – атеисткой? – Я даже как-то об этом не думала, но я всегда, когда спрашивают – Бог есть или нет, я всегда говорила, что я считаю, что, конечно, есть какой-то высший разум. Конечно, какой-то высший разум есть. Это уже во взрослом состоянии. – А в детстве? 10 – А в детстве такого разговора даже не было. Не было ощущения и церкви тогда не было, и разговоров на эту тему не было, и крестик я не носила, я стала носить уже во взрослом состоянии, и, наверное, стала носить, когда мне было лет пятьдесят. Мама говорит – чего ты уши для сережек себе не проколешь? Я ходила без сережек до пятидесяти лет, - а у меня и сережек нет. Она говорит – я тебе дам свои. Вот, я проколола уши, она подарила мне свои сережки. И потом она говорит – а что ты крестик не носишь? Я говорю – у меня крестика нет. Она говорит – так надо купить. Вот и я купила крестик в церкви, в церкви потом купила цепочку и хожу с крестиком. Верующая стала. – А скажите, часто вам встречались такие люди, как те, которые вас взяли в младенчестве? И как вы про них думаете? – Я про них думаю знаете как – вот когда я иду в церковь, я всегда ставлю свечку… я не могу, я сейчас даже заплачу… Я… ну, … всегда желаю добра их потомкам. – А вы знаете хоть как их звали? – Никого. – Ни имен их не знаете? – Никого. Никого. – Нет, не потомков, а самих вот этих людей? – Я не знаю даже, где мама, в какой деревне была, она пришла в Тверскую область, пришла в деревню, это было ночью, дождь, осень, и она, наверное, не знала никого. И я никого не знаю. А когда я иду в церковь, я всегда ставлю свечку, всегда… за потомков тех людей. – А еще вот были у вас такие встречи? – Вы знаете, что – мне по жизни, я так думаю, наверное, везло на людей. Может быть, это зависело даже от меня, потому что я к людям отношусь очень хорошо и на людей мне везло, у меня всегда были очень хорошие друзья, у меня всегда были очень хорошие подруги. – Ну а вот эта история в Пензе, когда мама с папой, с двумя детьми приезжают и их приглашают незнакомые, и, в общем, спасают от нищеты – это не похожая ситуация? – Да, пригласили, говорят – живите… [перерыв в записи] Вот, и потом их приютили, и говорят – зачем вы куда-то поедете, живите, найдете себе жилье, вот мы же приехали и живем, климат хороший, все хорошо, и вы тоже тут устроитесь. Ну, тут одна война, вторая война, и мы у них задержались надолго. – А вас не попрекали потом? – Нет. Кто, они? Нет. Нет, у нас были очень хорошие взаимоотношения, она – хозяйка – умерла во время войны, я помню, как мы сидели возле ее постели, делили ночь на несколько часов, со свечками, было очень страшно рядом с ней сидеть, но мы сидели. Мама там три часа сидела, я три часа сидела и так вот мы сидели, помогали мужу ее, и вот так мы жили очень дружно. – А наоборот, с какой-нибудь подлостью вы сталкивались? – С подлостью? Ну, как вам сказать… Такая открытая подлость по отношению ко мне, скажем, если на работе – то никогда не было, ко мне всегда очень хорошо относились, потому что я всегда была хорошим специалистом. Надо быть лучшим – вот так меня учили, учили, что в своем деле ты должна быть лучшей. И я стремилась учиться и училась совершенно свободно. То есть у меня не было таких как-то трудностей в этом плане, я училась свободно и с интересом. А что касается семьи… я вышла первый раз замуж и мой муж был мой первый пациент, я на нем проделала свою первую операцию. Значит, его привезли… его привели в первый мединститут заботливые родители, чтобы его прооперировал профессор, я в это время была на шестом курсе, и профессор говорит – вот оперируй ты, а будет считаться, что оперирую я. Ну, потом я его выхаживала, мы с ним познакомились, потом он мне дал какую-то книгу, я тогда жила в общежитии, пока училась в институте. Он ко мне один раз пришел, потом стал заходить чаще, пятое11 десятое. Потом я по распределению в Кириши уехала, но потом я приехала сюда на усовершенствование и мы с ним поженились. И я пришла в совершенно другую семью. В абсолютно другую семью я пришла. Вот если моя семья – родители ко всем своим родственникам очень по доброму относились, то здесь не так. Вот раньше был такой период, когда из колхозов вообще никого не выпускали, паспортов ни у кого не было, и не выпускали. Мой отец всегда принимал всех племянниц-племянников из деревень, которых всякими разными там способами выцарапывали, они приезжали в Пензу и, наверное, человек десять у нас жило в разные времена. Отец старался понимать, к чему тянет человека, и вот кого-то учиться в институт налаживал, кого-то в техникум, кого-то на работу, кого-то – на кондитерскую фабрику, кто-то стал продавцом, кто-то стал парикмахером, то есть, он каждому помогал найти дорогу в жизни. И все эти люди, все эти племянники жили у нас. И никто денег не считал, хотя жили скромно. Но ни с кого денег не взимали, а вот он всем помогал. А когда я пришла в семью мужа – это была совершенно другая семья. Абсолютно. Они ленинградцы, но, когда мы с мужем пришли … Свадьбы у меня никакой не было никогда. Мы пришли из ЗАГСа, и нас встретили отец и мать его, и сказали – ну вот, теперь вы муж и жена, живите самостоятельно, к нам ни за чем не обращайтесь, помощи от нас не ждите. Вот как нас вот встретили, - это вместо поздравления – вы теперь муж и жена, живите самостоятельно, к нам ни за чем не обращайтесь, мы вам помогать не будем, а если у вас вдруг случится, родится ребенок, то мы вам няньками не будем. Вы все делаете сами. Для меня это было очень неожиданно, такое отношение. – А кто они были по образованию? – Свекровь была секретарем у какого-то декана в Технологическом институте, а свекр имел неоконченное высшее образование и ходил на лекции в Университет, но никакого образования университетского не было. Родители мужа образования практически не имели. Она была секретарем у декана, то есть, она умела печатать на машинке и все. А он как-то рассказывал, свекр, что он ходил в Университет, что он слушал приватно лекции, но никакого образования у него университетского не было. Он работал лаборантом в Технологическом институте. Но я, поскольку была научена всему, все умела делать, то для меня вести хозяйство никакого труда не составляло. Мы жили на Московском проспекте, дом 18, а я работала в больнице 25-го октября, там мне полторы остановки пешком. Рядышком было совсем. То есть я все успевала: и хозяйство, и на работу, и дежурила, и ребенок родился, ребенка в детский садик, и все-все. Первый год, когда ребенок родился, я не работала месяцев восемь. И месяца четыре ребенок был у родителей в Пензе. Потом я его взяла к себе, маленького, двухлетнего я его отдала в детский садик, пациентка у меня такая появилась, говорит – у вас есть дети? Я говорю – двухлетний. Она говорит – я заведующая детским садом, если хотите, отдавайте его в мой садик. Вот, я двухлетнего отдала уже не в ясли, а сразу в садик, доплачивала нянькам там, всем доплачивала. Я говорю – приглядите, он еще штаны плохо снимает, чтобы он мокрым не был. То есть, я воспитывала ребенка и все успевала. – Вы жили вместе с родителями мужа? – Мы жили вместе с ними. Это вообще была большая коммунальная квартира, тринадцать съемщиков, и было там, значит, двадцать три человека. Я говорила, что у нас квартира – это как футбольная команда с запасными игроками. Они жили в квартире, в которой у них смежно-раздельная комната была. Когда-то раньше, до революции вот эта большущая квартира, тринадцатикомнатная, была их. После революции, значит, их уплотнили, и им осталось две комнаты, одна тридцать два метра, другая восемь, и смежно-раздельные они были. Значит, мы втроем – я, муж и ребенок – были в восьмиметровой, а они вдвоем жили в тридцатидвухметровой. Но я к ним никаких претензий не предъявляла, никогда с ними не ссорилась. – Но вам было неуютно? 12 – Мне было неуютно, но я это все держала в себе. Я никому ни о чем не рассказывала, если я приходила на работу – там расскажу какой-нибудь эпизод, говорят – ах, да я бы вообще… А я думаю – а я ничего не сделала, вроде как терпеливой буду и все такое. И так мы прожили вместе семнадцать лет. Семнадцать лет, сын был в восьмом классе, после этого, значит, свекр мой умер, и после этого моя свекровь, можно сказать, совершенно оборзела, то есть она, понимаете, я так сравню ее – она как лошадь, которая потеряла оглобли. Она стала метаться во все стороны, она не знала, что ей делать и стала есть поедом меня. И дело кончилось тем, что она нашла для моего мужа потом женщину и его толкала в спину, чтобы он уходил из дома. [перерыв в записи] - …прошло ровно пять дней, наверное, вот в этом какая-то необычность моей жизни – что прошло пять дней и я совершенно случайно познакомилась с человеком, который… так обложил меня красными флажками, так влюбился! Ему сорок три года, а мне сорок – влюбился человек вдруг. И потом мы с ним поженились через полтора года. Причем мой муж… он только на четвертую мою просьбу, на четвертый суд дал мне развод. Он говорит – а зачем нам с тобой разводиться? Не надо. Однажды я к нему пришла, до того я передавала повестки в суд через свекровь, а тут я к ним пришла в дом и говорю – вот тебе повестка, я от вас не уйду, сейчас мы идем в суд, вместе с тобой, потому что нам нужно развестись официально. … И мы с ним разошлись. А второй брак был очень счастливым, я прожила с ним двадцать шесть лет, и муж мой второй умер. Это было счастливейшее время – когда мы жили вместе, человек относился ко мне совершенно потрясающе, это была такая любовь… такая какая-то святая, он на меня смотрел, как на икону. Что он во мне нашел, я не знаю, но он ко мне относился вот так. Очень хорошо. И умер он от заболевания сердца, у него была мерцательная аритмия, он умер в шестьдесят шесть лет. Умер… и похоронила я его… Значит, у него было двое детей, он расстался со своей семьей еще раньше, чем встретил меня, так что я семью не разбивала. [Перерыв в записи] – Расскажите, а как вы вступали в пионеры, в комсомол? – Это было такое движение, я совершенно спокойно, я была пионеркой, у меня фотография, где я с галстуком и я в комсомол вступала тоже. – С удовольствием? – Абсолютно спокойно. То есть, вот так вот это нужно, и я вступала, вот так вот. Без особых мыслей, без рассуждений, что я делаю такое там. Надо, значит, я вступила. – А в партию? – В партию не вступала. – Но вам же предлагали? – Никто не предлагал и речи не было. Родители беспартийные, муж был беспартийный, семья мужа – все были беспартийные, и у меня даже и не было мысли, чтобы в нее вступать. Ну, просто не было такой мысли. – На работе вам не предлагали? Не было такого? – Вы знаете, вот так вот я могу сказать, что я работать всегда работала очень хорошо, в смысле, качественно. Но я никогда не выдвигалась куда-то в первые ряды. То есть я где-то все время была на подхвате, и если что-то где-то случилось, то звали всегда меня. Но я не была в передовых, никогда. Ведущей какой-то я никогда не была.. То есть, я делаю все высококачественно, все свои обязанности исполняла, но я всегда была где-то вот в хвосте. То есть, передовым человеком я никогда не была. В плане идейном. То есть, я этим просто не занималась. – А скажите, вы сталкивались на работе или когда-нибудь со стукачеством, доносами? 13 – Когда я работала в Академии, я знала, что… – В какой? – В военно-медицинской, я двадцать лет проработала в военно-медицинской Академии. Я знала, что среди военнослужащих есть люди, которые этим занимаются. Я знала. Почему? Потому что у нас там был коллектив, двадцать восемь человек. Из них двадцать пять мужчин и три женщины. Эти двадцать пять мужчин ко мне все очень хорошо относились. Все. И то один, то второй мне иногда подходят и говорят – Надежда, ну чего ты все болтаешь лишнее? Я говорю – а чего это я болтаю лишнее-то? Я не знаю. Ну, я другой раз там скажу – операцию назначили не тогда, и почему в пятницу, там в субботу-воскресенье за таким больным тяжелым должны врачи наблюдать. Чего ты все болтаешь? Я говорю – я же ничего не болтаю. Но мне мужчины говорили, что ты давай поменьше там разговаривай, свое мнение поменьше высказывай. И потом я даже знала, кто это. То есть, мне сказали, кто это. – А как его узнали? Как это? – А мне сказали. Мне просто сказали – вот тут ты при этом не особенно распространяйся. – вы чувствовали на себе или на других результаты этого стукачества, в чемнибудь? – Практически нет, практически нет. - А вы отстаивали свои права? В детстве или потом – на работе? - Ну, скажем так – у нас был такой случай, – летом все клиники уходили в отпуск, закрывались. Всех больных, которых не успевали долечить, перевозили в какую-то одну клинику, и эта клиника была дежурной. И вот однажды так случилось, что дежурная клиника это клиника Куприянова, допустим, и я там была дежурным анестезиологом, вот на это время назначена. И мне было сказано, чтобы я никуда из дома не уходила. Круглые сутки, никогда. На случай, вдруг кого-то откуда-то привезут, и вдруг меня вызовут для того, чтобы провести анестезию. Мобильных телефонов тогда не было. И я сидела дома, наверное, целый месяц. И меня ни разу не вызвали. После этого, когда сентябрь наступил, я говорю – дайте мне пару недель за свой счет отпуска. Мне говорят – а с чего это? Я – ну, я же месяц отсидела здесь, на улице было плюс тридцать, народ ездил на дачи, а я сидела дома, ждала. Мне говорят – но тебя же не вызвали? Я говорю – ну я же сидела? Мало ли, что меня не вызвали. Нет, тебе ничего не полагается. Я говорю – ну я же прошу за свой счет. Нет, тебе ничего не полагается. Я говорю – а может, мы тогда напишем в обком союза? Может, мы напишем? – Я говорила с заместителем начальника кафедры. Он говорит – пишите, чего хотите. Вот так. У нас было три анестезиолога. Они мне говорят – Надежда, ты у нас самая умная, ты и пиши. Я все написала, - задала вопрос, что если мы дежурим на дому, то какой оплате это подлежит? И эту бумагу-то я пошла и принесла заместителю начальника кафедры. Я говорю – я направляю эту бумагу-то туда, в обком профсоюза. Он говорит – да направляйте вы чего хотите, куда хотите, отстаньте от меня. А потом оттуда пришло письмо, что, действительно, обязаны нам либо оплатить, либо дать, если месяц отдежурила, то, значит, половина этого количества дней – отпуска, и не за свой счет, а вообще дать отпуск. За продежуренное на дому время. Ну и тогда начальник кафедры поднялся, конечно, он возмутился – как это посмели написать кудато?! Я говорю – мы же не за вашей спиной писали-то? Писали-то ведь в открытую? Зачем за спиной что-то делать, когда мы все это согласовали с зам. Начальника. Он все это знал. Знал? Знал. Он говорит – да я сказал ей – отстаньте вы от меня и думал, что они не напишут. Так что вот такие у нас бывали конфликты, которые разрешались. – Вы столько лет проработали в медицине, скажите, вам сильно мешало устройство ее советское? – Что касается устройства, то так, как сейчас все происходит в поликлиниках и все, что я вижу – по-моему, всем распоряжаются люди, которые совершенно некомпетентны. Например, больной, чтобы ему попасть к какому-то специалисту, он должен придти к 14 участковому доктору за направлением. К участковому доктору он должен отстоять очередь, да? Получить талон. Придти и сказать – направьте меня вот туда, в такой медицинский центр, допустим, там к профессору. А участковый в ответ – а зачем это, у нас тоже хорошо лечат. Он говорит – а я хочу туда. Нет, мы тебя туда не направим. – А вот раньше, скажем, в шестидесятые, семидесятые? – А раньше нет, как-то даже работала и работала себе. – А если вернуться к стукачеству, вот, скажем, все знали, что кто-то стучит. И как к нему относились? – Ну, дело в том, что офицерская братия, они считали, что они умнее нас. Как-то офицеры считали, что мы, вольнонаемные – это там нечто такое, простое, а у них вот лишняя извилина. А мы к ним относились тоже совершенно спокойно и говорили, что вы такие же как мы, одинаковые, и нечего тут выпендриваться. Но они знали этого человека, стукача, он, кстати, потом погиб. И мне однажды сказали – ты при этом, пожалуйста, поменьше говори. Я говорю – а чего поменьше-то? Я вообще ничего такого не говорю. Ну все равно, ты очень много болтаешь, мне говорят. – Нет, а как они сами – они с ним разговаривали? – Да, конечно. Они делали вид, что никто ничего не знает, никто ничего не ведает, и… – Ну а как вы это могли бы объяснить? Значит, двадцать четыре полноценных человека. – Да. – Офицеры. – Да. – Мужчины. И один, значит, вот этот стукач. Почему они принимали эти правила игры? – Я даже не знаю, но это, наверное, так было принято тогда, наверное. – Ну а когда вы узнали, какое у вас чувство появилось? – Я на это никак не отреагировала. Потому что я, в принципе, ничего такого ужасного и не говорила, у нас были разговоры только в отношении больных, только с точки зрения медицины. А других вопросов, собственно, не обсуждала. У них был свой клан, а вольнонаемные – они тоже сами по себе. У нас было три доктора с высшим образованием из вольнонаемных, а остальные вольнонаемные – это были медсестры, в основном, со средним образованием. И они военные иногда там запирались, у себя в кабинете, что-то там такое говорили. Но нас это совершенно не интересовало, мы к ним как-то так равнодушны были. – Но сам факт того, что в коллективе есть человек, который стучит, и при котором нельзя ничего говорить, не было ощущения гадливости какой-то? – Абсолютно никак. Абсолютно. Ну, я так думаю, что должен начальник кафедры знать, чем дышит коллектив. По идее. По идее. И я даже так думала, не знаю, конечно… но он должен знать, чем дышит коллектив. Что, о чем он думает. Наверное, думаю, так, наверное, и надо. Не знаю. Ну, вот был у нас такой человек. – А скажите, а с вами никогда не было такой истории, чтобы какой-нибудь начальник у вас пытался выяснить, что там в коллективе за настроения? – Нет. Никогда такого не было. С нами они вообще не говорили, они нас считали низшим сортом. – А на другой работе? – А здесь вообще ничего не было. –смерть Сталина вы помните? – Как же, конечно. – Расскажите, что вокруг вас происходило? – Ну, 53-й год, я в это время работала в поселке Сясьстрой, я закончила в 52-м году, а это был 53-й год. То есть, мы все, конечно, слушали радио, мы все стояли, плакали – и 15 как это теперь мы будем без Сталина? Короче говоря, мы все хором переживали. Хотя до того, когда нас направляли, скажем, в соседние деревни, сделать медицинское освидетельствование, то я была поражена, как много больных на периферии. Больных людей. И с язвенной болезнью, и вот с такой печенью, и с какими-то больными суставами – я думала, почему их никуда не отпускают на лечение, почему их никто никуда не направляет – вот это мне как-то показалось странным. Но тогда был период, когда из совхозов, колхозов никого никуда вообще не отпускали. Ни на лечение, никуда. Вот ты работаешь – и работай. – И как вы к этому отнеслись? – Я была удивлена. Думаю, как же это так получается, что вот рядом все-таки какая-то больница, почему людей не направляют – непонятно. Почему бы их не полечить? Хотя, с другой стороны, вот когда я работала в Сясьстрое, то я работала еще и на здравпункте. И там было освидетельствование рабочих, и там была диспансеризация, и там мы кого-то рекомендовали направить на курорт, кому-то изменить условия для работы, то есть, вот это в поселке было. А на периферии, в деревнях… Я так их даже сравнивала, думала – как селениты, как вот эти подземные жители, на Луне какой живут. – А скажите, 20-й съезд, его решения, разоблачения – какое впечатление он на вас произвел? – Абсолютно никакого. Абсолютно. Я даже как-то в это и не вникала, но я так подумала, что надо ли вот это широко все рассказывать, и всю эту подноготную, не лучше ли это все просто тихо исправлять? А надо ли вот так вот хаять предыдущего человека? Мне казалось, что лучше, чтобы исправляли все, чем вот так на весь белый свет говорить. Так мне казалось. – А для вас было это неожиданным, новым – вот то, что вы узнали? То, что рассказали на съезде? – Да, это было новое, да, конечно, мы не думали, что там что-то такое происходит, хотя когда говорили, что Сталин читает пятьсот страниц в день, что он непрерывно думает о нас всех, в смысле, о народе, я, конечно, думала, что это маловероятно. Потому что казалось, что человек не может прочитать пятьсот страниц. Ну, всегда, думаю, что вокруг человека существует какое-то окружение, оно также, которое его поддерживает. – А ввод войск… в Чехословакию – вы это как-нибудь заметили? – Сказать по правде, я на это никак не реагировала, но я думала – чего мы лезем? Ну, тоже самое и про Кубу, вот я думала – а чего это мы туда-то? И чего это мы во все стороны-то лезем? У нас у самих-то много дел, и у нас у самих-то много работы, и недоработано много, и почему так это сильно обо всех беспокоимся? Но это меня в принципе никак не волновало. Потому что у меня никто никуда не был направлен, вот, единственное, что я боялась, что у меня сына направят в Афганистан, но это не случилось – Не направили? – А у меня сын погиб. Сын у меня умер, умер двадцати восьми лет. Он закончил здесь училище ленинградское высшее, военное, его направили в Москву, он там служил, служил очень хорошо. Потом надо было кого-то направить в Азербайджан, решили направить моего сына, раз он одинокий. Что из Москвы одинокого проще направить. Направили туда сына. А там была какая-то спецстройка… – А куда направили? – Куркашан – это в Азербайджане. Направили туда, и там было спецстроительство и он там заболел, в общем-то, лучевой болезнью. Приехал он сюда, лежал, у него был лейкоз, он четыре года болел, и в двадцать восемь лет умер. А я боялась Афганистана… И потом, когда умер сын, у меня пять лет вылетели из жизни просто. Я внешне общалась с людьми, улыбалась, я работала, все делала, а внутри у меня была… пустота. Ну, пусто было все внутри, и я ко всему была безразлична совершенно. А потом я стала так себя уговаривать: думаю, может быть, Господь Бог его отвел от каких-то более тяжких испытаний? Так это я сама себя уговаривала. Потому что я видела раненых, у которых 16 отрезаны две ноги, видела раненых, у которых две ноги и две руки отрезаны. Раненых из Афганистана. Их привозили к нам в Академию. – У вас не было какого-то ощущения, что его смерть – не несчастный случай, а что это просто о людях не позаботились? Что это можно было предотвратить? – Ну, я по-разному думала, конечно. Я по-разному думала. Но я не знала подробностей. О том, что в армии неладно, я знала, потому что у меня были подруги, которые отправили своих сыновей в армии, двоих, а получили два трупа. Одного застрелили, а другой застрелился сам. – В Афганистане? – Нет, нет, в армии. Просто в армии. И я знала, что в армии в общем-то неладно. Сына, когда он приезжал, и я ему писала письма, такие длинные, на восьми страницах, и он мне так же отвечал. И когда он приезжал, я спрашивала – как у вас жизнь, как вы живете, как ты относишься к солдатам? Но дело-то в том, что я и сына-то воспитала так, чтобы честно ко всем относиться, чтобы уважать в человеке человека. А потом я думаю – как это может быть, русский парень – чтобы он бил русского парня? В армии истязают друг друга, что это такое? Думаю, куда смотрят офицеры, и неужели нельзя навести в этом порядок? Вот это мне очень странно кажется. - Почему он это облучение получил? Это почему так случилось – по какому-то разгильдяйству начальства? –Я не знаю подробностей. Не знаю. – И он не считал, что в этом несчастье кто-то виноват? – Нет, он считал, что случилось вот так вот… Случилось вот так. А потом, когда он уже умирал, он тогда говорил так – мама, ну разве я сделал кому-нибудь что-нибудь плохое, почему я так болею? Я ему – ты поправишься. Я его всегда убеждала, что он поправится. – А он верил? – Он верил. Он верил. А я знала с самого начала. Он в это время дружил с одной женщиной, девушкой, скажем так, потом они поженились, когда он уже был болен. Он говорил – мы поженимся, потому что ко всем приходят жены, а я без жены. Она знала. Знала, что он болеет. Они расписались… – Невестка знала. Она знала, что он болен, да. Она знала. …. Они так говорят – мы хотим завести ребенка. Я ему говорю – Вадим, ну посуди сам – ты болен тяжело. У тебя лечение тяжелое. Он получал химиотерапию – и вот это тяжелое лечение. И вдруг родится больной ребенок. А ты знаешь, что такое – воспитывать матери больного ребенка? Вообще, воспитывать больного ребенка. Это крест, крест, хуже которого невозможно ничего придумать. Ребенка приятно воспитывать здорового. А если ребенок болен – это не приведи Господь. Я говорю – вы немножко воздержитесь, а вот когда тебе будет получше, а тебе будет получше, то тогда вы заведете ребенка. То есть я все время поддерживала в нем веру в выздоровление. А с невесткой у меня был такой разговор. С невесткой я разговаривала без него. Я ей сказала – Лена, вам не надо иметь ребенка, потому что неизвестно, какой ребенок родится. Если ты очень хочешь ребенка, то этот разговор будет между нами. Найди мужчину. И заимей этого ребенка. Найди мужчину, чтобы он был здоров. Чтобы у него была хорошая родословная, чтобы это был не дурак, не пьяница, заведи этого ребенка. И изобрази, что этот ребенок от моего сына. Изобрази. И тогда этот ребенок будет законнорожденный, он будет получать пенсию, до совершеннолетия. Но она сказала – нет, пока он жив, я никогда… пока сын ваш жив, я никогда ему не изменю. Я говорю – ну, значит, это между нами только был разговор. А потом, когда он умер, она все-таки вышла замуж и родила ребенка. 17