Сборник Клуба любителей аудиокниг

advertisement

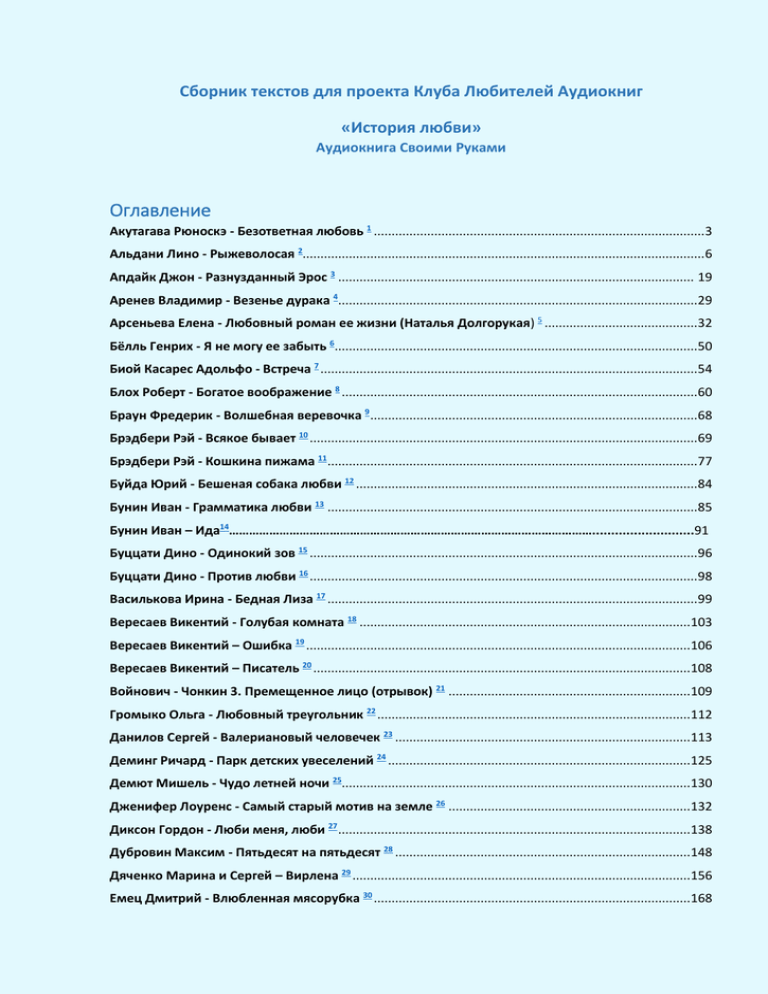

Сборник текстов для проекта Клуба Любителей Аудиокниг

«История любви»

Аудиокнига Своими Руками

Оглавление

Акутагава Рюноскэ - Безответная любовь 1 ............................................................................................. 3

Альдани Лино - Рыжеволосая 2................................................................................................................. 6

Апдайк Джон - Разнузданный Эрос 3 .................................................................................................... 19

Аренев Владимир - Везенье дурака 4.....................................................................................................29

Арсеньева Елена - Любовный роман ее жизни (Наталья Долгорукая) 5 ...........................................32

Бёлль Генрих - Я не могу ее забыть 6......................................................................................................50

Биой Касарес Адольфо - Встреча 7 ..........................................................................................................54

Блох Роберт - Богатое воображение 8 ....................................................................................................60

Браун Фредерик - Волшебная веревочка 9 ............................................................................................68

Брэдбери Рэй - Всякое бывает 10 .............................................................................................................69

Брэдбери Рэй - Кошкина пижама 11........................................................................................................77

Буйда Юрий - Бешеная собака любви 12 ................................................................................................84

Бунин Иван - Грамматика любви 13 ........................................................................................................85

Бунин Иван – Ида14………………………………………………………………………………………………...........................91

Буццати Дино - Одинокий зов 15 .............................................................................................................96

Буццати Дино - Против любви 16 .............................................................................................................98

Василькова Ирина - Бедная Лиза 17 ........................................................................................................99

Вересаев Викентий - Голубая комната 18 .............................................................................................103

Вересаев Викентий – Ошибка 19 ............................................................................................................106

Вересаев Викентий – Писатель 20 ..........................................................................................................108

Войнович - Чонкин 3. Премещенное лицо (отрывок) 21 ....................................................................109

Громыко Ольга - Любовный треугольник 22 ........................................................................................112

Данилов Сергей - Валериановый человечек 23 ...................................................................................113

Деминг Ричард - Парк детских увеселений 24 .....................................................................................125

Демют Мишель - Чудо летней ночи 25..................................................................................................130

Дженифер Лоуренс - Самый старый мотив на земле 26 ....................................................................132

Диксон Гордон - Люби меня, люби 27 ...................................................................................................138

Дубровин Максим - Пятьдесят на пятьдесят 28 ...................................................................................148

Дяченко Марина и Сергей – Вирлена 29 ...............................................................................................156

Емец Дмитрий - Влюбленная мясорубка 30 .........................................................................................168

Емец Дмитрий - Невеста графа 31..........................................................................................................172

Искандер Фазиль - Влюбленная парочка (Козы и Шекспир) 32.........................................................174

Каганов Леонид - Любовь Джонни Кима 33 .........................................................................................179

Катаев Валентин - Уже написан Вертер (отрывок) 34 ..........................................................................190

Кинг Стивен - Человек, который любил цветы 35 ................................................................................193

Киплинг Редьярд – Бими 36 ....................................................................................................................198

Кристи Агата - Любовные перипетии 37 ................................................................................................202

Ле Гуин Урсула - Апрель в Париже 38....................................................................................................221

Лейбер Фриц - Порядочная девушка и пять ее мужей 39 ..................................................................232

Лилэн - Нас свела зима 40 .......................................................................................................................246

Миллер Генри - Первая любовь 41 ........................................................................................................256

Мисима Юкио - Джунгли чувственности 42 ..........................................................................................258

Никольская Ева, Зимняя Кристина - Белая ворона 43 .........................................................................267

Нэш Огден - Мужьям – по секрету 44 ....................................................................................................278

Нэш Огден - То, что знает почти каждая женщина, а если не знает, то скоро узнает 45 ................279

Пелевин Виктор – Ника 46.......................................................................................................................279

Пру Энни - Горбатая гора 47 ....................................................................................................................287

Райхер Виктория - Букет невесты (отрывок) 48 ....................................................................................312

Резник Майк - Влюбленная метла 49 ....................................................................................................316

Ритчи Джек - Ланч со смаком 50 ............................................................................................................328

Роллинс Джеймс - Влюбленный Ковальски 51 ....................................................................................331

Рудазов Александр - Мой герой 52 ........................................................................................................350

Сахновский Игорь - Быть может 53 ........................................................................................................354

Сахновский Игорь - Нелегальный рассказ о любви 54 ........................................................................357

Сахновский Игорь - Непорочное зачатие 55 .........................................................................................364

Силверберг Роберт - Влюбленный Измаил56.......................................................................................368

Соллогуб Владимир – Метель 57 ...........................................................................................................379

Стаут Рекс - Гидра семиглавая 58 ...........................................................................................................389

Стаут Рекс - Еще одна маленькая любовная история 59 .....................................................................398

Стаут Рекс - Проклятая эмансипация 60 ................................................................................................410

Стаут Рекс – Санетомо 61 .........................................................................................................................415

Тенн Уильям - Она гуляет только по ночам 62 .....................................................................................424

Тенн Уильям - Чисто человеческая точка зрения63.............................................................................429

Тертлдав Гарри - Женщина, которая брала уроки 64 ..........................................................................433

Трускиновская Далия - Жертва страсти 65 ............................................................................................437

Трускиновская Далия - Сказка о кобыле 66 ..........................................................................................442

Уиндем Джон - Дела сердечные 67 .......................................................................................................443

Уласевич Светлана - Древняя история 68 ..............................................................................................450

Уласевич Светлана - Не шутите с судьбой! 69.......................................................................................454

Уласевич Светлана - Страшная жизненная история Ричарда и Фёклы 70 ........................................458

Успенский Михаил - Любовный напиток 71 .........................................................................................462

Уэбб Рон - Девушка с глазами цвета виски 72 ......................................................................................464

Уэстлейк Дональд - Девушка из моих грез 73 ......................................................................................470

Чарская Лидия - Кис-кис 74 .....................................................................................................................475

Чекмаев Сергей – Нетерпеливые 75 ......................................................................................................487

Чендлер Бертрам - Половина пары 76 ..................................................................................................500

Шекли Роберт - Язык любви 77 ..............................................................................................................504

Шмитт Эрик-Эмманюэль - Босоногая принцесса 78 ............................................................................513

Шрайер Вольфганг - Детектор любви 79 ...............................................................................................519

Эме Марсель – Помолвка 80...................................................................................................................523

Янг Роберт - Девушка-одуванчик 81 ......................................................................................................531

Янссон Туве - Любовная история 82 .......................................................................................................541

Акутагава Рюноскэ - Безответная любовь

(~14 мин.. соврем. проза

Красивая и грустная история о безответной любви. Не каждому суждена встреча со "Счастливым

драконом")

(Перевод В. Гривнина).

Этот рассказ я услышал от своего близкого университетского товарища, с которым встретился

однажды летом в поезде Токио Иокохама.

История, которую я хочу рассказать, относится к тому времени, когда я по делам фирмы ездил в И.

Однажды меня пригласили там на прием. В ресторане, где он был устроен, в нише кабинета,

висела литография генерала Ноги дело ведь происходило в И., - а перед ней стояла ваза с

пионами. С вечера лил дождь, посетителей было мало, и я получил большее удовольствие, чем

ожидал. На втором этаже тоже как будто шел прием, но, к счастью, не особенно шумный, как это

бывает обычно. И вдруг, представь себе, среди гейш…

Ты, наверное, её тоже знаешь. В числе официанток, куда в свое время мы частенько ходили

выпить, была О-Току. Такая забавная девица с приплюснутым носом и низком лбом. И вот,

представляешь, вдруг входит она. В костюме гейши, с бутылочкой сакэ в руках, подчеркнуто

серьезная, как и остальные её подруги. Я было подумал, что обознался, но когда она ко мне

подошла, убедился, что это О-Току. Ещё с тех времен у неё сохранилась привычка во время

разговора вздергивать подбородок. Я остро ощутил, как быстротечна жизнь. Ты ведь помнишь в

неё в те годы был безнадежно влюблен Симура.

Теперь генерал Симура, а то время он покупал в баре Аокидо бутылочку мятного ликера и угощал

О-Току с величайшей серьезностью: «Выпей, очень сладко». И ликер был приторным, и сам

Симура тоже.

И вот эта самая О-Току служит теперь в таком месте. «Каково было бы находящемуся в Чикаго

Симуре узнать об этом», - подумал я и уже хотел было заговорить с ней, но постеснялся… Ведь это

была О-Току. Значит, нужно было говорить о том времени, когда она служила на Нихонбаси.

Но неожиданно О-Току сама ко мне обратилась:

- Как давно я вас не встречала. В последний раз мы виделись, когда я служила в U. Вы совсем не

изменились. Она сказала мне что-то в этом роде. Ну и девица эта О-Току, день только начался, а

она уже навеселе.

Хотя она и была навеселе, но мы так давно н виделись, да и тема была Симура, и мы болтали без

умолку. Но тут остальная компания подняла страшный шум, делая вид, будто ревнует меня, а

устроитель приема заявил, что не даст мне уйти, пока я во всем не признаюсь, - в общем, все это

было не очень приятно. Рассказывая им историю с мятным ликером Симуры, я сморозил ужасную

глупость: «Мой близкий друг увивался за ней, а она его коленкой под зад». Устроитель приема

был человек почтенного возраста, к тому же привел меня на прием родной дядя.

Правда, «коленкой под зад» вырвалось у меня как-то не произвольно, и остальные гейши

принялись дружно поддразнивать О-Току.

Но О-Току не признавала Счастливого дракона… Встретиться со Счастливым драконом, видимо,

великое счастье. В комментарии к «Восьми псам» есть такое место: «Счастливым драконом

называют счастье, ниспосланное человеку свыше». Странно только, что в большинстве случаев

Счастливый дракон не приходит к человеку без страданий с его стороны. Впрочем, об этом можно

было и умолчать… Но то, что О-Току не признавала Счастливого дракона, было в общем-то вполне

логично. «Если Симура-сан, как вы говорите, был безнадежно влюблен в меня, это вовсе не

значило, что и я должна была безнадежно влюблена в него».

И еще она говорила: «Случись это так, я сама чувствовала бы себя гораздо счастливее в те годы».

Это называют грустью безответной любви. Наверно, поэтому О-Току и захотелось рассказать, что с

ней произошло. И она поведала мне историю своей странной любви. Её я и хочу рассказать. Хотя,

как всякая любовная история, она не так уж интересна.

Удивительно, правда? Нет более скучного занятия, чем выслушивать пересказы снов или

любовных похождений.

(Я ответил на это: «Просто потому, что такая история не может быть интересна никому, кроме тех,

кто замешан в ней». «Верно, даже в романе и то трудно рассказать о снах или любовных

похождениях». «Скорее всего потому, что сон относиться к области чувств. Среди снов, описанных

в романах, нет ни одного, который был бы похож на настоящий». «А любовных романов, которые

можно было бы назвать выдающимися произведениями, сколько угодно, ты этого не можешь

отрицать». «Но среди них не менее легко можно вспомнить великое множество дурацких

творений, которые не останутся в памяти людей».)

В общем, если ты представляешь себе, что за историю услышишь от меня, я могу спокойно

продолжать. Из всех дурацких творений, какие только можно вообразить, она самая дурацкая. ОТоку назвала бы её «История моей безответной любви».

Слушая, что я рассказываю, имей это в виду.

Человек, в которого безнадежно влюбилась О-Току, был актером. О-Току пристрастилась к театру,

ещё когда жила с родителями на улице Таварамати, и все время бегала на представления в парк

Асакуса, недалеко от дома. Ты, вероятно, думаешь, что это был какой-нибудь актеришка на

выходных ролях в театре «Миятодза» или «Токивадза». Ничего подобного. Прежде всего ты

ошибаешься, если полагаешь, что он японец. Представляешь, европеец. На амплуа комических

злодеев.

К этому ещё нужно добавить, что О-Току не знала ни имени его, ни адреса. И уж конечно, не

знала, холост он или женат. Странно все это, правда? Безответная любовь всегда абсурдна.

Посещая театр «Вакатакэ», мы могли не знать названия пьесы и имени актера, исполнявшего

главную роль, но уж то, что он японец, что его сценическое имя Сёгику это-то уж нам доподлинно

было известно. Я насмешливо сказал об этом О-Току, но она ответила вполне серьезно:

«Понимаете, я очень хотела узнать. Но не удалось, ничего не поделаешь. Я встречала его только

на полотне».

На полотне странно. Если бы она сказала на простыне, я бы еще понял. Я стал её расспрашивать и

так и сяк и наконец выяснил, что человек, в которого она влюблена, комик, снимающийся в

западном кино. Тут уж я окончательно был сбит с толку. Действительно на полотне.

Может быть, слова О-Току покажутся кому-то плохим каламбуром. И кто-то, не исключено, даже

скажет: «Да она просто насмешничает». Ведь их портового города, так что остра на язык. Но помоему, О-Току говорила чистую правду. Во всяком случае, глаза у неё были абсолютно

правдивыми.

«Я готова была хоть каждый день бегать в кино, но на это не хватило бы никаких денег. Поэтому

ходила все раз в неделю. Но это ладно, самое потрясающее дальше. Однажды я долго

выпрашивала у мамы деньги, а когда наконец выпросила и прибежала в кино, там было уже

полно народу и оставались только крайние места. Оттуда лицо его на экране казалось мне какимто сплющенным. И так грустно мне стало, так грустно». Она говорила и плакала, прикрыв лицо

фартуком. Ей было грустно оттого, что лицо любимого человека на экране было искажено. Я

искренне ей посочувствовал.

«Я видела его раз двенадцать-тринадцать в разных ролях. Длинное худое лицо, усики. Обычно он

носил строгий черный костюм, вот как у вас». На мне была визитка. «И он был похож на меня?» спросил я. «Гораздо лучше, - с вызовом ответила она, - гораздо лучше». Не слишком ли это было

жестко? «Ты говоришь, что встречалась с ним только на полотне. Я мог бы тебя понять, если бы ты

видела его во плоти и крови, если бы он мог с тобой разговаривать, взглядом выражать свои

чувства а тут просто изображение. Да еще на экране». Она была бессильна отдаться этому

человеку, даже если бы и хотела. «Говорят: «желанный»… Но если нежеланный, ни за что не

притворишься, что желанный. Возьмите хоть Симуру-сан он часто угощал меня зеленым вином.

Но я все равно не могла притворяться, будто он желанный. Судьба от нее никуда не уйдешь». Она

говорила вполне разумно. Её слова поразили и в то же время тронули меня. «Потом, когда я стала

гейшей, гост часто водили меня в кино, но, знаю почему, этот человек совсем перестал появляться

в фильмах. Сколько я ни ходила в кино, там показывали одну чепуху вроде «Вожделенных денег»,

«Зигомара», даже смотреть не хотелось. В конце концов я совсем перестала ходить в кино чего

зря ходить. Понимаете…».

В этой компании О-Току не с кем было поговорить, и, понимая это, она буквально вцепилась в

меня и говорила, говорила. Чуть не плача.

«Через много лет, уже после того, как я переехала сюда, я пошла однажды вечером в кино и вдруг

снова увидела его на экране. В каком-то городе на Западе. Там была мощенная булыжником

площадь, посреди площади какие-то деревья, похожие на китайские зонтики. А по обеим

сторонам гостиницы. Только, может быть, потому, что фильм был старый, все выглядело

коричневато-тусклым, точно дело происходило пол вечер, дома и деревья странно подрагивали

грустная картина. И вдруг, представляете, с маленькой собачкой, дымя сигаретой, появляется он.

В своем черном костюме, с тростью ну нисколько не изменился с тех пор, как я видела его в

детстве…»

Через десять лет она снова встретилась с любимым человеком. Тот не изменился, потому что это

был старый фильм, а она, О-Току, поверила в Счастливого дракона. Мне было невыразимо жаль

её.

«Около деревьев он останавливается, поворачивается ко мне и снимая шляпу, смеется. Скажите,

разве нельзя было подумать, будто он здоровается со мной? Знай я его имя, обязательно

окликнула бы…»

Попробовала бы окликнуть. Приняли бы за сумасшедшую. С тех пор как стоит город И., не было

ещё гейши, безнадежно влюбленной в кинофильмы. «Потом вдруг появляется маленькая

женщина и набрасывается на него. Чтец-сопроводитель пояснил, что это его любовница. Она уже

немолодая, да ещё на голове у нее огромная шляпа с перьями до чего мерзко она выглядела».

О-Току ревновала. Опять-таки к изображению на экране.

(Поезд подошел к Синагава. Мне нужно было сходить на Симбаси. Мой товарищ знал это и, боясь,

что ему не удастся закончить историю, торопливо продолжал, время от времени поглядывая в

окно.)

В фильме происходило ещё множество событий, и кончался он, кажется, тем, что мужчина

попадает в полицию. О-Току подробно рассказала мне, за что его арестовали, но я, к сожалению,

не помню.

«На него налетели, в момент скрутили. Нет, это было уже не на той улице. В каком-то баре. Там

стояли в ряд бутылки вина, а в углу висела клетка с попугаем. Видимо, уже наступила ночь, все

было в синей дымке. И в этой синеве, в этой синеве я увидела плачущее лицо того человека. Если

бы вы увидели, вам тоже стало бы безумно жаль его. В глазах слезы, рот приоткрыт…»

Потом раздался свисток фильм окончился. Осталось только белое полотно. И тут О-Току

произнесла замечательную фразу: «Все ушло. Ушло и превратилось в дым. И ничего не осталось».

В её слезах не было притворства. Не исключено, что история её безнадежной любви к

изображению на экране выдумка, а на самом деле она безответно любила кого-нибудь из нас.

(Наш поезд в это время, уже в сумерках, подошел к станции Симбаси.)

Альдани Лино - Рыжеволосая

(~38 мин., фантаст. рассказ

"Пятнадцать дней, полных любви, провел доктор Андре Клеман с Вееной, прекрасной

рыжеволосой девушкой. Ночью, во время бури, при свете молнии Андре увидел, что рядом с ним

лежит не красавица, а безобразное чудовище. Это длилось несколько мгновений и показалось

ему кошмарным сном. Но наутро Веена исчезла." © Nina)

(пер. Вершинин)

Больше всего его раздражали усы, тонкие, иссиня-черные и напомаженные.

Андре Клеман еще раз взглянул на своего собеседника. Тут не могло быть сомнений: весь облик

этого человека выдавал в нем частного детектива добрых старых времен. Но, может, это

сплошное притворство, не что иное, как попытка пустить пыль в глаза?

Человек с усиками пальцами левой руки постукивал по краешку пепельницы. Правую руку он так

и не вынул из кармана, и она слегка шевелилась — вероятно, господин частный детектив тихонько

почесывал ногу.

Андре обратил внимание на обтрепанные манжеты его рубашки, не слишком чистые ногти,

подушечки пальцев, желтые от никотина.

«Значит, — подумал он, — этот человек не курит трубки и хоть этим отличается от привычного

стереотипа».

— Случай крайне сложный, — сказал детектив, внезапно перестав стучать по пепельнице.

— Да, очень сложный, — подтвердил Андре.

Он вдруг понял, что лучше бы ему оставаться дома. Пришедшая в голову в минуту крайнего

отчаяния мысль обратиться за помощью к частному сыщику оказалась не из самых удачных.

— Но, — продолжал детектив, — Жюль Лафорг никогда не складывает оружия заранее. Вы,

вероятно, заметили, что на дверях моего кабинета написано «Рысий глаз», и это полностью

соответствует действительности.

Сказано это было таким самонадеянным тоном, что Андре стало совсем невмоготу. И он, злясь на

самого себя, спросил робким, почти умоляющим голосом:

— Что же можно предпринять, господин Лафорг?

Детектив стукнул кулаком по столу.

— Куда вы торопитесь, молодой человек? — спросил он сердито.

Он открыл ящик письменного стола и вынул чистый бланк.

— Порядок, прежде всего порядок.

Он отвинтил колпачок самопишущей ручки.

— Имя, фамилия?

У Андре появилось сильнейшее желание встать и уйти.

— Андре Клеман, — буркнул он.

— Возраст?

— Тридцать два года.

— Профессия?

— Врач.

— У вас свой кабинет или вы работаете в больнице?

— Работаю в Биологическом центре.

— Женаты?

— Нет. Послушайте, какое это имеет значение? Я пришел, чтобы…

— Господин Клеман, — прервал его Лафорг, — заполнение бланка предписано законом. Поэтому

прошу вас отнестись к этому с должным пониманием. Где вы проживаете?

— Шато Борегар, Сент-Жюльен.

— Чудесное местечко, Сент-Жюльен. Прошлым летом я провел там неделю отпуска.

— Вот как? Приятно слышать! — воскликнул Андре, стараясь изобразить на своем лице живой

интерес.

— Вернее, это был не отпуск, а служебная поездка. Но мне она показалась отдыхом. Один

ревнивец поручил мне проследить за своей красавицей женой, которая на курорте имела

обыкновение заводить романы.

Андре нахмурился. «Сейчас этот индюк доверительно поделится со мной, что она и с ним завела

роман», — подумал он. Но Лафорг больше не возвращался к этому эпизоду. Он протянул Андре

ручку и пододвинул к нему бланк со словами:

— Прошу вас, распишитесь вот здесь, внизу… Требуется также внести аванс в размере двадцати

пяти тысяч франков.

Сумма была достаточно высокой, но Андре молча выложил деньги.

— Итак, — задумчиво сказал Лафорг, кладя бланк в ящик стола. — Итак, нам предстоит отыскать

классическую иглу в классическом стоге сена.

— Да, но прошу вас помнить: у Веены рыжие волосы, а это, полагаю, облегчит вашу задачу.

— Согласен. И все-таки найти ее будет весьма непросто. Видите ли, в какой-то мере сообщаемые

вами подробности могут даже нам помешать, направить на ложный след. Ведь сейчас у каждой

пятой женщины рыжие волосы. Не спорю, чаще всего они крашеные, но в том-то и заключается

вся сложность: женщине ничего не стоит изменить цвет волос. Интересующая вас дама за это

время вполне могла побывать у парикмахера. Какой-нибудь час — и от ее рыжих волос не

осталось и помина. Теперь волосы у нее могут быть зеленого цвета либо даже седые.

— У Веены веснушки на лице и на плечах, она неподдельно рыжая.

Лафор открыл блокнот и записал: «Веснушки».

— Настоящая рыжая, не так ли?

— Вот именно.

— Вы в этом совершенно уверены, доктор?

Андре негодующе фыркнул.

— Послушайте, господин «Рысий глаз». Я провел с Вееной пятнадцать дней и ночей. Не думаю,

чтобы она стала рисовать веснушки не только на щеках, но и на теле.

Лафорг кашлянул.

— Прекрасно вас понимаю, доктор. Но поймите и вы — я отнюдь не стремлюсь удовлетворить

нездоровое любопытство. Своими вопросами я преследую одну-единственную цель —

наилучшим образом помочь клиенту. В такого рода расследованиях предварительные данные

крайне важны.

Он полистал блокнот, после чего с важным видом произнес:

— Итак, попробуем подвести итог. Впервые вы встретились с рыжеволосой незнакомкой на пляже

в Сеит-Жюльене восемнадцать дней назад, верно?

Андре устало кивнул.

— Будьте любезны, напомните мне подробности вашей первой встречи.

— Но я уже все рассказал! — взорвался Андре. — И вообще, какой смысл в этих несущественных

подробностях?!

— Они весьма существенны, друг мой. Прошу вас, расскажите с предельной точностью, как все

произошло.

— Ну, хорошо, — нехотя согласился Андре. — Я лежал на пляже, загорал. Время близилось к

полудню.

— На пляже было много отдыхающих?

— Человек десять — пятнадцать. Но они находились сравнительно далеко от меня. Вы ведь

бывали в Сент-Жюльене? Места там красивые, но гостиниц и пансионатов маловато. Итак, я лежал

почти у самого берега и грелся на солнце. Внезапно меня словно что-то толкнуло: я открыл глаза и

увидел ее.

— Вашу рыжеволосую красавицу?

— Да. Веена в открытом купальном костюме-бикини стояла рядом и пристально смотрела на

меня.

— Как именно она на вас смотрела?

— Что тут объяснять! Я же сказал — пристально. Может быть, она смотрела на меня довольно

долго, кто знает? Ведь я лежал с закрытыми глазами.

— Поймите меня правильно, доктор Клеман. Поверьте, мой вопрос закономерен. Конечно, про

Сент-Жюльен не скажешь, что это модный курорт, но, увы, авантюристки встречаются где угодно.

Андре побагровел.

— Веена не авантюристка! Уж я — то знаю. Мы провели вместе пятнадцать дней, и ни разу…

Словом, я бы это заметил. Вы забываете, что, хотя Веена и исчезла, в моем доме не пропало ни

одной вещи, ни единой булавки.

— Ну, стоит ли так волноваться! Я высказал лишь предположение. В нашей работе подчас

приходится прибегать к самым фантастическим домыслам. Успокойтесь, доктор, я вам верю, ведь

одно кольцо с бриллиантом на вашем мизинце стоит уйму денег. А оно, как я вижу, в целости и

сохранности. — И Жюль Лафорг широко улыбнулся. — Но вернемся к вашей первой встрече. Что

же произошло потом?

Андре полез в карман за сигаретами. Лафорг протянул ему свою пачку.

— Вы хотите сказать — сразу же? Да ничего особенного. Едва Веена заметила, что я открыл глаза и

в некотором смущении взглянул на нее, как она отошла, но недалеко, и присела на скалу, метрах

в десяти от меня.

— Стандартная тактика. Ручаюсь, что она не удостоила вас больше ни единым взглядом.

— Напротив, она поминутно оборачивалась и смотрела на меня. Тогда я встал, спустился к самой

воде и поплыл. Обычно не в моих правилах отказываться от любовных приключений. Но когда

такая красивая женщина не спускает с тебя глаз… Словом, где-то внутри меня прозвучал

тревожный звонок. «Лучше держаться от нее подальше», — решил я.

— Вот оно что. Ну, а как дальше развивались события?

Андре пододвинул пепельницу поближе и раздавил недокуренную сигарету.

— Я доплыл до плотика и огляделся. Кругом ни души. Я наслаждался блаженным одиночеством и

красотой моря, как вдруг из воды, неподалеку от плотика, вынырнула моя незнакомка. «Привет»,

— сказала она. Потом легко, без малейших усилий взобралась на доски. Мы с час молча лежали

рядом, глядя в небо.

— А затем?

— Затем вплавь вернулись на берег. На пляже она взяла меня за руку и повела к поросшему

кустарником холмику. Там лежала ее одежда. Моя машина стояла метрах в ста от дороги. Я

оделся, сел в машину и принялся ждать девушку.

Лафорг снова раскрыл блокнот.

— Опишите, в какой она была одежде.

— Веена? Она была одета очень просто: черные бархатные брюки, серебристые сандалии и

зеленая кофточка с блестками. Да, еще у нее была сумочка на длинном ремне с медной пряжкой.

Записывая, Лафорг поинтересовался:

— Вы куда-нибудь ее отвезли?

— Мы пообедали в прибрежном ресторанчике на открытом воздухе.

— Разрешите узнать, о чем вы говорили.

Андре поморщился, как бы желая сказать, что не помнит и вообще не понимает, какое это имеет

значение.

— Так, о всяких пустяках. Она сказала: «Меня зовут Веена». «Веена?..» «Просто Веена». Мне

хотелось узнать о ней побольше: откуда она приехала, чем занимается и какая работа ждет ее по

окончании отпуска. Помню, она рассмеялась. Сказала, что отпуск каждый вправе проводить

инкогнито. А значит… Она с одинаковым успехом могла быть продавщицей, школьной

учительницей либо иранской принцессой. Впрочем, это меня не так уж и интересовало, как не

интересовало, замужем ли она или нет, разведенная или вдова. Она мне нравилась, и этого было

достаточно. Да и позднее у меня не возникало желания узнать, кто же она на самом деле.

— Понятно, — буркнул Лафорг. — Продолжайте.

— Что еще вас интересует, господин Лафорг?

— Куда вы отправились после обеда?

Андре Клеман вскочил и гневно взглянул на собеседника.

— С меня довольно! — воскликнул он, стукнув кулаком по столу. — Из ресторана я отвез Веену к

себе. И там мы любили друг друга. Но если вы думаете, что я намерен посвящать вас в

подробности, вы жестоко ошибаетесь! Долго еще вы будете меня мучить?

Лафорг слегка поклонился и медоточивым голосом произнес:

— Спокойнее, доктор, спокойнее. Судя по всему, девушка была чертовски хороша, и вы не на

шутку влюбились. Это так же точно, как то, что меня зовут Жюль Лафорг. Не волнуйтесь, я отлично

понимаю, как неприятно рассказывать постороннему человеку об интимных переживаниях. Но,

повторяю, я действую исключительно в ваших интересах. Вы весьма облегчили бы мне задачу,

если бы…

— Мне нечего добавить, — сухо ответил Андре. — Я сказал вам, как ее зовут, как она была одета,

описал ее внешность. Теперь дело за вами… Буду ждать от вас добрых вестей.

Он застегнул пиджак и собрался уходить.

— Минутку, доктор. Мне хотелось бы уточнить одну деталь. Вы сказали, что девушка пробыла у

вас в доме пятнадцать дней. За это время она куда-нибудь отлучалась?

— Нет, — прорычал Андре. — Мы были неразлучны, как двое молодоженов в медовый месяц.

Этого вам достаточно?

— Увы, я хотел бы знать поточнее, когда голубка упорхнула?

— Три дня назад. Я проснулся один, и кровать показалась мне огромной и пустой. Честь имею,

господин Лафорг.

Однако детектива не так легко было смутить. Он встал и, выйдя из-за стола, настиг Андре у дверей

кабинета.

— Еще один вопрос, доктор, — сказал он, схватив Андре за руку. — Прошу вас, не сердитесь. Вы

говорите, что Веена исчезла три дня назад, то есть в четверг утром. Скажите, а накануне вечером у

вас случайно не произошло ссоры? Вы не заметили каких-либо странностей в поведении Веены?

Видите ли, женщины нередко склонны вспылить из-за сущего пустяка и реагируют на простое

замечание самым неожиданным образом. Возможно, Веена спряталась где-нибудь неподалеку от

дома, чтобы отомстить вам. Тогда она может не сегодня-завтра вернуться.

— Не было никакой ссоры, — резко ответил Андре. — Ни в среду, ни до этого. Все пятнадцать

дней между нами царило полнейшее согласие. И ни разу не случилось ничего странного. Будьте

здоровы, господин Лафорг.

«Будьте здоровы, господин Лафорг!» Он ушел, отмахнулся от просьб детектива задержаться и

ответить еще на один вопрос. А ведь Лафорг, очевидно, не лгал — его назойливые вопросы были

продиктованы отнюдь не любопытством, а желанием получить как можно больше сведений

перед весьма нелегкими поисками. Теперь он, Андре, понял, что был несправедлив к нему. Было

бы куда лучше рассказать Лафоргу все до мельчайших подробностей. Помнится, он сказал, будто

между ним и Вееной не было никаких недомолвок, но погрешил против истины. В их отношениях

все время проскальзывало что-то загадочное, неясное. «Отпуск приятно проводить инкогнито», —

сказала Веена, и он с нею согласился. Вначале он строго соблюдал правила игры и ни разу не

спросил, откуда она и чем занимается. Веена казалась ему существом таинственным и потому

особенно притягательным. Но в конце второй недели эта неопределенность в их отношениях

стала его раздражать. Веена была сфинксом, женщиной без прошлого. Ему никак не удавалось

узнать что-либо о ее детстве. Казалось, все ее воспоминания о прошлом исчезли в тот день, когда

они встретились на пляже в Сент-Жюльене.

Да, он многое утаил от Лафорга. Не рассказал, например, о том, как однажды, мучимый

любопытством, открыл сумку Веены: там не было ни документов, ни денег, но в целлофановом

мешочке лежала горсть бриллиантов. А главное, умолчал об одном странном эпизоде. Это

произошло в ночь на среду. Веена лежала с ним рядом и вдруг… Возможно, это было всего лишь

кошмарное сновидение, порожденное его возбуждением и чрезмерной нервозностью. Веена

исчезла под утро, скорее всего, она даже не дождалась рассвета. Между ужасным сном и

исчезновением Веены, казалось бы, не было никакой логической связи. И все-таки Андре

инстинктивно чувствовал, что такая связь существует.

Вот и сейчас, сидя на берегу моря и глядя на горизонт, где в вечерних сумерках медленно таял

огромный красный шар, он упорно пытался воссоздать из отдельных кусочков мозаики целую

картину.

Веена ушла навсегда. Он вдруг с неумолимой ясностью понял, что никогда больше ее не увидит.

Никогда, никогда. Тогда к чему это море и этот закат?

Он подобрал голыш и вяло бросил его в воду. Затем медленно встал и поплелся вдоль берега.

Пляж был пустынен.

Он дошел до эвкалиптовой рощи.

Никого.

Вечер окутывал тенями рощу и желтый песок.

— Тебе следует развлечься, — отеческим тоном сказал ему Жан Амон. — Через неделю кончается

отдых, а ты, похоже, совсем не в форме…

Андре мрачно покачал головой.

— Что с тобой? — не унимался Жан. — Неужели ты не в силах преодолеть апатию? Да на тебя

смотреть тошно. Подумать только, до какого состояния тебя довела женщина! Право же, так и

хочется встряхнуть тебя хорошенько!

Наклонив голову, Андре упорно разглядывал узоры на ковре.

— Послушай-ка моего совета, — продолжал Жан, — уезжай из Сент-Жюльена на несколько дней.

Прокатись в Биарриц. Там можно встретить тьму красивых девочек. Прибегни к старому,

испытанному методу — «клин клином вышибают».

Андре смерил его ледяным взглядом.

— Ты ведь видел Веену?

— Да, неделю назад, когда ты пригласил меня к себе. К тому времени эта девица окончательно

воцарилась в твоем доме. Поверь, это был самый томительный обед в моей жизни. Помнишь, я

даже не распаковал чемоданов. Сразу же после обеда уехал.

— Но ты же познакомился с Вееной?

— Да, Андре, я ее видел. И растерялся, не зная, как тебе помочь. А что ты попался, я сразу понял.

Очень красивая женщина, но что с того? Конечно, нелегко подыскать ей достойную замену…

Андре неожиданно ударил себя кулаком по лбу.

— Я с ума сойду! — Он встал и зашагал по комнате. — Если б я только мог о ней забыть, выбросить

ее из головы…

— Послушай, — терпеливо, как ребенку, повторял Жан. — Тебе надо развеяться, поездить. При

желании ты всегда можешь попросить дополнительный отпуск…

— Бесполезно, Жан. — Андре остановился и посмотрел другу в лицо. — Пожалуй, сейчас лучше

всего вернуться в лабораторию. Только работа поможет мне заглушить боль.

Жан скорчил гримасу и неодобрительно покачал лысой головой.

— У тебя воспаленные глаза. Ты, верно, совсем перестал спать?

— Да! — признался Андре. — Но это моя вина — я всеми силами стараюсь не заснуть: ночью меня

мучают кошмары.

— Кошмары? Ну, это уж чересчур. Ты явно болен.

— Послушай, Жан. Ты ведь не знаешь, что произошло в последнюю ночь, перед тем как Веена

исчезла. Мне такое почудилось… До сих пор не могу прийти в себя. И чем дальше, тем больше я

убеждаюсь, что то был не сон, не галлюцинация.

Жан посмотрел на друга широко раскрытыми глазами, на его худом лице отразились

растерянность и сильнейшее изумление.

— Только не волнуйся, — сказал он, стараясь не выказывать особого беспокойства, — и расскажи,

что же случилось в ту ночь?

Андре налил себе вина.

— Заснули мы по обыкновению поздно. Во всяком случае, я заснул. Но ночью разыгралась

сильнейшая буря, и я проснулся. Веена в страхе прижалась ко мне. За окнами грозно шумело

море и злобно хлестал ветер. От вспышек молний в спальне становилось светло, как днем. Я

подошел к окну, чтобы закрыть ставни, но резкий свет проникал даже сквозь щели…

Он умолк.

— Так что же тебя поразило? — Жан не в силах был скрыть свое любопытство.

— Раскаты грома становились все яростнее. Внезапно яркая вспышка молнии озарила комнату… и

я увидел Веену. Ее лицо было белым, как полотно, а глаза… Не могу тебе передать, какие у нее

были глаза! Огромные, как будильники. Понимаешь, Жан? Рядом со мной лежало безобразное

чудовище…

Жан уехал. На прощание он покровительственно похлопал Андре по плечу и подмигнул ему. Для

него, Жана, было ясно: вся эта история с внезапным превращением Веены в чудовище плод

больного воображения. Андре явно переутомился, и ему надо отдохнуть.

«Возможно, Жан прав», — подумал Андре.

Но он не мог заставить себя уехать из Сент-Жюльена, упорно оставался в Шато Борегар, хотя все

здесь напоминало ему о Веене. К тому же он ждал приезда Лафорга либо в крайнем случае — его

подробного письма.

Несколько дней Андре пребывал в состоянии полнейшей депрессии. Он раз десять звонил в бюро

Лафорга, но шефа на месте не было, секретарша же сказала, что господин Лафорг уехал куда-то из

Бордо по служебным делам. Пусть мсье не беспокоится, она записала номер его телефона, и, как

только господин Лафорг вернется, она ему сообщит.

Прошла неделя. Андре с нетерпением ждал почты, то и дело справляясь у Габриэля, своего

дворецкого, не звонили ли ему и нет ли телеграммы из Бордо…

На восьмой день Лафорг, наконец, прибыл в Шато Борегар. Андре стоял у окна, когда в воротах

появилась красная, замызганная малолитражка. Машина пересекла двор и остановилась. Андре

бросился навстречу потному, усталому Лафоргу.

— Зверски хочу пить, — сказал Лафорг. — Ну и жарища!

Андре провел его в гостиную. Лафорг осушил два стакана лимонада со льдом и лишь потом

сказал:

— Ну, теперь можно и поговорить.

Андре не мог усидеть в кресле от нетерпения. А детектив не спешил. Он отер ладонью усы,

порылся в карманах, вытащил пачку сигарет, с наслаждением затянулся.

— С этими рыжими сущая беда, — негромко, словно обращаясь к самому себе, начал он. — Что я

вам говорил, доктор Клеман? Во Франции полно крашеных девиц. Знаете, сколько километров

пришлось мне отмерить? Я трижды шел по ложному следу и лишь в четвертый раз мне повезло…

— Вы ее нашли? Где она?

Лафорг поморщился и сокрушенно развел руками.

— Не все сразу, доктор. Боюсь, вы меня неверно поняли. Видите ли, первый след привел меня ни

много ни мало в Ля Рошель. Женщина, за которой я следовал, и в самом деле была рыжая, но,

увы, крашеная. Я должен был сразу догадаться, только…

— Ближе к делу, — сухо сказал Андре. — Эти подробности меня не интересуют. Я хочу знать, что

стало с Вееной. Где она?

— В Рошфоре, на берегу Дуза. Ее видели там на прошлой неделе. Мне удалось найти по меньшей

мере человек двадцать, которые встречали молодую рыжую женщину в черных брюках и зеленой

блузе. Это, бесспорно, была она. Но след ее потерялся. Я обошел буквально все дома, обшарил

окрестный лесок, побывал в самых различных местах, даже в полицейском участке. У нас, частных

сыщиков, повсюду есть знакомые…

В комнату вошел Габриэль с крохотным серебряным подносом в руках.

— Господин доктор, вам письмо.

Андре, не глядя, сердито отмахнулся от него.

— Продолжайте, — сказал он Лафоргу. — Меня интересуют все подробности.

— Выяснилось, что Веена покинула Сент-Жюльен на взятой напрокат машине. Я отыскал шофера,

который ее вез. Его зовут Рене, у него гараж в нескольких километрах отсюда. По его словам,

Веена уехала часов в восемь утра. Лил проливной дождь, и девушка промокла до нитки. Она

страшно торопилась так, словно по пятам за ней гнались полицейские. Рене сказал, что при

взгляде на нее, мокрую, продрогшую, со слипшимися волосами, ему стало не по себе. Дорога

была преотвратная, и они только через два с лишним часа добрались до Рошфора. Шофер

добавил, что рыжеволосая пассажирка вызывала у него инстинктивное чувство страха. Она сидела

на заднем сидении. Рене, который отлично видел ее в зеркале заднего обзора, заметил, что с ней

что-то стряслось. Всю дорогу она просидела, закрыв лицо платком. Он так и не понял, то ли ее

пугала гроза, то ли…

Лафорг на мгновение умолк, как бы колеблясь, следует ли ему продолжать, но потом решился:

— Не знаю, как бы это поточнее выразить, доктор. Рене утверждает, что пассажирка сидела,

откинувшись головой на спинку сиденья и закрыв лицо платком. Ему кажется, что она плакала и

не хотела, чтобы он это заметил. Но у меня сложилось другое впечатление.

— Какое же? — дрожащим голосом спросил Андре.

— Веена отпустила шофера на перекрестке у Сент-Жюстена и вошла в придорожный бар. Я

побывал там, разыскал бармена и выяснил кое-какие любопытные подробности. Вы же

понимаете, доктор, в одиннадцать утра шоферы обычно еще не успевают сильно напиться. Да и

бармен показался мне человеком спокойным, рассудительным. Он вспомнил, что интересующая

нас девушка не вошла, а прямо-таки влетела в бар и залпом осушила несколько стаканов воды.

Казалось, внутри у нее все горит. А потом… потом ей стало плохо… Она сделалась мертвеннобледной, обмякла, кожа у нее внезапно стала морщинистой, как у старухи. Конечно, за

достоверность сказанного трудно ручаться, может, и в самом деле шофер был пьян… Но, по

словам бармена, лицо девушки непрерывно менялось: оно то было прекрасным, то становилось

уродливым, с огромными круглыми молочно-белыми глазами.

— Довольно! — вскричал Андре. — Хватит описывать ее лицо! Я хочу знать, что случилось потом,

куда она девалась.

Лафорг сокрушенно развел руками.

— Исчезла. Испарилась. Из бара она направилась в лес. Последним ее видел один лесоруб. Он-то

и рассказал, что какая-то рыжеволосая девушка промчалась мимо его домика и скрылась в лесной

чаще. Немного погодя раздался глухой взрыв, словно кто-то ударил по гигантскому барабану. Я

прочесал лес, но не нашел никаких следов Веены. Когда же я возвращался, то на поляне,

неподалеку от опушки леса, увидел обгоревшие кусты и траву. Возможно, там стояли табором

цыгане, а возможно…

Однако Андре, охваченный безотчетным волнением, уже не слушал его. Он не сразу мог понять,

что именно его гнетет, мысли путались… Но он вновь и вновь возвращался к пережитому. Нет, он

не должен придавать значение абсурдным предположениям. Просто разыгравшееся

воображение сыграло с ним злую шутку. Одно бесспорно — Веена ушла от него навсегда. Но кто

она, эта Веена? Андре вновь вспомнил ее белое, как полотно, лицо, дряблую кожу,

неправдоподобно большие круглые глаза…

До него не сразу дошел смысл слов Лафорга. Извиняющимся тоном детектив сказал, что его

миссия окончена, но если господин Клеман считает, что поиски следует продолжать…

Андре покачал головой. Он встал, проводил Лафорга до двери, а потом в каком-то оцепенении

стоял у окна и следил за тем, как малолитражка с грохотом выехала за ворота.

— Господин доктор, — напомнил Габриэль, — письмо у вас в кабинете, на письменном столе.

Андре, словно лунатик, вошел в кабинет. Письмо. Еще не вскрывая его, он понял, что оно от

Веены. Но не спешил его прочесть. Где-то в глубине его души зрела уверенность, что письмо это

не доставит ему радости.

Он ощупал плотный, слегка пожелтевший конверт. Его имя и фамилия были выведены

старательно, крупными буквами — так обычно пишут первоклассники. Медленно, неуверенно он

разорвал конверт: в его руках оказались четыре листа, исписанных неразборчивым почерком, а в

конце огромными буквами подпись: «Веена».

И снова он оказался во власти неудержимо налетевших воспоминаний. А когда они схлынули,

неожиданно ощутил полнейшее безразличие, словно эта лавина воспоминаний обрушилась не на

него, а на кого-то другого.

Он взял письмо.

«Дорогой Андре (кажется, так обычно начинаются письма?)!

Прости меня: я невольно вызвала у тебя иллюзии, которые не могли длиться вечно. Андре, мой

ненаглядный, моя единственная любовь! Когда ты получишь это письмо, я буду далеко-далеко от

тебя, за пределами доступного человеческому воображению барьера. Не спрашивай, где, не

пытайся понять, тебе это не удастся. Но одно я обязана объяснить, хотя сомневаюсь, чтобы ты мне

поверил: ты должен знать истинную причину моего бегства. Мне нелегко будет тебя убедить. Но я

попытаюсь.

Если б ты хоть на миг смог превратиться в доверчивого ребенка, быть может, тогда… Слушай же.

Попробуй представить себе далекий мир, похожий на твой. Обитатели его тоже радуются и

страдают, но своим внешним видом они очень отличаются от людей и, естественно, могут

показаться им уродливыми. Представь себе также, что там живет женщина, которая при желании

может изменять свою внешность. И все-таки она несчастлива, так как природа лишила ее дара,

которым наделены все другие женщины ее планеты. Она не способна стать матерью. Существует,

однако, целебное средство, чудесная трава, которая позволит волшебнице познать материнскую

любовь. Знаю, я покажусь тебе безумной, фантазеркой. Но, поверь мне, сколь нелегкой и

страшной ни показалась бы тебе эта история, в ней нет ни грана вымысла. В мире, откуда я

появилась и куда теперь возвращаюсь, я представляю собой редчайшее исключение — ни один

мужчина не может сделать меня матерью. Ни один.

Кроме тебя. Тебя или любого другого землянина. Вот по чему я прилетела к вам. Помнишь,

Андре, нашу первую встречу на пляже? Ты стоял на берегу и в лучах солнца казался прекрасным

бронзовым изваянием. И все-таки… все-таки я испытывала к тебе отвращение! Потому что мы

другие, любовь моя! Не спрашивай, как я потом смогла, сумела привязаться к тебе. Может ли

пчелиная матка влюбиться в трутня? Нет. И однако же со мной это случилось.

Андре, я чувствовала, как мое тело, мое подлинное тело, а не то, которое знал ты, сливалось с

твоим. Чувствовала, что ты становишься неотъемлемой частью моего существа. И я любила тебя,

Андре. Преданно, горячо, как только могла. А потом… Меня не оставляет мысль о последней ночи,

которую мы провели вместе. Помнишь, ярко сверкнула молния, и ты на миг увидел меня в моем

истинном обличье. Нет, Андре, то не была галлюцинация. Я читала в твоей душе, видела, как

тобою внезапно овладел ужас. Ты ведь не забыл, как я попросила, чтобы ты зажег свет, и

невероятным усилием воли постаралась вновь предстать перед тобой во всей своей обманчивой

красоте. Трудно передать, как я страдала! Ты крепко прижимал меня к себе, яростно обнимал за

плечи… Казалось, ты хотел проверить на ощупь каждую частичку моего существа, плотность кожи,

крепость тела. Все это было обманом, Андре. Мне удавалось казаться красивой лишь ценою

невероятного усилия воли. Это еще было в моей власти. Но знаешь ли ты, какие запасы

жизненной энергии я тратила на то, чтобы быть рядом с тобой и казаться тебе красивой все время,

днем и ночью! Тебе не понять, как меня страшило приближение того момента, когда я не смогу

более полностью управлять своим организмом.

Мы пробыли вместе пятнадцать дней и ночей, долгих и в то же время таких коротких. Две

недели любви, в которой сгорела моя молодость. Я все это знала заранее, Андре. И все же

оставалась с тобой. Отныне я — пожилая, немощная женщина, и достаточно одной твоей ласки,

чтобы я превратилась в дряхлую старуху либо вообще рассталась с жизнью.

Теперь ты понимаешь, почему я бежала, исчезла? Прости меня. Я вернусь на свою далекую

планету с бесценными воспоминаниями. И рожу ребенка, плод нашей прекрасной любви. Да,

Андре, я это безошибочно чувствую, я в этом уверена. В противном случае моя жизнь лишается

всякого смысла. Прекрасно таинство любви, но материнство, поверь мне, еще прекраснее. В нем

теперь единственная цель моей жизни.

Твоя навсегда Веена»

— Габриэль! — слабым голосом позвал Андре. — Кто принес это письмо?

Оно лежало у вас на письменном столе, господин доктор.

Господин доктор. Никакой он не доктор, а сумасшедший, слепой глупец! Повинуясь инстинкту,

вопреки логике, он верил, точнее, старался поверить в несбыточное.

Он распахнул окно и тихо повторил:

— Веена!

Бедная женщина. Она пришла в надежде напиться, а источник-то иссяк. Многое может сделать

волшебница, но и ее могуществу есть предел. Достаточно слепой случайности — и все ее

волшебство будет сведено на нет.

Андре провел дрожащей рукой по лбу. Целая жизнь загублена ради краткого мига любви.

Великая, но бесполезная жертва…

Шатаясь, словно пьяный, он вышел из дому и сквозь кустарник по пустынному пляжу побежал к

морю. В голове молоточком стучало: «Биологический центр. Пять лет работы в лаборатории с

радиоактивными веществами. Пять лет».

— Веена! — крикнул он.

Море поглотило отчаянный зов, вернув взамен неумолчный шум прибоя.

— Веена! Веена!

Жертва, принесенная впустую: ни одной в мире женщине не мог он дать радости материнства.

Апдайк Джон - Разнузданный Эрос

(~35 мин., соврем. проза

Аннотация к книге "Рассказы о Маплах"

Трагикомическая семейная сага о жизни Ричарда и Джоан Мапл. Цикл рассказов, который

Апдайк писал - ни больше, ни меньше - несколько десятилетий, вновь и вновь возвращаясь к

любимым героям. Счастливые и трудные времена. Дети. Измены. Отчуждение. Вражда.

Развод. Ненависть. От любви до ненависти - один шаг. От ненависти до любви - тоже. Но…

когда и почему этот шаг делается?)

Перевод Аркадия Кабалкина

Дом Маплов полон любви. Шестилетняя Бин любит собачку Гекубу. Восьмилетний Джон,

ангелоподобный мистик, не умеющий ездить на велосипеде и различать время на часах, влюблен

в героев мультиков, в чудищ с открыток, в свою коллекцию динозавров и в деревянную фигурку

носорога из Кении. После школы он проводит в своей комнате долгие часы, раскладывая все эти

предметы то так, то эдак, любуясь ими и что-то мурлыча себе под нос. Больно ему бывает только

тогда, когда его старший брат Ричард врывается к нему в комнату, заряженный скепсисом, и рвет

его плаценту довольства. Сам Ричард-младший питает любовь к жизни и вообще ко всему миру,

включая Карла Ястржемского, Бейба Парили[1], хоккеистов из «Бостон брюинз», группу «Битлз» и

ту шуструю персону с расческой и усами из зубной пасты под носом, что пялится на него по утрам

из зеркала. Он получает от девчонок вызывающие записки, вроде этой: «Дикки Мапл, кончай на

меня глазеть». Он приносит их домой в мятом виде вместе с диктантами и каракулями,

считающимися результатами проверки его глаз, зубов и легких. Свое отношение к молоденькой

миссис Брайс, предстающей перед его пятым классом с эмалированным личиком и студийной

дикцией стюардессы, он высказывает с подозрительной неохотой. Почти не вызывает сомнения

его постоянная и глубокая любовь к старшей сестре, Джудит. Ей скоро тринадцать, и она уже

неуправляема, даже если инструментом управления выступает кровосмесительная, то есть

братская любовь. Она самоуверенно заслоняет от него телеэкран, издевается, когда он слушает

«Битлз», дразнит его, не жалеет подзатыльников и вообще находится под влиянием мощного

космического излучения. Она часами торчит на углу, около дома мистера Ланта, своего учителя

истории, пачкает стены своей комнаты переводными картинками с изображениями группы

«Манкис», одаривает мать перед сном французским поцелуем, панически боится бессонницы,

надолго устраивает на диване томную возню с собакой. Золотистый ретривер Гекуба,

стерилизованная сука, носится из комнаты в комнату, терзаемая жаждой обожания, как блохами,

прижимает уши и молотит хвостом, бросается на кошек, которые ее не любят, в конце концов

валится в изнеможении на кухонный линолеум, радуясь своему поражению, и засыпает.

Кошки, Эстер и Исав, вылизывают друг другу шерстку и едят из общей миски. Они из одного окота.

Эстер, мать тридцати с лишним котят, сильно смахивавших на ее братца, стала жертвой

мстительности, позаимствованной у черного меньшинства: надоедливый гортанный зов

соседского кота привел к тому, что ее стерилизовали, в отличие от Исава, которому из

сентиментальности сохранили его мужское естество, отчего он теперь вынужден покидать

жилище в поисках блаженства, прежде доступного прямо на дому. Возвращается он изрядно

потрепанным. Эстер зализывает его раны, пока он валяется в полуобморочном состоянии у

холодильника и даже урчит с хрипом. Выпрашивая ужин, они усаживаются, как книжки

двухтомника, соприкасаясь спинками, очень похожие на опытную престарелую пару на пособии.

Чувствуется, что Исав все еще любит Эстер, а та его просто принимает. Его платоническое

внимание вызывает у нее презрение. Озадачена ли она внезапным исчезновением того, что

раньше влекло его так неумолимо? Но озадаченной выглядит, скорее, его квадратная морда, а не

ее треугольная. Младшие дети отлично чувствуют разницу: Бин и Джон после стерилизации Эстер

стали больше ласкать Исава. Происходит это, возможно, потому, что она лишила их

происходившего раз в полгода чуда появления котят, крохотных существ, выползавших живыми

из черного отверстия, из загадочной пещеры. Ричард-младший, словно демонстрируя свою

мужественность и право на сострадание, ласкает обеих кошек в равной степени: гладит то одну, то

другую. Джудит утверждает, что питает к ним ненависть; сейчас как раз ее очередь их кормить, и

она ноет, что терпеть не может запах конины. Зато лошадей она любит — пускай абстрактно.

Мистер Мапл любит миссис Мапл. У него бывают, особенно днем в субботу, трудные периоды,

когда он не может оторвать от нее глаз, плененный смешным убеждением, будто бы изгиб ее

бедра скрывает некое трепетное богатство, вверенное его заботам. Будь на то его воля, он бы

никогда не переставал ее трогать. Пока она занимается йогой в своем черном эластичном трико с

зацепками, у него заходится сердце и прерывается дыхание. Когда она сливает остатки белого

вина в горшки с геранью, ему кажется, что ее движения бесконечны, как те мгновения, которые

запечатлевал Вермеер при божественном свете слева. По ночам он пытается прижать ее к себе

как можно крепче, пристроиться к ее вялому во сне телу, как будто без этого ему не выжить. Спать

в такой позе он не может, но сохраняет ее еще долго после того, как ее дыхание приобретает

равномерность забвения; быть может, определение любви простое — это отказ от сна? А еще он

любит Пенелопу Вогель, маленькую привлекательную секретаршу из своего офиса, пытающуюся

воспрянуть после катастрофического романа с неким уроженцем острова Антигуа; он также

влюблен в свои воспоминания о примерно шести особях женского пола, начиная с семилетней

подружки, воровавшей его охотничью шапочку; влюблен он, пускай только наполовину, и в

смерть. Кажется, он — один на всю страну — любит президента Джонсона, не знающего о его

существовании. Еще обожание Ричарда распространяется на Луну, стал бы он иначе так жадно

изучать все фотографии ее безжизненной поверхности?

А Джоан? Кого любит она? Безусловно, своего психиатра. Своего отца — неизбежный ответ.

Вероятно, своего инструктора по йоге. Она работает на полставки в музее и возвращается домой

разрумяненная и говорливая, как после секса. Наверное, она любит детей, то-то они спешат к ней,

как воробьи на сало. Они дерутся за местечко у нее на коленях и отворачиваются от своего отца,

как будто этот самозабвенный труженик, зарабатывающий им на хлеб, — какой-то нелепый

чужак, трубочист на крыше снежного замка. За кого бы он ни выдавал себя детям — за вожатого

скаутов, товарища по играм, друга-приятеля, финансовый бастион, колдуна, ночного сторожа, —

они его небрежно отвергают; Бин все еще зовет в слезах маму, когда ушибется, Джон просит у нее

денег на новые открытки с чудищами, Дикки требует, чтобы она последней целовала его на сон

грядущий, и даже Джудит, как будто обязанная быть папиной дочкой, приберегает свой влажный

поцелуй для мамочки. Джоан плавает во всей этой любви, как рыба в воде, и больше ни на что не

обращает внимания. Любовь замедляет ее шаги, льется на нее из радиоприемника, окружает на

кухне в виде детских рисунков с домиками, семьей, кошками, собаками и цветочками. Мужу к ней

не пробиться: она живая, прочная, но существует тайно, как Всемирный банк; она правит, но не

проявляет пристрастий, словно федеральное правосудие. Что-то холодное и

нескоординированное толкает его бессильно свисающую руку; это нос Гекубы. Жирная

кастрированная сука с золотыми глазами, она, как и он, до ужаса боится одиночества и лезет из

кожи вон, чтобы влить свое тепло в общий котел, всех любит, обожает запах еды, запах жизни.

Пенелопа Вогель старательно избегает в своей речи сантиментов; она на шесть лет моложе

Ричарда, но целое десятилетие испытывала муки любви и теперь, в двадцать девять лет, бережет

себя и говорит сухо, рублеными фразами совсем юного поколения.

— Нам было хорошо, — рассказывает она о своем антигуанце, — а потом стало плохо.

Она словесно теребит свои прежние романы, как засушенные цветы, сидя напротив него за

столиком в ресторане. Ричард нервно дергается от ее деликатности, словно перебирает вместе с

бабушкой загадочные хрупкие письма.

— Все кончилось отвратительно, — продолжает Пенелопа. — Что для меня было хорошо, для него

оказалось плохо. Он связался с наркоманами. Я не могла на это смотреть.

— Он хотел на вас жениться? — робко спрашивает Ричард, наслушавшийся офисных сплетен.

Она пожимает плечами.

— Было такое дело.

— Наверное, вам его не хватает.

— Не без этого. Больше я таких красавчиков не встречала. Какие плечи! В Диккенсон-Бей он клал в

воде мою руку себе на плечо и так, вплавь, тащил меня за собой милю за милей. Он был

инструктором по сноркелингу.

— Как его звали? — Ему страшно бередить эти воспоминания, страшно продолжать эти

переговоры, поэтому он допивает коктейль и тут же жестом просит официанта повторить.

— Хьюберт, — отвечает Пенелопа, терпеливо вытирая рот салфеткой. — Правильно говорила

подруга: нельзя клевать на мужскую красоту, иначе будете драться за зеркало.

Личико у нее маленькое, белое-белое, нос длиннющий, розовые ноздри воспалены от вечной

простуды. Только чернокожий, размышляет Ричард, счел бы ее хорошенькой; но эта мысль

наделяет ее красотой в неугомонном, кишащем тенями ресторане. Подходит сменить скатерть на

их столике чернокожий официант. Пенелопа продолжает, но так тихо, что Ричарду приходится

напрягать слух, чтобы расслышать.

— Когда Хьюберту было восемнадцать, одна женщина из-за него развелась с мужем и бросила

детей. Она, между прочим, принадлежала к старой плантаторской семейке. Он на ней не

женился. Если она так поступила с мужем, говорил он мне, то и от меня уйдет. Он был страшным

моралистом, пока не переселился сюда. Только представьте, чтобы восемнадцатилетний парень

так подействовал на зрелую замужнюю женщину тридцати с лишним лет!

— Пожалуй, я не стану знакомить его со своей женой, — шутит Ричард.

— Лучше не надо. — Она не улыбается. — Им это раз плюнуть. Настоящие профессионалы!

Пенелопа часто бывает на островах Вест-Индии. Как постепенно выясняется, на Сен-Круа у нее

был Эндрю с козлиной бородкой, занимавшийся обработкой отходов и имевший политические

амбиции, на Гваделупе — таможенник Рамон, на Тринидаде — Каслри, игравший на альтсковородах в шумовом оркестре и танцевавший лимбо. В этом танце он мог так выгнуться назад,

что от его затылка до земли оставалось всего девять дюймов. Но хуже — или лучше? — всех был

Хьюберт, один он поехал за ней на север.

— Он думал, что я стану жить с ним в отеле в квартале Джамайка-Плейн, но мне было страшно

даже близко подходить, там сплошь какие-то опустившиеся типы, а лифт пропах «травой». Всего

раз я нажала там кнопку вызова и за минуту успела получить два предложения от стоявших рядом

парней. Та еще была сценка!

Официант приносит им сладкий рулет. В полутьме ее профиль кажется поникшим, и он борется с

желанием вырвать ее, этот бледный цветок, из горшка с мусором, в который она залезла.

— Стало так худо, — делится она с ним, — что я попыталась вернуться к одному старому

знакомому, ужасно симпатичному, только с больным от нервов желудком и с мамашей. Он

системный аналитик, весь в работе, но не знаю, меня он как-то никогда не впечатлял. Может

говорить только про свой гастрит и про то, как мать ему твердит: найди себе жену, в конце концов,

а он не знает, серьезно ли она. Его мать.

— Он... белый?

Пенелопа поднимает глаза, ее нож для масла опасно поблескивает, голос становится медленнее и

суше.

— Вообще-то нет. Это называется «афроамериканец». Вы против?

— Нет, что вы, просто подумал: нервы, желудок... Не то что другие.

— Да, не то. Говорю же, он меня не впечатляет. Когда имеешь что-то хорошее, трудно

возвращаться назад, вы не считаете?

У слов богатый подтекст, хотя ее взгляд вполне равнодушен, но, пока она жует щедро намазанную

маслом булку, он пытается решить непростую геометрическую задачу: найти точку, в которой она

перешла с белых любовников на черных.

Но тут его занимает новый предмет. Сердце начинает биться сильнее, он наклоняется к ней.

— Видите ту женщину? Ну которая только что вошла. Вся в коже, цыганские серьги, уже сидит. Это

Элеонор Деннис, живет неподалеку от нас. Развелась.

— А кто это с ней?

— Понятия не имею. Элеонор больше не принадлежит к нашему кругу. А этот тип с виду

настоящий головорез.

Там, у противоположной стены, Элеонор поправляет серьги, осматривается, скользит взглядом

мимо его столика.

— Судя по выражению вашего лица, Элеонор была не просто в вашем круге... — произносит

Пенелопа.

Он делает вид, что разоружен ее догадкой, но на самом деле считает удачей появление его

собственной старой пассии — есть чем компенсировать темный поток ее любовников. Остаток

времени они говорят уже о нем: о нем и Элеонор, Марлин Броссман, Джоан и девочке,

воровавшей его охотничью кепочку. Перед лифтом в доме Пенелопы он изъявляет готовность

подняться вместе с ней.

— По-моему, вам этого не хочется, — говорит она осторожно.

— Как раз хочется!

Дом современной постройки находится в историческом квартале Бэк-Бэй. Свет в вестибюле

слепит глаза, искусственные растения в кадках не нуждаются в поливе, в обтянутых искусственной

кожей креслах никто никогда не сидел, на мозаичное панно лучше не смотреть. От света некуда

деться, это ровное и чистое свечение, как в морозильнике, оно вездесуще, словно эфир или

либидо, которое, как утверждает Фрейд, сопровождает нас с раннего детства до гробовой доски.

— Нет, — стоит на своем Пенелопа, — у меня тонкий слух на искренность в таких вещах. Думаю,

вы с потрохами принадлежите дому и семье.

— Собака во мне души не чает, — сознается он и на прощание целует ее в щеку под прицелом

светильника. Вопреки сухости тона ее губы поразительно мягки, широко раскрыты, горячи, имеют

привкус сожаления.

— Так, значит, — обращается к нему Джоан, — ты переспал с этой офисной мышкой.

На календаре суббота, неоформленное эротическое напряжение дня — теннис у нее, сеанс

мультфильмов у детей — сошло на нет. Маплы одеваются у себя в комнате, готовясь идти в гости,

в окно сочатся пепельные сумерки и размытый свет далекого уличного фонаря.

— Ничего подобного! — отказывается он, хотя допускает, что знает, кого она имеет в виду.

— Ты с ней ужинал.

— Кто тебе сказал?

— Мак Деннис. Элеонор видела тебя с ней в ресторане.

— Разве Деннисы разговаривают? Я думал, они развелись.

— Все время разговаривают. Он ее по-прежнему любит. Это всем известно.

— Ладно. А когда это ты разговаривала с ним?

Как ни странно, на это она не готова отвечать.

— Ну... — Пока она подыскивает слова, у него душа уходит в пятки. — Скажем, я встретила его

сегодня в магазине скобяных товаров.

— Неужели? И чего ради ему тебе это рассказывать? Похоже, вы с ним в приятельских

отношениях.

Он говорит это, чтобы она возразила, но вместо этого она долго молчит, потом, медленно

смещаясь к своему шкафу, сознается:

— Мы понимаем друг друга.

Запугивать его как будто не в ее характере.

— Когда меня там якобы видели?

— Ты хочешь сказать, что это бывает часто? В эту среду, где-то в двадцать тридцать. Наверняка ты

с ней спал.

— А вот и нет! Если помнишь, к десяти я уже был дома. Ты сама только вернулась из музея.

— Что тебе помешало, дорогой? Ты оскорбил ее своим несносным одобрением вьетнамской

войны?

В такой полутьме он с трудом узнает эту женщину, ее отрывистые движения, хриплый голос.

Серебристая комбинация мерцает и потрескивает, пока она натягивает на себя черное вязаное

платье; с решительным волнением она расхаживает вокруг кровати, подходит к туалетному

столику, возвращается. Чем больше она движется, тем больше объема и динамичной гибкости

впитывает из теней ее фигура. Он делает попытку примирения, предлагая в знак его правду:

— Нет, оказалось, что Пенелопа встречается только с чернокожими. Я для нее бледноват.

— Ты сознаешься, что пытался?

Утвердительный кивок.

— Что ж... — Джоан делает полшага в его сторону, и он вздрагивает, как в ожидании удара. — А

хочешь узнать, с кем спала в эту среду я?

Он снова кивает, но совсем другим кивком, как если бы между ними вдруг с невероятной

скоростью вырос целый континент.

Она называет едва знакомого ему человека, заместителя директора музея с булавкой на

воротнике и с длинной седой шевелюрой, зачесанной назад в пижонском английском стиле.

— Было здорово, — продолжает Джоан, пиная туфлю. — Он считает меня красавицей. Так ко мне

относится, как тебе и не снилось. — Она сбрасывает вторую туфлю. — Для меня ты тоже

бледноват, забулдыга!

Он так поражен, что ищет спасения в смехе.

— Мы все считаем тебя красивой.

— Только ты не даешь мне этого почувствовать.

— Я сам это чувствую.

— А я чувствую себя с тобой уродливой шваброй.

Они пытаются нащупать новые позиции, но он видит, что она, как шахматист, импульсивно

сделавший ход ферзем, теперь может только занимать оборону. В отчаянной попытке удержать

инициативу она говорит:

— Разведись со мной. Побей меня.

Он спокоен, придерживается фактов, он восхищен собой.

— Ты часто с ним бываешь?

— Не знаю. Это длится с апреля. То прекращается, то опять... — Ей как будто мешают собственные

руки, она то кладет их на бедра, то хватается за щеки, то цепляется за столбик кровати, то роняет

их. — Я все время пытаюсь с этим покончить. Чувствую себя страшно виноватой, но он не нахал,

поэтому с ним не поссоришься. У него становится такой обиженный вид, что...

— Ты хочешь, чтобы он оставался?

— Когда ты знаешь? Не глупи!

— Он ведь относится к тебе не так, как я.

— Как всякий любовник.

— Да поможет нам Бог! Тебе лучше знать, ты специалистка.

— Это вряд ли.

— А как же Мак?

— С тех пор прошло много лет. И это длилось недолго.

— Фредди Веттер?

— Нет, мы договорились не встречаться. Он знал про нас с Маком.

Любовь, как мутные черные чернила, переполняет его нутро, возникает покалывание в ладонях.

Он подступает к ней вплотную, ее лицо опрокинуто и напряжено в ожидании пощечины.

— Шлюха! — выговаривает он восхищенно. — Моя нетронутая невеста! — Он целует ее руки,

ледяные и порочные. — Кто еще? — умоляет он так истово, словно каждое имя — это

драгоценное бремя, которое она возлагает на его опущенные плечи. — Назови мне всех своих

мужчин.

— Уже назвала. Вполне аскетический список. Знаешь, почему я тебе сказала? Чтобы ты не

чувствовал себя виноватым из-за этой Вогель.

— Ничего ведь не произошло. Это у тебя происходит все.

— Милый, я женщина, — объясняет она. В темнеющей комнате, над немой телевизионной

картинкой, они словно бы возвратились к основам своего брака, к его элементарным составным

частям. Женщина. Мужчина. Дом.

— Что говорит обо всем этом твой психотерапевт?

— Немного. — Торжествующий всплеск ее исповеди уже позади, в такой угасающей манере она

теперь будет днями, неделями отвечать на его вопросы. Она тянется за туфлями, которые в пылу

откровенности отшвырнула. — Это было одной из причин моего обращения к нему. Все эти

романы...

— Все эти? Ты меня убиваешь!

— Не перебивай, пожалуйста. Все происходило вполне невинно. Я приходила к нему в кабинет,

ложилась на кушетку и говорила: «Я только что от Мака, от Отто...»

— Otto? Что за шутки? Если читать это имя задом наперед, получается тот же самый «Otto», а если

вывернуть наизнанку — «то-то»...

— ...я говорила: «было чудесно», «ужасно» или «средне», и мы переходили к моей детской

мастурбации. Его дело не осуждать меня, а помочь перестать осуждать саму себя.

— Бедняга, все это время я ревновал тебя к нему, а он годами мучился, каждый день выслушивая

эту канитель... Ты приходила, плюхалась, еще не остыв, на его кушетку...

— Вовсе не каждый день, даже не каждую неделю. Я у Otto не единственная женщина.

Искусственное смятение на телеэкране внизу сопровождается реальным сотрясением —

поднимающимися по лестнице воплями и ударами, которые угрожают аквариуму с Маплами,

плавающими, как темные рыбки в чернилах: они едва различимые контуры, знакомые друг другу,

словно водовороты тепла, загадочные трещины на поверхности пространства. Боясь, что теперь

он долгие годы не подберется к Джоан так близко, что она еще долго не раскроется с такой

полнотой, он спешит с вопросом:

— Как насчет твоего инструктора по йоге?

— Вот еще глупости! — фыркает Джоан, застегивая сзади на шее жемчужное ожерелье. — Он

вегетарианец преклонных лет!

Распахивается дверь, спальню захлестывает поток электрического света. Ричард-младший не

помнит себя от гнева, он рыдает.

— Мамочка, Джуди дразнит меня и все время загораживает телевизор!

— Вот и нет, вот и нет! — Джудит отличается отчетливостью речи. — Мама, папа, он «тормоз» и

врун!

— Что поделать, она растет! — говорит Ричард сыну, представляя себе, как Джудит старается

превратиться в один из детских силуэтов на экране, и жалея ее, как он жалеет Джонсона, тянущего

всеми презираемую президентскую лямку.

В спальню влетает Бин, испуганная скандалом уже не в телевизоре, а наяву, Гекуба с шалыми

золотистыми глазами валяется на кровати, Джудит нагло, даже бесстыдно косится на Дикки, тот,

захлебываясь от избытка эмоций, выскакивает из комнаты вон. Вскоре из другого угла второго

этажа несется ошалелый визг: это Дикки, вторгшийся в комнату Джона, усугубляет тамошний

кавардак нашествием своих динозавров. Внизу всеми забытая, одинокая женщина, запертая, к

тому же, в ящик, поет про amore. Бин виснет на ногах у Джоан, не давая ей двигаться.

— О чем вы тут говорили? — спрашивает с родительской резкостью Джудит.

— Ни о чем, — отвечает дочери Ричард. — Мы одевались.

— С выключенным светом?

— Экономия электричества.

— А почему мама плачет?

Он не верит своим глазам: по щекам Джоан и впрямь катятся слезы.

На вечеринке, среди клубов знакомых и дыма, Ричард отказывается отходить от жены. Она

осушила свои слезы и слегка покачивается, как покачивалась на пляже, когда щеголяла в бикини.

Но сейчас ее нагота доступна только его взору. Ее голова, касающаяся его плеча, ее серьезные,

вежливые шутки, глубокая нераскаявшаяся расселина между грудей — все кажется по-новому

ценным для его свежеиспеченного «я», все обладает новой важностью. Став рогоносцем, он

вырос, стал стройнее, приобрел в собственных глазах новое изящество и человечность,

невесомость и подвижность. Когда вспыхивает обычный спор о Вьетнаме, он слышит собственный

голос, превратившийся в воркование голубки. Он соглашается, что Джонсон не достоин любви.

Допускает, что Азия бесконечно сложна, страшно далека, неблагодарна, женственна; но значит ли

это, что мы должны бросить ее на произвол судьбы? Когда Мак Деннис, отяжелевший от

холостяцкой жизни, приглашает Джоан на танец, Ричард чувствует себя лишенным мужского

достоинства и сидит на диване с таким скучающим видом, что Марлин Броссман подсаживается к

нему и впервые за много лет принимается с ним флиртовать. Он пытается дать ей понять своим

тоном, а не произносимыми бессмысленными словами, что любил ее и мог бы полюбить снова,

но в данный момент ему совершенно не до этого, прости. Он подходит к Джоан и спрашивает, не

пора ли им домой. Она против: «Это слишком невежливо!» Ей безопаснее здесь, среди

выставленных напоказ социальных признаков, поскольку она предвидит, как активно он будет

эксплуатировать сданную ею территорию. Любовь безжалостна. В полночь они все же едут домой

под плоской луной, совершенно не похожей на свои фотографии: где все эти накрытые тенями

каньоны, пронзительные горные хребты, резкие углубления у стальных ног механического

предмета, присланного с висящего в небе голубого шара?

Они не знают отдыха, пока он не вытягивает из нее кучу подробностей: даты, места, интерьеры

мотелей, определения испытанных чувств. За сим следует самокритичный акт любви. Он вымогает