Воспоминания о Михаиле Каткове

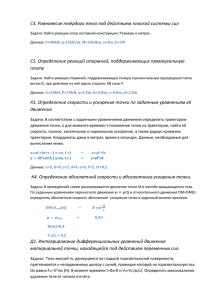

advertisement