Актуальные проблемы инфекционной патологии и

advertisement

ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»

«Научно-исследовательский инновационный центр микробиологии и биотехнологии» УГСХА

Ульяновская МОО «Ассоциация практикующих ветеринарных врачей»

К

65-летию

кафедры

микробиологии,

вирусологии,

эпизоотологии и ВСЭ Ульяновской ГСХА

ВОПРОСЫ

МИКРОБИОЛОГИИ, ЭПИЗООТОЛОГИИ И

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Часть 1

«Актуальные проблемы инфекционной

патологии и биотехнологии»,

Материалы межвузовской студенческой научной конференции

27 марта 2008 года

Ульяновск 2008

Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии

УДК 631

Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии /

Материалы межвузовской студенческой научной конференции, посвященной

65-летию кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ ФГОУ

ВПО «Ульяновская ГСХА». – Ульяновск: УГСХА, 2008. Часть 1. – 94 с.

Сборник содержит материалы исследований студентов ВУЗов

Ульяновской области по актуальным проблемам микробиологии, вирусологии,

иммунологии и биотехнологии. Рассмотрены вопросы диагностики, лечения и

профилактики инфекционных заболеваний людей и животных.

Для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов

биологических, медицинских и ветеринарных специальностей.

Редакционная коллегия:

Д.А. Васильев, зав.каф.МВЭиВСЭ (гл. редактор),

С.Н. Золотухин, декан ФВМ (зам. гл. редактора),

Ю.Б. Никульшина, отв. по НИРС каф.МВЭиВСЭ (отв. редактор)

Авторы опубликованных статей несут ответственность за патентную

чистоту, достоверность и точность приведённых фактов, цитат, статистических

данных и прочих сведений. Статьи приводятся в авторской редакции.

© ФГОУ ВПО «УГСХА», кафедра МВЭиВСЭ

2

Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии

Вступление

Дорогие коллеги!

12 июля 1943 года, в тяжелые годы войны, но с

осознанием необходимости того, что для разрушенной

войной страны потребуются специалисты высшей

квалификации, Совет Народных Комиссаров СССР, принял

Постановление

о

создании

Ульяновского

сельскохозяйственного института. Тогда же были

организованны те кафедры, которые позднее и составили кафедру микробиологии,

вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы.

Данная Межвузовская студенческая научная конференция приурочена 65летию кафедры. Понимая, что процесс преподавания неразрывно связан с

постижением нового, повышением своей квалификации, коллективом кафедры

накоплен многолетний опыт проведения фундаментальных и прикладных научных

исследований. Студенты активно занимаются научно-иследовательской работой на

кафедре. Ежегодно студенты-кружковцы принимают участие в академических

конференциях, ветеринарных конференциях и конгрессах, организуемых

«Всероссийской Ассоциацией ветеринарных врачей» и «Ассоциацией ветеринарных

врачей Татарстана» (Москва, Казань). На базе ветеринарной клиники «Друг»

кружковцы проходят производственную практику, параллельно выполняя научноисследовательскую работу. Многие студенты, занимающиеся НИР на кафедре в

дальнейшем продолжают свои исследования в аспирантуре кафедры или крупных

научных центов России.

В настоящий момент область научных интересов кафедры включает в себя

исследования этиологической роли малоизученных энтеробактерий в инфекционной

патологии сельскохозяйственных животных, их значимость в пищевых инфекциях

людей. Следующим направлением является исследование малоизученных

инфекционных заболеваний домашних животных. Научно-исследовательская работа

также направлена на изучение очаговых инфекций зооантропонозного характера на

территории Ульяновской области и создание кадастров указанных инфекций.

Отрадно отметить, что в юбилейной конференции принимают участие

студенты Ульяновских вузов. Ведь благодаря таким мероприятиям значительно

укрепляются межвузовские связи, расширяется научное сотрудничество молодого

поколения, формируется научное сообщество.

Желаю всем участникам конференции успехов в реализации своего научного

потенциала, жизненного оптимизма и здоровья!

Заведующий

кафедрой

микробиологии,

вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ УГСХА, директор

НИИМиБ,

президент

УМОО

«Ассоциация

практикующих ветеринарных врачей», академик

РАЕН, д.б.н., профессор Д.А. Васильев

3

Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии

Секция «Актуальные вопросы микробиологии,

вирусологии, иммунологии и биотехнологии»

Альтернатива экспериментам на животных в учебном процессе

Сиякаев И.В., Смаженко Ю.Н., 1 курс ФВМ

Научный руководитель – асс. Канаева Т.И., д.б.н., проф. Васильев Д.А.

ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»

В настоящее время число студентов, не одобряющих проведение

экспериментов на животных, значительно возросло. Но многие из них не

осмеливаются бросить вызов устоявшимся традициям из страха стать

объектом насмешек для окружающих. Милосердие и сострадание – качества

не менее важные для будущего врача или биолога, чем высокий

профессионализм.

К гуманным альтернативам относятся методы и средства обучения,

исключающие использование животных, при котором им причиняется вред,

а именно: модели, учебные манекены, компьютерные программы,

интерактивные видеодиски, видеофильмы, а также культуры клеток, ткани и

трупы животных, полученные из этических источников. Для получения

практических навыков работы с животными огромную роль играет

клиническая практика в ветеринарных лечебных заведениях. Овладев

основными практическими навыками с помощью альтернатив, студенты

могут начать свою практику сначала в качестве наблюдателей за работой

профессиональных ветеринаров, затем в качестве их ассистентов, и,

наконец, перейти к самостоятельной работе под наблюдением опытных

специалистов.

Эти методы дают хороший практический опыт лечения и оперирования

с той разницей, что они не причиняют вреда животным.

Молоко и молочные продукты как резервуар для размножения

бактерии вида Bacillus cereus

Юдина М.А., 4 курс, ФВМ; Чумарина Е.Н., Романова Н.А., 2 курс, ФВМ,

специальность «Микробиология»

Научный руководитель – к.б.н., ст. преподаватель Феоктистова Н.А.

ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»

Молоко и молочные продукты содержат различные микроорганизмы,

которые попадают из окружающей среды. Загрязнение молока влияет на его

хранение. Для предотвращения развития микроорганизмов производят

пастеризацию молока. Однако к нагреванию устойчивы спорообразующие

бактерии. Из этих наиболее распространенных среди них являются бактерии

вида Bacillus cereus. Это микроорганизм широко распространен в природе и

является причиной пищевых отравлений. При неблагоприятных условиях

сохраняются в виде спор. Условия прорастания спор и размножение

4

Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии

вегетативных клеток является наличие в среде органических веществ.

Пастеризация ведет к активации прорастающих спор. При низких значениях pH

(ниже 5,6) вегетативные клетки гибнут. Поэтому Bacillus cereus не

размножаются в молочнокислых продуктах [6].

Станчева Надя [3] изучала состав липолитических микроорганизмов,

выделенных из свежего овечьего молока, и установила, что все выделенные и

идентифицированные микроорганизмы из молока ручной дойки относятся к

родам граммположительных микроорганизмов. Среди микроорганизмов,

выделенных из молока машинной дойки (однократной и двух очередных)

бактерии рода Bacillus составляют 24,24% и 20,93% соответственно.

При исследовании 114 образцов сырого молока на наличие бацилл было

доказано, что контаминация молока зависит от места взятия проб. Бациллы

можно выделить из молока даже после его прогрева в течении 10 минут при

80°C. Для размножения бацилл в молоке наиболее благоприятны

психрофильные условия и температура инкубации 30 °C [8].

Болгарский исследователь Иордан Госов [2] с коллегами исследовал 261

штамм микроорганизмов, выделенных из охлажденного сырого молока с

промышленной молочной фермы. Штаммы для типирования подбирались из

посевов на определение общего количества микроорганизмов в молоке,

согласно требованиям Болгарского Госстандарта 1670-82. Было установлено,

что наиболее широко распространены

бактерии родов Pseudomonas,

Enterobacter, Micrococcus varians, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus.

Выделенные микроорганизмы обладают высокой биохимической и

ферментативной активности, что имеет существенное значение для качества и

срока хранения охлажденного сырого молока на фермах.

Bacillus cereus представляет опасность при приготовлении сухих

молочных продуктов не только при попадании в молоко от коров с маститами,

но и в результате контаминации продуктов в процессе приготовления. В

экспериментах Bеcker H., Terplan G. [5] показано, что при содержании 100

бактериальных клеток на 1 г через 9 часов хранения при комнатной

температуре количество клеток возрастает до 105 на г, т.е. достигает

критической концентрации.

На содержание B. сereus исследовано 293 образца молочных продуктов из

местных магазинов во все сезоны года. Бактерии вида Bacillus cereus выделены

из 29% проб сухого молока, 2% проб пастеризованного молока, 17% проб

ферментированного молока, 52% проб мороженного и 35% мягкого

мороженного. Высокую степень контаминации имели фрукты и арахис,

используемые в качестве добавок к сухому молоку, алюминиевая фольга, в

которую было упаковано импортное сухое молоко, мягкое и обычное

мороженое, изготовленное летом. Уровень контаминации не превышал 450

КОЕ/г для сухого молока, 115 КОЕ/мл ферментированного молока, 250 КОЕ/мл

для мороженного и 800 КОЕ/мл для мягкого мороженного [10].

На содержание B. сereus турецкими исследователями было исследовано

172 образца продуктов детского питания местного производства и 28 образцов,

5

Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии

импортируемых из других стран. В качестве селективной среды использовали

желточно-полимиксиновый агар с феноловым красным. B.cereus обнаружены в

18% случаев. Среднее арифметическое, номерическое, минимальное и

максимальное содержание B.cereus составило соответственно 890, 500, 100 и

4800 КОЕ/г [9]. Болгарские микробиологи также исследовали молочные

продукты детского питания и их исследования подтверждают данные турецких

специалистов [4].

Lehman H., Zettier K.-H. [7] изучали степень контаминации молока

термостабильными бактериями Bacillus cereus, которые сохраняют активность

после пастеризации. Количество спор B.cereus может достигать 300 на литр. В

условиях хранения при 8-10 0С в результате размножения бактерий через 6

суток количество спор Bacillus cereus может достигать 107 на мл.

Изложенные данные показывают, что при определенных условиях

Bacillus cereus может явиться этиологической причиной пищевых отравлений,

которые выявлены в различных странах мира. Эпидемические вспышки носят

взрывной характер, охватывается за короткий промежуток времени (несколько

часов) почти всех лиц, употреблявших контаминированный возбудителем

продукт. В большинстве случаев заболевание длится 1-3 дня. Возможен

некротический энтерит, сильные боли в животе, тошнота, рвота, жидкий стул,

иногда с примесью крови. В этом случае летальность может достигнуть 30% и

более [1].

Библиографический список

1. Бакулов И.А., Смирнов А.М., Васильев Д.А. Токсикоинфекции и токсикозы.

Вопросы профилактики заболеваний. – Ульяновск, УГСХА, 2004.

2. Госов И., Илиева Р., Димитров Т. Видовой състав на микрофлората в охладено

сурово мялко. – «Хранителнопром. Наука». – 1987. - №3. - Р. 10-15.

3. Станчева И. Съставь на липолитичнитет микроорганизми, изолирани от прясно

овче мляко // Животновьд. Науки. - 1997. - №1-2. - Р. 72-75.

4. Яремко С.В., Марова М.С., Борщ Г.Г., Македон И.Ю., Шевцова Т.А., Гулиц

М.П., Жильская Ж.Я. Биологические свойства Bacillus cereus, выделенных их

молочных продуктов детского питания / «Рац. питание» (Киев). – 1987. - № 22.

– С. 105-108.

5. Becker H., Terplan G. Dtsch. Milchwirt. – 1988. - №33-34. – Р. 1101.

6. Krusch U. Entwicklung von Bacillus cereus in kei marmen Milch// Molkerei. - Ztg.:

Weit Milch - 1990. - №4. – P. 89-93.

7. Lehman H., Zettier K. – H.// Eur. Dairy. Mag. – 1989. - №3. – Р. 61-65.

8. Mijacevic Zora, Bulajic Snezana. Examination of the biochemikal characteristics of

bacilli isolated from raw milk // Actavet. –1998. - №1. – P. 59-68.

9. Tuncer Tulin, Ciftci Dr. Ugur, Aydin Mehmet. Turk hijyen ve deneysel biyol. Derg. –

1987. - №1. – Р. 27-35.

10. Wong Hin – Chun, Hu Cheng – Po. Abstr. Annu. Meet. Amer. Soc. Microbiol. 1987

87th Annu. Meet., Atlanta, Ga, 1-6 Mart. – Washington, D.C., 1987. – Р. 275.

6

Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии

Бактерии вида Bacillus cereus – возбудители пищевых отравлений людей

Юдина М.А., 4 курс, ФВМ; Чумарина Е.Н., Романова Н.А., 2 курс, ФВМ,

специальность «Микробиология»

Научный руководитель – к.б.н., ст. преподаватель Феоктистова Н.А.

ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»

С середины шестидесятых годов XX века в литературе появляются

сведения о пищевых отравлениях, вызываемых бактериями рода Bacillus и, в

частности, Bacillus cereus. Первоначально было описано несколько случаев

отравления, причиной которого послужил жареный рис, содержащий указанные

бактерии. Позднее наблюдали случаи вспышек пищевого отравления после

употребления студня, содержащего бактерии того же вида. В обзоре Foot

Technol за 1988 год Bac. cereus вошел в список 10 основных инфекционных

агентов, вызывающих кишечные заболевания людей в Северной Америке. По

мнению W Sperber (1991) бактерии Bac. cereus входят в группу из 4-х наиболее

опасных микроорганизмов - источников пищевого отравления людей [1].

Н. Станчева [6], изучая состав липолитических микроорганизмов,

выделенных из свежего овечьего молока машинной дойки, установила, что

процент контаминации молока бациллами (Bacillus cereus, Васillus subtilis)

составляет 24, 24 %, за которыми следуют представители рода Micrococcus. M.

Zora, B. Snezana [17] исследовали 114 образцов сырого молока на наличие

бацилл и установили, что бациллы (Bacillus cereus, Васillus subtilis) можно

выделить даже после прогрева в течение 10 минут при 80 0С. S.Gaillard,

I.Lequerinel, P. Mafart [8], определяя содержание спорообразующих бактерий в

пробах молока, установил, что после термической обработки молока чаще

обнаруживались Bacillus cereus, Васillus subtilis, Bacillus coagulans.

H. Berkel, R. Hodlok [7] выделяли спорообразующие бактерии Bacillus

сereus из вареных колбас. По данным S.Noriyasu, K.Haruhiko [13], при изучении

более 100 образцов пастеризованной ветчины в 21% проб обнаруживались

бактерии рода Bacillus и наиболее распространенными являлись Bacillus cereus,

Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis. В сообщении C.Klug, K.Fehlhaber,

U.Muller, P. Braun [10] приводятся данные о наличии спорообразующих

аэробных бактерий в некоторых партиях колбас различных сортов,

высказывается мнение, что причиной контаминации колбас являются

добавляемые специи. Бактериологическое исследование более 100 проб

различных специй (лавровый лист, перец, корица, сухой чеснок, сухая горчица)

показало, что спорообразующие аэробные бактерии, более чем в половине

случаев обнаруживаются в количестве до 8500 бактерий на 1 г пробы.

Бактерии вида Bacillus cereus были выделены из проб хрустящего ямса,

находящегося на складах [16].

Интересные результаты получил коллектив исследователей во главе с M.

Silvia [15], анализируя случаи диареи неизвестной этиологии. Объектом

исследования были пробы пищевых продуктов, которые употреблялись не

срезу после приготовления, а хранились при комнатной температуре некоторое

7

Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии

время. В 25 % проб были выделены бактерии вида Bacillus cereus, их

количество составило более 106 КОЕ /г. I. Molska [12] провела

бактериологическое исследование из порченных пищевых продуктов и

установила, что одной из причин порчи является контаминация их Bacillus

cereus. Проведя бактериологическое исследование более 6300 проб продуктов,

M. Mazar, I. Gonzalez, M. Lopesz et al. [11] обнаружили достаточно частое по

сравнению с другими выделение бацилл, и они связывают с ними

определенный процент зарегистрированных пищевых токсикоинфекций.

Результаты, полученные A.- C Renata., C. Teresa, V. Francesco, M. Giancarlo [14]

при исследовании обсемененности блюд быстрого приготовления бактериями

вида Bacillus cereus, получили следующие результаты: из 90 проб в 11,1 %

случаев были выделены вышеуказанные микроорганизмы. Наиболее часто этот

возбудитель выделяли из рыбных блюд.

Патогенез заболеваний, вызыеваемых Bacillus cereus, полностью

опосредован действием энтеротоксина (диареягенным – летальным токсином

(DLT), обладающим тремя типами биологической активности: диареягенным,

летальным и васкулярным, увеличивающим проницаемость [2].

Пищевые отравления, причиной которых является Bacillus cereus,

возникают при употреблении продуктов питания животного и растительного

происхождения. Bacillus cereus вызывает пищевые отравления двух типов.

Первый тип отличает укороченный инкубационный период (около 4-5 часов),

характерны изнуряющие рвота и понос. Второй тип отравлений отличается

более продолжительным инкубационным периодом (около 17 часов), больные

жалуются на схваткообразные боли в животе, диарею; этот комплекс

симптомов часто и ошибочно принимают за пищевые отравления, вызываемые

клостридиями [1].

При экспериментальном введении подкожным методом бактерии вида

Bac. сereus вызывают расстройства функции желудочно – кишечного тракта,

вялость, заторможенность движений. При введении больших доз этих

микроорганизмов заболевания развиваются остро, с быстро наступающим (10 –

16 ч.) летальным исходом. При морфологическом исследовании в органах

павших животных наблюдаются геморрагии, воспалительные и некротические

изменения. В наибольшей степени эти поражения регистрируются в

кишечнике, печени, мышце сердца и в мозге. Вышеописанные изменения у

животных сходны с теми, которые зарегистрированы у погибших от

токсикоинфекций людей [3,5].

В материалах семинара, состоявшегося в 1990 году, опубликована работа

Ю.В.Езепчука и А.Р.Битцаева «Структурное сходство токсинов Bacillus cereus и

Bacillus anthracis». Авторы считают, что существует структурное и

функциональное сходство между диареегенным - летальным токсином (DLT)

Bacillus cereus и экзотоксином Bacillus anthracis. Вышесказанное подтверждают

исследования по изучению гомологии ДНК Bacillus cereus и Bacillus anthracis,

указывающие на их 100 % гомологию. Методом иммуноблота было

установлено, что Bacillus anthracis и Bacillus cereus характеризуются наиболее

8

Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии

близким антигенным родством по сравнению с другими аэробными

спорообразующими бактериями [4].

В Российской Федерации не разработаны методики по ускоренной

индикации бактерий вида Bacillus cereus в пищевых продуктах. Возможное

сходство механизмов патогенеза при заболеваниях, вызываемых Bacillus cereus

и Bacillus anthracis, обусловлено наличием возможного обмена между ними

генетического материала. Таким образом, возрастает опасность последствий

контаминации пищевых продуктов бактериями этого вида.

Библиографический список

1. Бакулов И.А., Смирнов А.М., Васильев Д.А. Токсикоинфекции и токсикозы.

Вопросы профилактики заболеваний. – Ульяновск, 2004. – С. 64 – 66.

2. Бакулов И.А., Гаврилов В.А., Селиверстов В.В. Сибирская язва (антракс). –

Вольгинский, 2000. – С.129 – 162.

3. Затула Д.Г., Резник С.Р. Влияние метаболитов споровых сапрофитных бактерий на

организм человека. – Киев: «Наукова Думка», 1973. – С.10-12.

4. Маринин Л.И. и др. Микробиологическая диагностика сибирской язвы. – М.:

ВУНМЦ МЗ РФ, 1999. – С.82 –88.

5. Прокопова Л.Л. Bac. сereus как возможные возбудители пищевых

токсикоинфекций. – Автореф. канд. дис. – Киев, 1971.

6. Станчева Н. Состав липолитических микроорганизмов, выделенных из свежего

овечьего молока // Животноводческие науки. – 1997. - №1-2. – С.72-75.

7. Berkei H., Hadlok R. Lecithinase und Toxinbildung durch Stamme der Gattung Bacikkus.

// Lebensm. itelhygiene, 1976. – V.27. – N 2. – Р.63-65.

8. Gaillard S., Lequerinel I., Mafart P. // J. Food Sci. – 1998. – V.63. – P.887-889.

9. Garry P., Vendeuvre L., Bellon-Fontaine M. // J. Dispers. Sci. and Technol. – 1998. –

V.19. – P.1175-1197.

10. Klug C., Fehlhaber K., Muller U., Braun P. // Berlin und munch tierarztl Wochenschr. –

1998. – V.111. – Р.9-12.

11 .Mazas M., Gonzalez J., Sarmiento Roberto M. // Int. J. Food Sci and Technol. – 1995. –

V.30. – N 1. – P.71-78.

12 .Molska I. // Przen. spoz. – 1996. – V.50. – N 12. – P.13-15.

13. Noriyasu S., Haruhiko K. // Biol. and Pharm. Bull. – 1998. – V.21. – P.311-314.

14. Renata А-С., Teresa С., Francesco V., Giancarlo М. // Int. J. Food Sci. and Nutr. – 1998.

- – V.49. - №4. – Р.303-308.

15. Silvia M., Frank B., Persia A., Auria B., Aurelio P. // Int. J. Food Microbiol. – 1988. –

V.7. - №2. – Р. 123-134.

16. Solape A., Ikotun T. // Nahrung. – 1988. – V.32. - №8. – Р.777-781.

17. Zora M., Snezana В. // Acta vet. – 1998. - V.48. - № 1. – Р.59-68.

9

Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии

Микробиология молока и молочных продуктов

Р.Р. Насырова, Д.Толстова, 2 курс, ФВМ

Научный руководитель – к.б.н., доцент Пульчеровская Л.П.

ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»

Молоко - секрет молочных желез млекопитающих. Оно образуется из

составных частей крови эпителиальными клетками альвеол. Альвеолы через

выводные протоки, молочную цистерну и сосковый канал сообщаются с

внешней средой, откуда могут проникать микробы. Для некоторых из них

молоко служит хорошей питательной средой. В его состав входят жирные

кислоты, аминокислоты, минеральные вещества, витамины, молочный сахар и

большое количество ферментов.

Молоко является весьма благоприятной питательной средой для развития

многих микроорганизмов. Различают специфическую и неспецифическую

микрофлору молока молочных продуктов. К специфической микрофлоре

молока

и

молочных

продуктов

относят

микробов-возбудителей

молочнокислого,

спиртового

и

пропионовокислого

брожения.

Микробиологические

процессы

за

счет

жизнедеятельности

этих

микроорганизмов лежат в основе приготовления кисломолочных продуктов

(творога, кефира, простокваши, ацидофилина и др.).

Бактерии

молочнокислого

брожения

считаются

нормальной

микрофлорой молока и молочных продуктов. Главную роль при скисании

молока и молочных продуктов играют молочнокислые стрептококки S. lactis, S.

cremaris и другие. Менее активные расы молочнокислых стрептококков (S.

citrovorus, S. lactis subsp. diacetylactis) продуцируют летучие кислоты и

ароматические вещества и поэтому широко используются при получении сыров.

В группу молочнокислых бактерий также входят молочнокислые палочки:

Lactobacterium bulgaricum, Lactobacterium casei, Lactobacterium acidophilus и т.

д. Основными возбудителями спиртового брожения в молоке и молочных

продуктах являются дрожжи {Saccharomyces lactis и др.).

Неспецифическую микрофлору молока составляют гнилостные бактерии

(Proteus), аэробные и анаэробные бациллы (В. subtilis. В. megatherium, С.

putrificum) и многие другие. Эти микроорганизмы разлагают белок молока,

участвуют в молочнокислом брожении и придают молоку неприятный вкус и

запах. Поражение молочнокислых продуктов плесенью Mucor, Geotrichum,

Aspergittus и др. придает им вкус прогорклого масла. Бактерии кишечной группы

вызывают изменение вкуса и запах молока. Другие виды грамотрицательных

бактерий (В. fluorescens, В. liquifaciens, P. putrifaciens и т. д.) обладают

различной степенью протеолитической активности и придают молоку и

молочнокислым продуктам прогорклый или горький вкус и гнилостный запах.

Ряд инфекционных заболеваний, таких как дизентерия, туберкулез, бруцеллез, Ку-лихорадка, могут передаваться через молоко.

Микробное обсеменение молока начинается уже в вымени. В процессе дойки

происходит добавочное его обсеменение с поверхности кожи вымени, с рук

10

Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии

доильщицы, из сосуда, куда оно поступает, и из воздуха помещения. Интенсивность

этого добавочного обсеменения зависит от соблюдения элементарных санитарногигиенических условий при получении молока. Плохие условия хранения молока

также могут способствовать дальнейшему развитию в нем микрофлоры.

Из плесеней встречаются молочная (Geotrichum candidum), покрывающая в

виде пушка поверхность простокваши и сметаны, а также аспергилловые,

пеницилловые и мукоровые.

Действие грибковой флоры ведет к нейтрализации среды, что делает ее

пригодной для развития гнилостных бактерий, вызывающих протеолиз казеина, и,

наконец, группы анаэробных спорообразующих маслянокислых бактерий.

Деятельность сменяющейся микрофлоры прекращается только с

наступлением полной минерализации всех органических веществ молока.

При определенных условиях процесс смены микробных биоценозов может

отклоняться от вышеприведенной схемы. Так, молочно-кислые бактерии могут

быть с самого начала угнетены микробами группы кишечной палочки, если

последние присутствуют в большом количестве. Дрожжи могут вырабатывать

заметные концентрации спирта, что имеет место в таких продуктах, как кефир

(от 0,2 до 0,6 %) и, особенно, кумыс (от 0,9 до 2,5 %). Наличие спирта создает

условия для последующего развития уксуснокислых бактерий, сбраживающих

спирт в уксусную кислоту. Наличие в молоке антибиотиков и других

ингибирующих и нейтрализующих микрофлору веществ также может замедлять

молочнокислые процессы.

Кисломолочные продукты, получаемые в основном путем внесения в

молоко особых заквасок, представляют собой чистые или смешанные культуры

определенных микроорганизмов.

Некоторые пороки молока и молочных продуктов имеют бактериальное

происхождение. Так, ослизнение или тягучесть молока вызывается В. viscosus, В.

cloacae, В. aerogenes, S. cremoris и др. Вкус молока при этом не изменяется. В то

же время для некоторых молочнокислых продуктов тягучая консистенция

является нормальной. Она достигается искусственным внесением культуры

слизеобразующих штаммов молочнокислых бактерий.

При продолжительном хранении молока в условиях относительно низкой

температуры молочнокислые бактерии не могут развивайся, при этом

размножаются некоторые виды дрожжей и гнилостных бактерий. Они вызывают

пептонизацию белков, в результате которой, молоко приобретает горький вкус.

Патогенные микроорганизмы могут попадать в молоко в процессе его

получения, хранения и транспортировки (грибы), с рук бактерионосителей и из

окружающей среды (сальмонеллы, шигеллы) либо содержаться в молоке,

полученном от больных животных (бруцеллы, микобактерии туберкулеза).

Для сохранения молоко подвергают стерилизации или пастеризации. При

этом не только гибнет микрофлора молока, но и разрушаются витамины,

нарушается агрегатное состояние белков и жиров и тем самым снижается

питательная ценность продукта. Эффективность пастеризации зависит от

заданного температурного режима и степени микробного загрязнения молока.

11

Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии

При очень высокой обсемененности бактериями часть микробов переживает

пастеризацию, в результате чего порча молока происходит быстрее. Наибольшую

опасность представляют сохранившиеся в пастеризованном молоке патогенные

энтеробактерии и энтеротоксигенные стафилококки.

После употребления в пищу инфицированного молока и молочных

продуктов могут возникать такие инфекции, как брюшной тиф, дизентерия,

холера,

эшерихиозы,

бруцеллез,

туберкулез,

скарлатина,

ангина,

сальмонеллезные

токсикоинфекции,

отравление

стафилококковым

энтеротоксином и другие заболевания.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Библиографический список

Банникова Л.А. и др. Микробиологические основы молочного производства. Москва.

Агропромиздат.1987.

Богданов В.М. Микробиология молока и молочных продуктов.

Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология. М.: ООО

«Медицинское информационное агенство», 2005.

Золотухин С.Н., Васильев Д.А. Курс лекций по санитарной микробиологии. Учебное

пособие. Ульяновск.-2002 г., 198 с.

Королева Н.С. Основы микробиологии и гигиены молока и молочных продуктов. М.

«Легкая и пищевая промышленность». 1984.

Сбойчаков В.Б. Микробиология с основами эпидемиологии и методами

микробиологических исследований. Учебник. СПб.: СпецЛит, 2007. – 592 с.

Фостер Э.М. и др. Микробиология молока. Пищепромиздат. 1961.

Микрофлора питьевой воды

Тен О.А., Левсанова Ю., 2 курс, ФВМ

Научные руководители – к.б.н., доцент Пульчеровская Л.П., д.б.н., проф. Золотухин С.Н.

ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»

Вода крайне необходима для нормального функционирования человека,

животных и растений, поскольку составляет основу их внутренней среды.

Поэтому через неё могут и передаются самые различные инфекционные

болезни. При решении вопроса водоснабжения населения доброкачественной

водой необходимо учитывать возможности водного пути передачи инфекции, в

частности брюшного тифа (паратифов), дизентерии, холеры, лептоспироза,

полиомиелита, вирусных гепатитов А и Е и других инфекционных заболеваний.

Состав микрофлоры воды разнообразен. По отдельным выделенным

культурам микроорганизмов судить невозможно о групповом составе

микрофлоры. Чаще всего в воде обнаруживаются бактерии родов Pseudomonas,

Bacillus, Micrococcus, Flavabacterium, поэтому принято определять в воде

общее количество микроорганизмов. Выделенные микроорганизмы условно

подразделяют на несколько групп:

• Психофильные микроорганизмы, оптимальная температура роста

которых 20-250С. К ним относятся:

- пигментообразующие и флюоресцирующие бактерии родов

Micrococcus, Sarcina, Pseudomonas, Flavabacterium, Chcomobacterium,

Rhodotorula;

12

Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии

- протеолитические микроорганизмы родов Cloctridium, Proteus,

Pseudomonas, Bacillus;

- спорообразующие микроорганизмы родов Bacillus (большей частью

Bacillus cereus и Bacillus subtilis) и Cloctridium (наибольшей частью выделяется

Cloctridium sporogenes);

- облигатные анаэробные микроорганизмы, находящиеся только в иловых

отложениях. К этой группе относятся бактерии Cloctridium;

- дрожжи и плесневые грибы: Torulopsis, Rhodotorula,Mukor, Aspergillus.

• Индикаторы фекального загрязнения. К ним относятся:

- мезофильные (с оптимумом развития 36-370С) и термофильные

микроорганизмы (предельная температура роста 45-460С) микроорганизмы;

- протеолитические бактерии родов Proteus (принадлежащие к семейству

Enterobacteriaceae) и Pseudomonas. Их используют в качестве санитарнопоказательных микроорганизмов. Наиболее часто встречается в воде Proteus

mirabilis – обитатель кишечника теплокровных животных, Proteus

vulgaris,часто содержащийся в сточных водах с высоким содержанием

органических веществ животного происхождения. Из рода Pseudomonas

представляет интерес вид Pseudomonas aeruginosa;

- колиформы- бактерии группы кишечных палочек, грамнегативные, не

образующие спор, аэробные или факультативно-анаэробные, сбраживающие

лактозу в течение 48 ч. при 370С с образованием кислоты и газа,

оксидазоотрицательные. К ним относятся бактерии родов Escherichia и

Enterobacter;

- энтерококки – кишечные кокки, грамположительные, не образующие

спор, аэробы, располагающиеся короткими цепочками. Типичный

представитель – вид Enterococcus faecium и Enterococcus faecales;

- сульфитредуцирующие клостридии, грамположительные, анаэробные,

спорообразующие палочки, чаще всего обнаруживается вид Cloctridium

perfringens;

- энтеровирусы. В загрязненной воде могут встречаться пикорновирусы,

энтеровирусы, такие, как вирусы полиемиелита и ЕСНО-вирусы. Кроме того,

обнаруживают присутствие аденовирусов и вируса гепатита (В-гепатит);

- бактериофаги, присутствие которых в воде позволяет сделать

заключение о наличии или недавнем нахождении в ней соответствующего

бактерии-хозяина. Устойчивость фагов к хлору дает возможность обнаружить,

что сточные воды до их хлорирования имели соответствующие индикаторные

бактерии.

Качество воды питьевых водоисточников изучают с использованием

стандартных методов. В ряде случаев качество питьевой воды не соответствует

требованиям действующих стандартов и это зависит от ряда причин. Так,

например, Saha L.C., Pandit B., Pandey B.K. при исследовании питьевой воды в

Бхагалпур (Индия) в 1987 году показали, что максимальные уровни сапрофитов

регистрировались в июле, минимальные – апреле - августе, максимальные

количества БГКП отмечались в октябре - декабре, минимальные в марте. Кроме

13

Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии

того, из обследованных водоисточников выделялись различные патогенные

микроорганизмы такие как

Salmonella typhi, Streptococcus faecales,

Streptococcus aureus, а также представители родов Shigella и Bacillus.

Jazrawi Sameer F., Al-Doori Zainab A., Haddad Tahreer A. (1988) в Багдаде

(Ирак) провели исследования проб питьевой воды, взятых из водопроводных

кранов и резервуаров для хранения. Доминирующими микроорганизмами в

пробах воды из водопроводных кранов оказались Enterobacter cloacae, а в

пробах из резервуаров для хранения – Klebsiella pneumoniae. Причем авторы

отмечают, что все выделенные штаммы были антибиотикорезистентными.

Millea L et al (1993) сообщают о том, что при исследовании питьевой

воды города Аюда было выявлено, что содержание микроорганизмов в

питьевой воде зависит от места забора и сезона. Максимальное количество

бактерий обнаружено в воде в теплые сезоны и по качественному составу из

проб были выделены в основном представители 2-х родов, принадлежащих

семейству Enterobacterioceae: Escherichia и Citrobacter.

Kistemann Thomas (1997) указывает еще на одну причину которая может

привести к широкому распространению инфекционных заболеваний через воду

центрального водоснабжения – это хранение воды в больших резервуарах с

последующим попаданием ее в водопроводную сеть. Он приводит конкретные

примеры распространения водных инфекций с 1900 г. по 1988 г. в Северной

Вестфалии и других местностях ФРГ (Германия).

Из всего изложенного выше можно сделать вывод, что вода является

естественной средой обитания разнообразных микроорганизмов, но не является

средой благоприятной для размножения патогенных микроорганизмов, для

которых биотопы – организм человека и животных.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Библиографический список

Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология. // М.:

ООО «Медицинское информационное агенство», 2005. - 736 с.

Золотухин С.Н., Васильев Д.А. Курс лекций по санитарной микробиологии.

//Учебное пособие. Ульяновск.-2002 г., 198 с.

Сбойчаков В.Б. Микробиология с основами эпидемиологии и методами

микробиологических исследований. //Учебник. СПб.: СпецЛит, 2007. – 592 с.

Saha L.C., Pandit B., Pandey B.K. Bhagalpur well waters – bacteriological quality. //

«Nat. Acad. Sci. Lett.»,1987, 10, №9, 311-313 (англ.)

Jazrawi Sameer F., Al-Doori Zainab A., Haddad Tahreer A. Antibiotic resistant

coliform and faecal coliform bacteria in drinking water.// Water., Air, and Soil Pollut/ /1988/-39, №3-4/ - C. - 377-382.

Millea Lidia , Dragan-Bularda Mihail, Lengyel Judith, Muntean Vasia . Studiul

bacteriologic al unor probe de ape din orasul Aiud. // Stud. Univ. Babes-Bolyai. Biol. –

1993. – 38, № 1-2. – C. 111-117.

Kistemann Thomas . Trinkwasserinfektionen - Risiken in hochentwickelten

Versorgungsstrukturen.|| Geogr. Rdsch. – 1997. – 49, №4. – C. 212-215.

14

Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии

К вопросу изучения патогенных бактерий почвы на растения

Яковлева А.Е., 5 курс, факультет естественно-географический

Научный руководитель – д.м.н., профессор Потатуркина-Нестерова Н.И.

ФГОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова»

Микроорганизмы - неотъемлемая часть почвы. Они играют важную роль

в гумификации и минерализации органических остатков, разрушении и

новообразовании почвенных минералов, регулируют соотношение кислорода и

углекислого газа в почвенном воздухе [1].

Количество, видовой состав и активность микроорганизмов зависят от

плодородия почв и гидротермических условий. Для их развития наиболее

благоприятен температурный интервал 25–35ºС, слабокислая или нейтральная

реакция почвенного раствора

при влажности около 60 % от полной

влагоемкости.

Минимальное количество микроорганизмов содержится под хвойными

лесами в подзолистых почвах; максимальное – в черноземах и сероземах под

травянистой растительностью, при чем больше в верхнем слое почвы около

живых корешков и отмерших частей растений. Численность и масса почвенных

микроорганизмов изменяются в течение года, вследствие множества

повторяющихся генераций. Численность бактерий на обрабатываемых почвах,

безусловно, зависит от типа ее обработки (вспашка, внесение удобрений,

ядохимикатов и т. п.), который может оказывать как положительное, так и

отрицательное влияние на их жизнедеятельность [1, 2].

В почве бактерии выполняют множество функций: аэробные окисляют

белки жиры и углеводы до аммиака, воды и углекислого газа; анаэробные

вызывают различные виды брожения, денитрификацию и десульфофикацию;

аэробные и анаэробные клубеньковые симбиотические бактерии фиксируют

атмосферный азот. Кроме симбиоза клубеньковых бактерий с корнями бобовых

присутствуют и другие типы взаимодействия бактерий с растениями: метабиоз

– целлюлозоразлагающие бактерии способствуют развитию азотобактера;

антагонизм – бактерии способны угнетать рост растений выделяемыми

токсинами.

Почва является неблагоприятной средой для большинства видов

патогенных бактерий, т. к. в ней отсутствуют необходимые питательные

вещества и другие условия для размножения. Тем не менее, некоторые из них

могут сохраняться в почве от нескольких дней, до нескольких месяцев. Это

возбудители эшерихиозов (кишечная палочка), дизентерии (шигеллы),

брюшного тифа (сальмонеллы), холеры (холерный вибрион), бруцеллеза

(бруцеллы), туберкулеза (туберкулезная палочка) [3]. Наиболее длительное

время в почве сохраняются спорообразующие бактерии: клостридии столбняка,

ботулизма, газовой гангрены, бациллы сибирской язвы, поддерживающие

существование почвенного очага.

Почва – фактор передачи многих инфекционных заболеваний животных и

человека [2]. Патогенные бактерии могут попадать в почву с фекалиями,

15

Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии

трупами, хозяйственно-бытовыми отходами и в дальнейшем распространяться

через воду, траву, овощи, грызунов и насекомых. Поэтому, в последнее время

все большее внимание привлекает проблема взаимодействия патогенов с

нетрадиционными хозяевами, а также пути проникновения в растения

патогенных для человека микроорганизмов [1].

Ю.З. Ривкус и В.М. Бочкарев [4] экспериментально доказали

возможность проникновение вакцинного штамма Yersinia pestis EV в стебель

Impatiens walleriana через корни, погруженные в микробную суспензию.

Последнее свидетельствует о способности Y. pestis колонизировать корневую

систему и вегетативные органы высших растений, что, в свою очередь,

подтверждает возможность сохранения возбудителя чумы в межэпизоотические

периоды в растениях [5].

Маркова Ю.А., Романенко А.С., Климов В.Т., Чеснокова М.В.,

исследовавшие проблему взаимодействия Yersinia pseudotuberculosis с

пробирочными растениями картофеля, отмечают, что микробиологический

анализ растительных тканей показал проникновение бактерий внутрь и

миграцию их в апикальную часть стебля и листьев. Выделенные из растений

штаммы Y. pseudotuberculosis по своим фено- и генотипическим

характеристикам не отличались от исходных штаммов. Согласно другим их

экспериментам по заражению пробирочных растений картофеля суспензией

Morganella morganii были выявлены некрозы и задержка прироста, а

Esсherichia coli, наоборот, вызвала увеличение междоузлий и, тем самым,

стимуляцию прироста [5].

В то же время, установлено, что патогенные бактерии

(Y.

pseudotuberculosis) не локализуются в точке заражения, а способны

распространяться по всему растению, попадать в плоды и семена с

последующей передачей по пищевой цепи. Обнаружение факторов

вирулентности иерсиний после их пассирования через растительный организм

подтверждает сохранение инфекционного потенциала этого микроорганизма

[6].

Таким образом, в современных исследованиях проблемы сохранения

патогенности бактерий в почве можно выделить следующие направления:

1. Исследование микробных ассоциаций почвы и их влияние на рост,

развитие растений.

2. Изучение циркуляции патогенных микроорганизмов во внешней среде.

3. Выявление связи между бактериальным загрязнением продуктов

питания и заболеваемостью кишечными инфекциями.

Библиографический список.

1. Андреева Д.М., Воробьев В.Б., Петровский Е.И. Почвоведение с основами

геологии. – Мн.: ООО «Новое знание», 2002. – 480 с.

2. Дикий И.Л., Холупяк И.Ю., Шевелева Н.Е., Стегний М.Ю. Микробиология:

Учебник для студентов фармацевтических ВУЗов и фармацевтических факультетов

медицинских институтов. – 2-е издание. – К.: ИД «Профессионал», 2004. – 624 с.

3. Онищенко Г.Г., Самошкин В.П. Социально-гигиенический мониторинг – практика

применения и научное обеспечение // Сб. научных трудов. – М., 2000. Ч.1. – С.13-21.

16

Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии

4. Ривкус Ю.З., Бочкарев В.М. Воздействие Yersinia pestis на развитие Impatiens

walleriana // Микробиология. – 2000. – № 2. – С. 40 – 41.

5. Ривкус Ю.З., Митропольский О.В., Бочкарев В.М. и др. Сохранение возбудителя

чумы в межэпизоотические периоды в растениях // Материалы регионального совещания

противочумных учреждений по эпидемиологии, эпизоотологии и профилактике особо

опасных инфекций. – Куйбышев, 1990. – С. 179-180.

6. www.jspb.ru

Накопление солей тяжелых металлов и изменения количественных

показателей микроорганизмов в корнеплодах столовой свеклы в

зависимости от условий минерального питания

Галкова Е.В., БХ-04-1

Научный руководитель – к.б.н., доцент Пузакова А.И.

ФГОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова»

Одной из актуальных проблем в современных условиях является

получение высокого экологически чистого урожая. В связи с уменьшение

использования удобрений в растениеводстве, интересным является вопрос о

том, влияет ли на накопление тяжелых металлов в сельскохозяйственной

продукции содержание минеральных веществ в почве. Поэтому целью данной

работы явилось установление связи между оптимизацией минерального

питания растений, качеством получаемой продукции и .количественными

показателями микроорганизмов в ризосфере.

Полевые мелкоделяночные опыты закладывались на агробиостанции

УлГПУ в 2007 году. Схема опыта включала 4 варианта (контроль, NPK, TM,

NPK+TM). Повторность опыта двукратная, размер делянок 5 кв.м. Вносились в

почву удобрения- нитрофоска N90P60K60, в качестве фона- тяжелые металлы

(растворы CuSO4- 1%, ZnSO4- 1%, 1% соли свинца и никеля ). В течение

вегетации велись наблюдения за всходами, подсчет листьев, измерение длины

побега. После созревания корнеплодов произвели взвешивание урожая,

определение биохимических показателей

корнеплодов в агрохимслужбе

г.Ульяновска ( содержание сахара и тяжелых металлов). В почве определялся

аммонийный, нитратный азот, K2O, P2O5.

Результаты Исследований показали, что

1. Внесение комплексного удобрения вело к увеличению общей массы

свеклы и массы корнеплодов. Увеличение составляло соответственно 55% и

14,3%.

2. Большее увеличение урожая отмечено при совместном внесении

комплексного удобрения и тяжелых металлов, которые выступали видимо в

качестве микроэлементов.

Увеличение урожайности свеклы в варианте NPK+тяжелые металлы

связано с увеличением числа листьев и размеров растения в течение вегетации.

3. Внесение только тяжелых металлов не вело к увеличению урожая.

4. Качество корнеплодов свеклы на варианте NPK+тяжелые металлы

было выше, чем на контроле или на других вариантах (выше сахаристость

17

Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии

свеклы, меньше содержалось нитритов, нитратов, уменьшилось накопление

тяжелых металлов), что объясняется сбалансированностью питания растений

по макро- и микроэлементами.

5. Таким образом, более высокий минеральный фон почвенного питания

столовой свёклы привел к получению более чистой экологической продукции с

меньшим накоплением тяжелых металлов и нитратов).

ВЫВОДЫ:

1.Накопление тяжелых металлов в корнеплодах столовой свёклы

происходит в меньшей мере на варианте со сбалансированным питанием по

N,P,K.

2.Сбалансированность питания растений свёклы ведет к увеличению

урожая растений.

3. Количественные микробные показатели ризосферы не изменены до и

после опытов.

Влияние биостимулятора на рост и развитие фасоли

Трусова О.А.

Научный руководитель – к.б.н., доцент Пузакова А.И.

ФГОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова»

Использование регулятора роста находит все большее применение в

растениеводстве. Перечень препаратов растет, а вместе с этим появляется

необходимость изучения действия этих веществ на физиолого–биохимические

процессы и качество растительной продукции в каждом регионе с его

почвенно-климатическими особенностями.

Цель: Изучить комплексное влияние регулятора роста на физиологобиохимические процессы, урожай и качество семян фасоли.

Полевой опыт проводился на агробио-станции УлГПУ в 2007 году ,размер

делянок 5 м2.Почва участка - чернозем ,рН-6,9,повторность опыта 2-х кратная.

Схема опыта:

1.

Контроль

2.

NPK

3.

1 доза биостимулятора

4.

0,5 доза стимулятора

5.

NPK+ 1 доза биостимулятора

6.

NPK+ 0,5 доза биостимулятора

Результаты:

1. Урожай фасоли возрастал на всех опытных вариантах по сравнению с

контролем. Максимальное увеличение (на 15%) было отмечено на варианте 1

доза стимулятора+NPK . Использование половины дозы стимулятора вело к

меньшему увеличению урожая (на 9%),т.е. показана прямая зависимость

стимулятора роста и урожая фасоли, причем увеличение урожая шло не за счет

увеличения числа семян, а за счет увеличения их массы.

18

Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии

2. Содержание белка увеличивалось, за счет применения биостимулятора

роста и NPK. Максимальное увеличение белка вызвала полная доза

стимулятора роста (на 3-12%), меньшее увеличение было отмечено при

использовании NPK+ 0,5 дозы стимулятора (на 5%).

3. В семенах фасоли под влиянием стимулятора (обе дозы) возрастает

содержание витамина B-3,B-12 (на 10-20%),совместное же внесение NPK и

биостимулятора увеличивает содержание витамина B-4(на 4-11%).Однако

внесение как NPK так и стимулятора роста (в полной дозе) понижало

содержание витамина B1 (тиамин) до 50%.Остальные же формы витаминов

группы B изменилось незначительно.

4. Внесение биостимулятора увеличивает содержание в фасоли тяжелых

металлов,таких как Zn (на 48,8%),Cu (на 24%), Pb (на 23%), Ag (на 28,57%), Cd

(на 7%), Ni (на 17%).

Внесение NPK увеличивает содержание Ag (на 114%), Pb (на 58%), Cd

(на 17,65%),Zn (на 24%),Cu (на 2%).

Совместное внесение биостимулятора и NPK увеличивает содержание Ag

(на 157%), Pb (на 92%), Zn (на 62,4%), Cd (на 17,65%),Cu (на 13%).

ВЫВОДЫ:

1.Использование биостимулятора ведет к повышению урожая семян. Масса

семян больше при совместном использовании стимулятора и внесении NPK.

2.Увеличивала некоторые формы витаминов группы В (В-3,В-12).

3.Снижения содержания тяжелых металлов под влиянием биостимулятора

не обнаружено (как на фоне минерального питания так и без).Т.к.

поглотительная способность фасоли возросла (усиление поступления

питательных веществ).

Изучение антибиотикочувствительности Ornithobacterium rhinotracheale

Невматуллина А., Имамов М., 2 курс, ФВМ, специальность «Микробиология»

Научный руководитель – к.б.н., доцент Молофеева Н.И., асп. Разорвина А.С.

ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»

Присутствие Ornithobacterium rhinotracheale в промышленной и дикой

птице показывает, что во всем мире есть потенциальный резервуар

возбудителя. Во многих странах полученные материнские антитела против

бактерии обнаружены в яйцах и старых птицах. Несколько обзоров показали

значительное количество индеек-носителей в Европе, Африке, Северной и

Южной Америке и некоторых азиатских странах Ornithobacterium

rhinotracheale. Многие из болезней, вызванных Ornithobacterium rhinotracheale

не признаны, так как возбудитель не может быть изолирован, либо

исследователи не знают о возможности Ornithobacterium rhinotracheale

вызывать другие симптомы, кроме более известных респираторных поражений

(Charlton et al., 1993; Hafez et al.).

Единичные случаи данной инфекции регистрировали у попугаев в

естественных условиях обитания (Hafez et al., 1993). Сложность обнаружения и

19

Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии

изучения течения орнитобактериоза у этого вида птиц в дикой природе ставит

перед многими исследователями вопрос о полном изучении механизма

заражения, передачи данного агента со своевременным, быстрым и точным его

выделением и идентификацией.

Исследования проводились со штаммом бактерии вида Ornithobacterium

rhinotracheale К 282 на базе Научно-исследовательского Инновационного

Центра Микробиологии и Биотехнологии, кафедре микробиологии,

вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ Ульяновской ГСХА по общепринятым

микробиологическим методикам.

При исследовании штамма Ornithobacterium rhinotracheale К 282 на

антибиотикоустойчивость, используя метод диффузии в агар с применением

стандартных дисков, содержащих антибиотики, получены следующие

результаты.

Рост

орнитобактерий

полностью

ингибировали

нижеперечисленные антибиотики: энрофлоксацин с радиусом зоны лизиса 20

мм, офлоксацин (17 мм), бензилпенициллин (16 мм), хлорамфеникол (18 мм),

гентамицин (25 мм), канамицин (11 мм), клиндамицин (12 мм), цефтриаксон (10

мм), амикацин (10 мм), азитромицин (12 мм), цефалексин (12 мм),

кларитромицин (10 мм), цефатоксим (13 мм), цефалотин (10 мм),

ципрофлоксацин (12 мм), доксициллин (5 мм), тетрациклин (7 мм), ванкомицин

(17 мм), цефоперазон (11 мм), эритромицин (7 мм), норфлоксацин (20 мм),

ципрофлоксацин (20 мм), ампициллин (9 мм), оксациллин (4 мм), левомицетин

(8 мм), олеаномицин (6 мм), амоксициллин (10 мм), а так же налидиксиновая

кислота (18 мм), Ко-тримаксозол (13 мм), нитрофурантоин (9 мм), амфотерицин

В (6 мм). Зоны первичного и вторичного лизиса формировали неомицин (17 мм

и 12 мм соответственнно), стрептомицин (6 мм и 10 мм), мономицин (2 мм и 10

мм). В радиусе действия 17 мм цефазолина обнаружены единичные колонии

орнитобактерий. Штамм проявил полную или частичную устойчивость к таким

химиотерапевтическим веществам как колистин (2 мм), фурагин (зона лизиса

отсутствует), нистатин (1 мм), клотримазол (2 мм), фурадонин (1 мм).

Анализируя данные проведенных исследований, заключаем, что

изучаемый штамм Ornithobacterium rhinotracheale К 282 чувствителен к

значительному количеству имеющихся химиотерапевтических препаратов.

Таким образом, их использование в качестве селективного агента возможно

только частично. Для дальнейшего решения поставленных целей необходимо

продолжить исследования.

Библиографический список

1.

Charlton, B.R., S. E. Channing-Santiago, A. A. Bickford, C. J. Cardona, R. P. Chin, G.

L. Coopeer, R. Droual, J. S. Jeffrey, C. U. Meteyer, H. L. Shivaprasad and R. L. Walker, 1993.

Preliminary characterization of a pleomorphic gram-negative rod associated with avian respiratory

disease. J. Vet. Diagnostic Invest., 5:47-51.

2.

Hafez, H.M. and D. Schulze, 1998. Efficacy of clinical disinfectants on

Ornithobacterium rhinotracheale in vitro: Short communication. In Proceedings of the 1 st

international symposium on the turkey diseases, Berlin. ISBN 3-930511-53-3. P:146-150.

20

Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии

Методы диагностики аэромоноза рыб

Столярова М., Аристархова А., 2 курс ФВМ, специальность «Микробиология»

Научный руководитель – асс. Канаева Т.И.

ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»

Бактерии рода Aeromonas были идентифицированы еще в конце 19 века,

но длительное время их считали сапрофитами, циркулирующими в воде

открытых водоемов. Аэромоноз рыб широко распространенное заболевание,

которому подвержены все промысловые рыбы, а так же многие виды

аквариумных рыбок.

Немаловажным является поиск методов ранней и надежной

идентификации возбудителя инфекции в исследуемом материале, пробах из

объектов окружающей среды, поскольку своевременно и правильно начатое

лечение любой инфекции – один из решающих факторов успеха.

Целью исследования была разработка схемы выделения и идентификации

бактерий вида Aeromonas hydrophila из различных объектов окружающей

среды.

Разработку данного бактериологического метода проводили, используя

свойство сред: накопительной (УГСХА – 1А.h.) и плотной селективной

(УГСХА – 2А.h.).

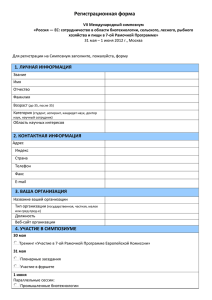

Рисунок 1. Схема выделения и идентификации Aeromonas hydrophila

Производили посевы исследуемого материала на среду накопления. Спустя

24 часа культивирования при температуре 370С на среде УГСХА – 1А.h.

21

Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии

наблюдали помутнение среды и разжижение желатина. Второй этап: со среды

накопления пересевали культуру на плотную селективную среду УГСХА –

2А.h. и ТВА с добавлением 5% дефибринированной крови. Культивировали

еще 24 часа при 370С. Спустя это время на плотной селективной среде

наблюдали рост округлых, выпуклых, светло-бежевых, блестящих колоний, до

3 мм в диаметре. Выделенные бактерии проверяли и окончательно

идентифицировали с помощь окраски по Грамму, с последующей

микроскопией, тестов на оксидазу, индол, ОF-теста, реакции на углеводы и

других дополнительных тестов. На ТВА с кровью вокруг колоний Aeromonas

hydrophila спустя 48 ч культивирования появляется широкая зона лизиса –

гемолиз. Схема выделения представлены на рис. 1

С помощью предложенной схемы нами было выделено и

идентифицировано 12 штаммов бактерий вида Aeromonas hydrophila из проб

объектов окружающей среды, изучены биохимические свойства,

антибиотикочувствительность.

Изучение биологии возбудителя бордетеллёза домашних животных

Зайнудинова Л., Тарасова Л., 2 курс, специальность «Микробиология»

Научные руководители – к.в.н., доцент Никульшина Ю.Б., асс. Сверкалова Д.Г.

ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»

Bordetella bronchiseptica – инфекционный агент, которому долгое время

не уделялось должного внимания, его патогенность, способность вызывать

самостоятельное заболевание, были под вопросом. Хотя первые сообщения о

бордетеллезе собак были сделаны в начале прошлого века, значительный

прогресс в понимании болезни наблюдается в последние десятилетия [3,4].

Новейшие исследования зарубежных ученых показали, что Bordetella

bronchiseptica является ведущим инфекционным патогеном респираторной

системы собак. Возбудитель способен передаваться от собак кошкам и

человеку, и наоборот, вызывая патологию дыхательных путей [4].

Бордетеллез - высококонтагиозное, инфекционное заболевание,

характеризующееся общим недомоганием, развитием острого воспалительного

процесса слизистой оболочки респираторного тракта, сухим, болезненным

кашлем, рвотой, прогрессирующим исхуданием и массовой гибелью животных.

В настоящее время бордетеллез широко распространён в Западной

Европе, Нидерландах, Великобритании, США. Ученые этих стран внимательно

следят за инфекцией, разрабатывают диагностикумы, методы лечения и

профилактики [3,4].

В нашей стране бордетеллез домашних животных не изучен и

диагностируется, как патология невыясненной этиологии.

В связи с этим целью нашего научного исследования явилось изучение

биологических свойств, морфологических параметров и микробиологических

тестов, характерных для возбудителя бордетеллёза домашних животных Bordetella bronchiseptica.

22

Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии

Работа проводилась в научно-исследовательском инновационном центре

микробиологии и биотехнологии (НИИЦМиБ) кафедры микробиологии,

вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГОУ ВПО

«Ульяновская ГСХА».

Морфологические, культуральные и биохимические свойства бордетелл

изучали согласно общепринятым в микробиологии методикам [1, 2]. Для

исследований был взят референт-штамм B. bronchiseptica № 8344 из музея

кафедры.

При окраске по Граму мы установили, что B. bronchiseptica мелкая грам отрицательная коккобацила. В мазке бордетеллы располагались одиночно,

парами, редко короткими цепочками.

В результате проведённых исследований в безвоздушном пространстве, в

эксикаторе роста бордетелл не наблюдали. Таким образом мы установили, что

бордетеллы строгие аэробы. Оптимальная температура для их роста составляет

35-37°С.

Культура B. bronchiseptica хорошо культивировалась на простых

питательных средах, таких, как мясо-пептонный бульон и агар.

В МПБ на вторые сутки бордетеллы вызывали равномерное помутнение с

последующим образованием осадка и пристеночного кольца

При культивировании B. bronchiseptica на различных агаровых средах

были получены следующие результаты (таблица 1).

Таблица 1.

Оценка культивирования B. bronchiseptica на различных средах

Агаровая среда

Bordetella bronchiseptica

Размер

колоний

0,2-1,0 мм

Видовые характеристики колоний

Триптиказо24-48 ч

соевый агар

BACTO PPLO 24-48 ч

агар

Борде-Жангу

18-24 ч

0,2-1,5 мм

бордетелл-агар

0,5-1,5 мм

гладкие, полупрозрачные, блестящие,

серовато-белые

гладкие, полупрозрачные, блестящие,

серовато-белые

блестящие, прозрачные, куполообразные,

гладкие, с четкой зоной гемолиза

слегка выпуклые, с ровными краями,

полупрозрачные, блестящие

МПА

Скорость

роста

24-48 ч

18-24 ч

мелкие, блестящие, серые

0,2-1,5 мм

0,3-2,5 мм

После инкубации на МПА в течении 48 часов при температуре 35-37°С

появлялись мелкие размером 0,2-1,0 мм, блестящие, серые колонии, которые

после длительного срока инкубации приобретали заплесневелый запах.

На триптиказно-соевом и BACTO PPLO агарах через 24 ч при 35-37°С

образовывались гладкие, полупрозрачные, блестящие колонии диаметром 0,21,5 мм, которые через 48-72 ч приобретали серовато-белую окраску.

23

Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии

На агаре Борде-Жангу при температуре 35-37°С в течение 18-24ч

формировались блестящие, прозрачные с ртутным или жемчужным отливом,

куполообразные, имеющие гладкую поверхность и образующие четкую зону

гемолиза колонии размером 0,3-2,5 мм.

На селективной среде – бордетелл-агаре при температуре 35-37°С через 1824ч вырастали слегка выпуклые, с ровными краями, полупрозрачные,

блестящие колонии, размером от 0,5 до 1,5 мм в диаметре.

Таким образом, по скорости роста бордетелл, по числу их колоний и

ингибированию другой микрофлоры наиболее эффективными показали себя

среды с угольными компонентами: бордетелл-агар и агар Борде-Жангу.

На кровяном агаре Борде-Жангу бордетеллы образовывали зону b-гемолиза.

То есть данный агар можно использовать для культивирования бордетелл в

вирулентной фазе. При этом рН среды должен составлять 6,2-6,8.

По результатам проведённых биохимических тестов мы установили, что для

B. bronchiseptica характерно быстрое расщепление мочевины, отсутствие

сбраживания углеводов, разжижения желатина и индолообразования. Реакция с

оксидазой – положительная.

В результате проведённых исследований мы установили, что бактерии B.

bronchiseptica достаточно требовательны к условиям роста, к наличию крови

при культивации.

Полученные результаты культивирования B. bronchiseptica противоречат

данным других исследователей, которые отмечают, что агент сохраняет

жизнеспособность на протяжении, по меньшей мере, 6 месяцев во влажных,

бедных необходимыми для бактерии питательными веществами субстратах

(например, в стоячей воде или фосфатно-буферном растворе) В зарубежных

источниках есть сообщения об установленном факте роста B bronchiseptica в

соленой воде без добавления каких-либо питательных веществ.

Таким образом Bordetella bronchiseptica - подвижная, овоидная,

грамотрицательная палочка, хорошо культивируется на обычных питательных

средах (МПБ, МПА и др.), но лучше на элективных (бордетел-агар). Обладает

гемолитической активностью, сахара не ферментирует, образует оксидазу,

уреазу, не продуцирует индол.

Рекомендуем использовать данные тесты при разработке методики

индикации и идентификации B. Bronchiseptica от домашних животных.

Библиографический список.

1. Лабинская А.С. Микробиология с техников микробиологических исследований. М.:

Медицина, 1978. – 394с.

2. Определитель бактерий Берджи: В 2-х т.: Пер.9-го амер.изд..Т.2 / Беркли Р., Бок Э.,

Бун Д. и др.; Под ред.Хоулта Дж.и др. - М.: Мир, 1997. – 800 с.

3. Binns, S. H., Dawson, S., Speakman, A. J., Cuevas, L., Hart, С A., Bennett, M., Morgan, K.

L. & Gaskell, R. M. Feline bordetellosis: prevalence and risk factors for infection. // Veterinary

Record. – 1999. - №17. – Р. 458-461.

4. Bromberg K., Tannis G., Steiner P. Detection of Bordetella pertussis associated with the

alveolar macrophages of children with immunodeficiency virus infection. // Infect. Immun. – 1991.

- №59. – Р. 4715-719.

24

Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии

Сравнение спектров литического действия коммерческого коли протейного бактериофага и протейного бактериофага П-16 УГСХА

Юдина М.А., Шишкова С.Н., 4 курс, ФВМ

Научный руководитель – к.б.н., ст. преподаватель Феоктистова Н.А.

ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»

Спектр литического действия фага - это спектр лизиса гомологичных

фагу бактерий по серологической группе, или литический спектр бактериофага

в отношении гомологичных бактерий (Ганюшкин, 1988).

Перед нами была поставлена задача: сравнить спектр литического

действия «Бактериофага коли-протейного жидкого» (предприятие по

производству бактерийных препаратов г.Н. Новгород) со спектром литического

действия селекционированного нами протейного бактериофага П-16 УГСХА,

депонированного

в

государственной

коллекции

Всероссийского

государственного центра качества и стандартизации лекарственных препаратов

для животных и кормов ФГУ «ВГНКИ» (Справка о депонировании штамма

бактериофага П-16 УГСХА от 21.02.2006 №263-3/19) на 14 штаммах бактерий

рода Proteus (коллекция кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии

и ВСЭ ФГОУ ВПО «Ульяновская Государственная сельскохозяйственная

академия») и 12 штаммах бактерий рода Proteus, выделенных от животных в 7

хозяйствах Ульяновской и Самарской областей неблагополучных по

желудочно-кишечным

заболеваниям

молодняка

сельскохозяйственных

животных в период с 2004 по 2005 годы.

Определение спектра литической активности проводили методом

нанесения бактериофага на газон бактериальной культуры (Адамс, 1961).

Методика опыта: накануне опыта по чашкам Петри разливали 1,5 %

мясопептонный агар, куда предварительно добавляли 0,04 % спиртовый

раствор генцианвиолета (0,1 мл на каждые 100 мл МПА). Перед

использованием чашки подсушивали в термостате 15 - 20 минут. Исследуемые

культуры протеев выращивали 18-20 часов при 37 0С на мясопептонном

бульоне.

На мясопептонный агар наносили 3-4 капли протейной культуры,

растирали по поверхности МПА при помощи шпателя, затем ставили чашки для

подсыхания в термостат на 15-20 минут.

Основание чашки Петри делили бактериологическим карандашом на два

сектора. Изучаемый бактериофаг стерильной пипеткой наносили на первый

сектор легким прикосновением капли к поверхности мясопептонного агара

возле края чашки и, наклоняя чашку, давали ему стечь в виде дорожки. На

второй сектор аналогичным образом наносили стерильный мясопептонный

бульон для контроля. После подсыхания жидкости чашки ставили в термостат

на 16–18 часов при температуре 37 0С.

В результате проведенных исследований по сравнению спектров

литического действия “Бактериофага коли - протейного (жидкого)” и

25

Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии

протейного бактериофага П-16

представленные в таблице 1.

УГСХА

были

получены

результаты,

Таблица 1

Спектры литического действия коммерческого коли-протейного

бактериофага и фага П-16 УГСХА

№№

Название штамма

Взаимодействие Взаимодействие

с коммерческим с фагом П-16

фагом

УГСХА

1

Proteus mirabilis Тр. 1 Культ.

+

2

Proteus mirabilis 95/98

+

+

3

Proteus mirabilis 31/82

+

4

Proteus mirabilis 14 3”П“

5

Proteus mirabilis 4/2 3”П“

+

6

Proteus mirabilis 31/32

7

Proteus mirabilis 523

+

+

8

Proteus mirabilis 491

+

9

Proteus vulgaris Куз.с/х Тр. 1

+

сел.

10

Proteus vulgaris Куз. с/х фекал

+

11

Proteus vulgaris 82/98

+

12

Proteus vulgaris 3”П” №3

+

13

Proteus vulgaris 85/98

+

+

14

Proteus vulgaris 55А

+

15

Proteus vulgaris 261

+

16

Proteus vulgaris 1

+

17

Proteus vulgaris 2

18

Proteus vulgaris 3

+

+

19

Proteus vulgaris 4

+

20

Proteus vulgaris 5

+

+

21

Proteus vulgaris 6

+

22

Proteus vulgaris 7

+

23

Proteus vulgaris 8

+

+

24

Proteus vulgaris 9

+

25

Proteus vulgaris 10

+

26

Proteus mirabilis 1

Процент лизиса

42,3

65

Из данных таблицы 1 видно, изучаемый поливалентный бактериофаг

проявил активность в отношении 11 культур, процент лизиса равен 42,3%, а

селекционированный нами протейный бактериофаг П-16 УГСХА был активен в

отношении 17 культур, что составляет 65%.

На рисунке 1 показан лизис культуры Proteus vulgaris 261 протейным

бактериофагом П-16 УГСХА.

26

Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии

Рис.1. Лизис культуры Proteus vulgaris 261 протейным бактериофагом П-16 УГСХА

Анализируя полученные результаты, можно сделать выводы о

недостаточном диапазоне литической активности коммерческого препарата

«Бактериофага коли-протейного жидкого» (предприятие по производству

бактерийных препаратов г.Н. Новгород) по отношению к культурам протея,

выделенным от животных. Протейный бактериофаг П-16 УГСХА проявил

более широкий диапазон лизиса.

Библиографический список

1. Адамс М. Бактериофаги. - Москва, 1961. - С. 15-44.

2. Ганюшкин В.Я. Бактериофаги сальмонелл и их применение их применение в

ветеринарии. Учебное пособие. – Ульяновск, 1988. – С45-49.

Современные методы идентификации и типирования некоторых бактерий

Pseudomonas

Алтынбаева Р.Р., Яковенко М.Л., Ерушкина Ж.А., Озерова Т.А., Черткова Т.А., Уткина М.А.,

4 курс, ФВМ

Научный руководитель - к.б.н. Афонин Э.А.

ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»

Причина повышенного интереса к бактериям Pseudomonas aeruginosa,

Pseudomonas cepacia со стороны учёных-бактериологов

очевиден - за

последние 50 лет псевдомонадные инфекции стали занимать ведущее место

среди нозокомиальных и оппортунистических заболеваний, у онкологических,

ожоговых больных, больных СПИДом.

Риск подвергнуться внутрибольничной инфекции у госпитализированных

больных очень высок и Pseudomonas aeruginosa является причиной этих

27

Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии

инфекций. В силу своей не притязательности к пищевым факторам и

устойчивости к неблагоприятным воздействиям окружающей среды

Pseudomonas aeruginosa способна длительное время сохраняться и

размножаться во влажной среде, создавая подчас неожиданные сюрпризы в

распространении инфекции, поэтому совершенствование методов типирования

данного биологического объекта является актуальной задачей для учёных.

Одним из перспективных направлений исследований Pseudomonas

aeruginosa является метод, основанный на принципе хромосомного

типирования [3]. По мнению авторов, для достоверного определения

возбудителя внутрибольничных инфекций необходимо использовать методы

фено, и генотипирования (пульсирующий ЭФ в геле, определение плазмидного

профиля, рестрикционный анализ, риботипирования и ПЦР).

Разработан метод [2] обнаружения Pseudomonas cepacia с помощью ПЦР.

Используются последовательности 16S рРНК в качестве праймеров при

амплификации. ПЦР пригодна для быстрого, чувствительного и точного

обнаружения P. cepacia.

Отечественными учёными [4] разработан достаточно интересный способ

идентификации Pseudomonas aeruginosa. Способ включает определение

чувствительности штамма к антибиотикам, его фаготипа и серотипа,

устойчивости к дезинфицирующим веществам, плазмидный профиль,

коэффициент адгезии к эпителиальным клеткам.

Способ позволяет идентифицировать штамм синегнойной палочки с

точностью 100% (по мнению авторов изобретения).

Заслуживает внимания разработка немецких учёных [1]. Предметом

изобретения являются 3 олигонуклеотида, предназначенные для специфичного

обнаружения Pseudomonas aeruginosa с использованием ПЦР, амплификация

межгенного спейсера рРНК 23S-5S и последующей гибридизации.

Основываясь на данных литературы, можно уверенно сказать, что

магистральным направлением в разработке методов идентификации является

усовершенствование уже разработанных методов типирования Pseudomonas

aeruginosa в частности усовершенствование ИФА-(ELISA) и ПЦР для

идентификации Pseudomonas aeruginosa.

К числу новаторских методов идентификации микроорганизмов вообще и

Pseudomonas в частности, а также вирусов можно отнести иммуноферментный

анализ на микрофлюидном чипе и ПЦР с использованием микрофлюидной

аналитической системы.

Использование МФАС позволяет проводить анализ малых объемов пробы

(около 10 микробных клеток) с высокой производительностью и

быстродействием. Данные работы производится на компактных устройствах,

которые могут быть встроены в другие системы лабораторного анализа.

Авторы (5) провели иммуноферментный анализ на микрофлюидном чипе.

По сравнению с стандартным ELISA выполненный с тем же самым вирусом,

минимальная обнаружимая концентрация вируса была улучшена, время

28

Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии

обнаружения было сокращено и количество использованного антитела были

существенно уменьшены.

Fujita S и соавторы (2005) провели ПЦР анализ на микрочипе. Была

проведена идентификация стафилококка. Объединенный PCR-МФАС метод

правильно идентифицировал стафилококк в 102 (89 %) из 114 культур крови.

В МФАС реализована концепция построения прибора с модулями (рис

1.), снабженными собственными микропроцессорами.

Рис 1. МФАС (Фото предоставлено Евстраповым А)

Современные

микрофлюидные

биочипы

(рис.

2)

позволяют

дифференцировать вещество в предельно низкой концентрации (от 10 до 1000

молекул) со скоростью около 1 млн. операций в секунду.

Рис. 2. Микрочип (Фото предоставлено Евстраповым А)

В заключении хотелось бы отметить, что перспективным направлением

идентификации и типирования микроорганизмов вообще и Pseudomonas

29

Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии

aeruginosa в частности является метод, основанный на принципе исследования

микробной клетки в микрофлюидном потоке поскольку это позволит:

Дифференцировать микробы в режиме online не разрушая клетки

Дифференцировать токсины микроорганизмов

Дифференцировать живую микробную клетку от не живой.

Библиографический список.

1. Berghof Kornelia; Brauer Anja; Gasch Alexander; Gronewald Cordt. Nucleinsaure-Sequenzen

und Verfahren zum Nachweis von Bakterien der Gattung Pseudomonas. Патенты, Германия,

1999, патент №19739611 пат.дата:11.03.99.

2. Campbell Preston W.; Phillips John A.; Heidecker Gwendolyn J. Krishnamani M.R.S.;

Zahorchak Robert; Sutt Terrence L." Detection of Pseudomonas (Burkholderia) cepacia using

PCR" //Pediat.Pulmonol.1995, №1, p.44-49.

3. Schmitz F.J.; Heinz H.P. "Charakterisierung nosokomialer Infektionserreger. Eine Ubersicht zu

den Einsatzmoglichkeiten genotypischer Verfahren" // MTA, 1997, №3, p.152-156, 15

4. Шкарин В.В.; Никифоров В.А.; Воробьева О.Н.; Давыдова Н.А. ; Саргина Е.С. "Способ

диагностики госпитального штамма синегнойной палочки Pseudomonas aeruginosa" //

Патенты РФ, 1998, Бюл. № 13, Пат.№ 2110579 Пат.дата 10.05.98.

5. Liu WT, Zhu L, Qin QW, Zhang Q, Feng H, Ang S. Microfluidic device as a new platform for

immunofluorescent detection of viruses. Lab Chip. 2005 Nov; 5(11):1327-30. Epub2005 Oct 4.

6. Fujita S, Senda Y, Iwagami T, Hashimoto T. Rapid identification of staphylococcal strains from

positive-testing blood culture bottles by internal transcribed spacer PCR followed by microchip

gel electrophoresis. J Clin Microbiol. 2005 Mar;43(3):1149-57.

Биологическая возможность использования Pseudomonas aeruginosa для

удаления нефтяного загрязнения воды и почвы

Алтынбаева Р.Р., Яковенко М.Л., Ерушкина Ж.А., Озерова Т.А., Черткова Т.А., Уткина М.А.,

4 курс, ФВМ

Научный руководитель к.б.н. Афонин Э.А.

ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»