316

реклама

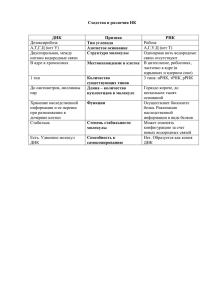

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ М.В. Чупина, Г.В. Червоная г.Барнаул В январе 2013г. в медико-криминалистическое отделение краевого бюро судебно-медицинской экспертизы поступил фрагмент обгоревших мягких тканей. Из исследовательской части следует, что данный фрагмент неправильной формы, размерами 308х495х246мм, общей массой 2856г. Мягкие ткани с наружной поверхности в состоянии обугливания. В ходе препаровки обнаружены фрагменты длинной трубчатой кости, проксимального конца бедренной кости и два фрагмента костей таза. По костным фрагментам анатомо-морфологическим методом установить видовую принадлежность не представилось возможным из-за отсутствия четких критериев. Поэтому из общего массива на биологическое исследование были направлены фрагмент мягких тканей и фрагмент длинной трубчатой кости с целью установления их видовой принадлежности. Присланный фрагмент мягкой ткани был с выраженными признаками термического воздействия, и имел вид «вареного мяса». При проведении предварительной пробы на определение наличие белка с азотной кислотой (проба Геллера) в мышечной ткани был неоднократно получен отрицательный результат. Определении видовой принадлежности реакцией встречного иммуноэлектрофореза на мембранах из ацетатацеллюлозы также дал неудовлетворительный результат. Фрагмент длинной трубчатой кости с частицами мягких тканей на поверхности визуально был менее подвержен термическому воздействию. При цитологическом исследовании мягких тканей обнаружены поперечно-полосатые мышечные волокна, фрагменты кровеносных сосудов без выраженных изменений в ядрах. (рис.1) 316 Рис 1. Фрагмент поперечно-полосатого мышечного волокна (Азур-эозин, ув. 1000х) Вместе с тем, в части ядер найдены изменения в виде увеличения объема ядра с появлением в центре полости (вакуоли). Отмечалась низкая восприимчивость ядер к азурэозиновому красителю. (рис.2) Рис. 2. Видоизмененные ядра (Азур-эозин, ув. 1000х) В то же время результат определения видовой принадлежности методом реакции встречного иммуноэлектрофореза на мембранах из ацетатацеллюлозы оставался отрицательным. 317 По данным специальной литературы в судебно-медицинской практике достаточно затруднительным является исследование биологических объектов подвергшихся температурному воздействию, при этом в тканях наблюдаются неспецифические явления. Данные неспецифические явления могут быть как обратимыми, так и необратимыми (Барсегянц Л.О., 1999). К необратимым явлениям относится изменение физико-химических свойств молекул белков в результате тепловой денатурации, которая происходит при воздействии температуры уже свыше 60°С (Вагина Н.Н., 1986). Антигенные свойства сывороточных белков, в том числе и видоспецифические, связаны с сохраняемостью их третичной структуры. Её стабильность обусловливается вандер-ваальсовыми силами между боковыми радикалами, водородными и дисульфидными связями, а также гидрофобными взаимодействиями (Бреслер С.Е., 1973). При воздействии на белки высоких температур тепловая энергия становится больше энергии нековалентных связей в нативной молекуле, что вызывает их разрыв. Развертывание белковой молекулы приводит к дезорганизации радикалов, ответственных за антигенную специфичность, что является причиной частичной или полной утраты видовых свойств. При этом отрицательными оказываются предварительная проба на белок и реакция встречного иммуноэлектрофореза, как и в нашем случае. Существуют ряд методик, направленных на устранение термических последствий в тканях: –– промывание в хлороформе объектов исследования; –– использование замораживающего микротома; –– высаливание альбуминовых и глобулиновых фракций в вытяжках из исследуемых объектов; –– центрифугирование и/или фильтрование вытяжек; –– нейтрализация вытяжек. Однако, при применении вышеуказанных методик редко удается достичь положительного результата, а трудоемкость и затраченное время ставят под сомнение необходимость их использования. 318 На сегодняшний день установление видовой принадлежности крови и микрочастиц в биологической практике сводится к применению одной из следующих методик: - обнаружение в клетках и крови антигена Н системы АВО; - выявление в ядрах клеток мужской половой метки-Yхроматина; - выявление видоспецифических белков. Учитывая состояние обнаруженных нами клеток и неоднократно полученных отрицательных результатов при определении видоспецифических белков, был выбран один из вышеуказанных методов, а именно установление антигена Н в реакции абсорбции-элюции. Реакцию проводили следующим образом. Мышечную ткань измельчали, помещали в пробирку и заливали 0,15М раствора хлорида натрия. В пробирку также помещали стерильные нити марлевого бинта. В реакцию вводили непосредственно нити марли экстрагированные в физиологическом растворе в течении 18 часов с исследуемыми мягкими тканями, а кроме того наслоенные на ниточки марли остатки вытяжек из этих объектов. Для абсорбции использовали “цоликлон” анти-Н в титре 1:128. Абсорбцию проводили в течение 18 часов при температуре +5°С, в условиях холодильника. Отмывание от несвязанных антител проводили в четырех порциях охлажденного физиологического раствора. Элюцию производили в физиологическом растворе в пробирках в термостате, при температуре +52°С, в течение 20 минут. Элюаты переносили в чистые пробирки, куда добавляли по одной капле соответствующих эритроцитов в 1% взвеси. При учете результатов во всех исследуемых объектах был выявлен антиген Н. Для подтверждения полученных результатов использовали методику молекулярно-генетического установления половой принадлежности, анализируя фрагменты гена Амелогенина. Молекулярно-генетический метод определения половой принадлежности имеет очевидное преимущество по срав319 нению с цитологическим при исследовании следов, как малой величины, так и в случаях деградированной ДНК. Это преимущество может быть использовано при исследовании вещественных доказательств, которые были подвергнуты воздействию различных факторов окружающей среды. Хромосомная ДНК содержится во всех ядерных клетках организма, поэтому для экспертного исследования в принципе пригодны любые биологические субстраты, в которых сохранились хотя бы единичные клетки или остатки их ядерного материала. Вышеуказанный метод является очень чувствительным, обладает высокой разрешающей способностью и позволяет эффективно оценить половую принадлежность исследуемого материала. Препарат хромосомной ДНК получали путем использования стандартных операционных процедур получения “килексных” лизатов. Процедура заключается в очистке ДНК от металлосодержащих соединений и протеинов путем кипячения в присутствии Chelex 100. Для выделения использовали 100 мкл 5% суспензии хелатирующего реагента “Chelex – 100” (Bio-Rad, США), обрабатывая частицы мышечной ткани в течение 60 минут при 56°С, затем 9 минут при 99°С (в условиях термостата). Анализ пол специфических вариантов (XX, XY) диморфного гена Амелогенина проводили с помощью полимеразной цепной реакции с использованием системы энзиматической амплификации названного локуса. Для амплификации ДНК использовали комплект реагентов для идентификации личности на основе анализа локуса Амелогенина НПФ “АТГБиотех” Москва. Используемые реагенты видоспецифичны для геномной ДНК человека. Продукты полимеразной цепной реакции фракционировали электрофоретически в 8% ПААГ в денатурирующих условиях и анализировали в проходящем свете после окрашивания нитратом серебра. Генетический пол определяли по наличию одного (XX, AMGX – 106 п.н., женский) или двух (XY, AMGX – 106 п.н. и AMGY – 112 п.н., мужской) амплифицированных фрагментов. 320 На электрофореграмме продуктов амплификации гена Амелогенина на матрице ДНК из полученного препарата ДНК выявлен двухфрагментарный профиль (106 и 112 п.н.), с практически одинаковым соотношением масс в обоих фрагментах, что формально соответствует мужскому генетическому полу (рис.3). Генотипы локуса Амелогенина: Дорожка 1 – XY (К+) – XX (К–) – К+ А 1 К– Рис. 3. Электрофореграмма амплифицированных фрагментов ДНК локуса Амелогенина из частиц мышечной ткани на костном фрагменте – дорожка 1 Маркеры молекулярного веса: А – маркер молекулярной массы локуса Амелогенина, (К+) – положительный контрольный образец ДНК женского генетического пола, (К–) – отрицательный контроль без ДНК. Проведенные исследования доказали принадлежность данного биологического объекта человеку мужского генетического пола. Таким образом, описанный случай экспертной практики отражает наибольшую эффективность комплексного подхода с использованием разнопрофильных исследований: серологического, цитологического, молекулярно-генетического, что позволяет в сокращенные сроки и в полном объеме решить вопросы, поставленные правоохранительными органами. 321 Список литературы 1. Барсегянц Л.О. Судебно-медицинское исследование вещественных доказательств. –М.: Медицина, 1999. –272 с. 2. Вагина Н.Н. Сохраняемость сывороточных белков в следах крови в зависимости от температурного фактора. // Суд.-мед. эксперт. 1986. № 4. -С.42-44. 3. Бреслер С.Е. Молекулярная биология. –Л., 1973. - 577с.