Клетки APUD-системы слизистой оболочки желудка в

реклама

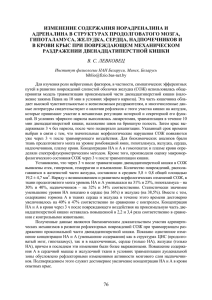

Оригинальные исследования 3, 2007 УДК 616.33-006.5-091 Клетки APUD-системы слизистой оболочки желудка в морфогенезе приобретенных эпителиальных полипов Е.Л. Куренков, А.В. Пенькова, В.Н. Кокшаров, В.Л. Коваленко (Кафедра патологической анатомии Челябинской государственной медицинской академии) ги ро Р эн ос т с ко ер ийс ло ол ки пр ог й ок ии жу то , ге рн ло п ал ги ато и л о полипов желудка при фоновом для них хроническом гастрите (ФХГ) в условиях персистенции H. pylori. Исследованы биоптаты приобретенных эпителиальных полипов от 85 больных обоего пола в возрасте от 14 до 85 лет. Полипы были распределены на группы: ФГ, ГП – по 20 случаев (по 10 наблюдений полипов тела и антрума желудка в каждой группе), ДА, Ад – по 10 наблюдений, мАд – 5 случаев (все исследуемые полипы локализовались в антральном отделе). Кусочки СОЖ при фоновом для полипов хроническом гастрите изучены у 20 больных (по 10 случаев ФХГ тела и антрального отдела желудка в каждой группе). Биоптаты фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина, затем помещали в парафин. С каждого парафинового блока получали плоскопараллельные серийные тканевые срезы 29 ст альные опухолевые полипы [6]. В ряде исследований показано, что подавляющее большинство приобретенных эпителиальных полипов ассоциировано с персистенцией на поверхности слизистой оболочки H. pylori. Отмечена связь между присутствием и количеством микроорганизмов на СОЖ при эпителиальных полипах, с одной стороны, и особенностями тканевых реакций слизистой оболочки при ФГ, ГП и паренхимы при ДА, Ад, мАд, с другой [5–7]. Несмотря на это, до сих пор не проводились исследования нейроэндокринного аппарата желудка при различных морфогенетических вариантах приобретенных эпителиальных полипов в условиях персистенции H. pylori. Целью настоящего исследования явилось изучение морфологии APUD-системы СОЖ на разных этапах морфогенеза приобретенных эпителиальных га П риобретенные эпителиальные полипы желудка являются разнородной группой патологических образований слизистой оболочки желудка (СОЖ), представленной фовеолярной гиперплазией (ФГ), гиперпластическими полипами (ГП), «двухэтажными» аденомами (ДА), аденомами (Ад), малигнизированными аденомами (мАд), которые могут быть последовательными этапами их морфогенеза [5–7]. В последнее время все больше внимания уделяется изучению роли клеток APUD-системы СОЖ в развитии ее воспалительно-дисрегенераторных изменений. Описаны морфология, функция различных видов эндо­ криноцитов желудка и их морфофункциональная интеграция при Helicobacter pylori (H. pylori)-ассоциированном хроническом воспалении СОЖ [2, 3], на фоне которого возникают гиперпластические и эпители- и, Изучен нейроэндокринный аппарат слизистой оболочки желудка при различных морфогенетических вариантах приобретенных эпителиальных полипов и фоновом хроническом гастрите в условиях персистенции Helicobacter pylori. Установлено, что на воспалительногиперпластических этапах морфогенеза эпителиальных полипов регистрируется дисрегенераторный характер изменений нейроэндокринного аппарата с желудочным типом его дифференцировки. На опухолевых этапах отмечается неопластический профиль эндокриноцитов с кишечным типом дифференцировки. Ключевые слова: приобретенные эпителиальные полипы желудка, нейроэндокринные клетки. Оригинальные исследования а г 3, 2007 б д в е ж ги ро Р эн ос т с ко ер ийс ло ол ки пр ог й ок ии жу то , ге рн ло п ал ги ато и л о при окраске тканевых срезов по Гримелиусу не выявляются). Сумма GLI- и S-клеток при ДА, Ад и мАд определялась вычитанием из числа аргирофильных клеток количества клеток аргентаффинного типа (ECклеток). Для выявления различий в содержании нейроэндо­криноцитов СОЖ при разных видах приобретенных эпителиальных полипов желудка содержание апудоцитов в слизистой оболочке и паренхиме желудочных полипов при фоновом для них хроническом гастрите сопоставляли парами: ФХГ с ФГ, ФГ с ГП, ГП с ДА, ДА с Ад и Ад с мАд. При этом мы исходили из ранее высказанных суждений о морфогенезе приобретенных эпителиальных полипов желудка [5–7]. Полученные данные подвергали обработке приемами вариационной статистики. Достоверность различия оценивали по Z-критерию. В СОЖ при ФХГ, ФГ, ГП четко визуализировались арги- ст 30 кишечноэпителиальными, метапластическими опухолями [1]. Их возникновению предшествовала неполная кишечная метаплазия СОЖ, способствовавшая становлению дисплазии желудочного эпителия [12], которая свойственна аденоматозным полипам желудка [1]. Известно, что опухолевые клетки и их клетки-предшественницы имеют фенотипическое сходство. Поэтому профиль нейроэндокринных клеток в диспластически измененных зонах ДА, Ад и в мАд будет схож с таковым в участках СОЖ, претерпевших метаплазию неполного кишечного типа. В очагах неполной кишечной метаплазии находят I-, S-, GLIи EC-клетки [19]. Последнее определяет то, что выявляемые с помощью реакции Гримелиуса аргирофильные апудоциты в участках дисплазии ДА при Ад и мАд оценивались как S-, GLI- и EC-клетки (I-клетки га толщиной 5–7 мкм. H. pylori, колонизирующие СОЖ при ФХГ и эпителиальных полипах, обнаруживались в гистологических препаратах, окрашенных метиленовым синим. Нейроэндокринные клетки выявляли с помощью аргирофильной реакции Гримелиуса, аргентаффинной реакции Массона в модификации Гамперля и непрямой иммунопероксидазной реакции с использованием моноспецифичных поликлональных антител (фирмы «Shandon») к гастрину и соматостатину. Содержание различных видов эндокриноцитов выражали в абсолютных значениях на 1 мм2 слизистой оболочки, паренхимы эпителиальных полипов и СОЖ при ФХГ. Количество ECL-клеток в СОЖ при ФХГ, ФГ, ГП тела желудка определяли путем вычитания из числа аргирофильных клеток количества клеток аргентаффинного типа [2]. Изученные аденомы по своему происхождению являлись и, Рис. 1. Эндокринные клетки слизистой оболочки желудка при фоновом хроническом гастрите, фовеолярных и гиперпластических полипах Аргирофильные эндокриноциты (а), аргентаффинные клетки (б), G-клетки (в), D-клетки (г) при фоновом хроническом гастрите; аргирофильные (д), аргентаффинные (е) апудоциты, G-клетки (ж) слизистой оболочки воспалительно-гиперпластических полипов. а, д – реакция Гримелиуса; б, е – реакция Массона–Гамперля; в, г, ж – непрямая иммунопероксидазная реакция. а, б, г, д, е, ж – увеличение ×1000; в – увеличение ×200 Оригинальные исследования 3, 2007 в а е б ж г д з и ги ро Р эн ос т с ко ер ийс ло ол ки пр ог й ок ии жу то , ге рн ло п ал ги ато и л о по сравнению с воспалительногиперпластическими полипами СОЖ при ФХГ. Обращало внимание резкое снижение числа серотониноцитов в мАд в сравнении с ДА и Ад. Отмечено наличие нарастающих реципрокных отношений между количеством G- и D-клеток в пользу первых при ФХГ, ФГ и ГП. В ДА реципрокность сохранялась, но была выражена в меньшей степени за счет некоторого снижения содержания гастриноцитов и увеличения количества соматостатиноцитов в этих полипах в сравнении с гиперпластическими полиповидными образованиями СОЖ. 31 ст стью поверхности СОЖ при ФХГ, полиповидных образованиях и особенностями тканевых реакций при этих страданиях были приведены в ряде ранее опубликованных работ [5–7]. Результаты исследования показали, что общее количество нейроэндокринных клеток возрастало от ФХГ к воспалительно-гиперпластическим, «двухэтажным» и аденоматозным полипам СОЖ и несколько снижалось в малигнизированных аденомах желудка (рис. 3). Из данных, приведенных на рис. 4, следует, что представительство EC-клеток в ДА и Ад было значительно выше га рофильные, аргентаффинные эндокриноциты, а также G- и D-клетки (рис. 1). В паренхиме ДА, Ад, мАд выявлялись аргирофильные и аргентаффинные апудоциты, а G- и D-клетки в зонах аденоматозного и канкрозного роста эпителиальных опухолевых полипов не обнаруживались (рис. 2). Во всех случаях поверхность изучаемых полипов и/или СОЖ при ФХГ была обсеменена H. pylori. Данные, касающиеся полуколичественной оценки H. pylori-колонизации СОЖ при ФХГ и эпителиальных полипах, а также о связи между H. pylori-обсемененно- и, Рис. 2. Эндокринные клетки «двухэтажных», аденоматозных и малигнизированных аденоматозных полипов желудка Аргирофильные клетки (а), аргентаффинные апудоциты (б), G-клетки (в) «двухэтажных» аденом; аргирофильные (г), аргентаффинные апудоциты (д) паренхимы аденом; е – G-клетки в паренхиме аденоматозных полипов отсутствуют; аргирофильные (ж), аргентаффинные (з) эндокриноциты зон малигнизации аденом; и – Gклетки в участках малигнизации аденоматозных полипов отсутствуют. а, г, ж – реакция Гримелиуса; б, д, з – реакция Массона–Гамперля; в, е, и – непрямая иммунопероксидазная реакция. а, б, в, и – увеличение ×200; г, д, е, ж, з – увеличение ×400 Оригинальные исследования 32 ги количеством G- и D-клеток в пользу первых. Это объясняется известной морфофункциональной связью между этими типами эндокриноцитов, а также высокой иммуностимулирующей и метаболической активностью H. pylori. Штаммы 1-го типа H. pylori индуцируют секрецию интерлейкина-8 (ИЛ8) покровным эпителием в собственную пластинку СОЖ [4, 16, 17]. В свою очередь, ИЛ8 стимулирует продукцию иммуноцитами различных цитокинов, таких как ИЛ1, ИЛ2, ИЛ4, ИЛ6, фактор некроза опухоли-альфа, гаммаинтерферон, фактор активации тромбоцитов [3, 13, 15–17], ро Р эн ос т с ко ер ийс ло ол ки пр ог й ок ии жу то , ге рн ло п ал ги ато и л о В Ад и мАд желудка ни G-, ни D-клетки не обнаруживались (рис. 5). Количество ECL-клеток в фовеолярных полипах СОЖ преобладало над представительством гистаминоцитов при ФХГ и было примерно равным таковому в ГП (рис. 6). Суммарное содержание GLIи S-клеток в Ад доминировало над ним в ДА и не отличалось от этого показателя в мАд (рис. 7). На воспалительно-гиперпластических этапах морфогенеза эпителиальных полипов желудка нами замечены реципрокные взаимоотношения между ст Рис. 4. Число EC-клеток в слизистой оболочке желудка при приобретенных эпителиальных полипах желудка и фоновом хроническом гастрите Примечание. То же, что на рис. 3. га Рис. 3. Число аргирофильных эндокринных клеток слизистой оболочки желудка при приобретенных эпителиальных полипах желудка и фоновом хроническом гастрите * Достоверные различия параметров (р>0,95) при сопоставлении ФХГ с ФГ, ФГ с ГП, ГП с ДА, ДА с Ад, Ад с мАд; nФХГ=20, nФГ=20, nГП=20, nДА=10, nАд=10, nмАд=5, где n – число наблюдений. которые обусловливают гиперплазию и гиперфункцию G-клеток [14, 20]. Щелочное окружение H. pylori, определяемое высокой концентрацией ионов аммония, снимает стимулирующее действие соляной кислоты на D-клетки [4], приводящее к уменьшению их числа и снижению секреции соматостатина, что также способствует гиперплазии G-клеток. Увеличение содержания G-клеток при ФХГ, ФГ, ГП сопряжено с параллельным нарастанием представительства ECL-клеток, что, вероятно, связано со способностью гастрина индуцировать гиперплазию ECL-клеток [13]. В целом, изменения нейроэндокринного аппарата СОЖ при фовеолярных, гиперпластических полипах и фоновом хроническом гастрите следует считать дисрегенераторными. Снижение степени реципрокности между G- и D-клетками в ДА по сравнению с ФГ и ГП, на наш взгляд, объясняется относительной стабилизацией местных иммунных и метаболических нарушений в СОЖ, что вызвано низкой H. pylori-обсемененностью ДА на этом этапе морфогенеза эпителиальных полипов [7]. Отсутствие G- и D-клеток в зоне дисплазии ДА, паренхиме Ад и мАд, очевидно, обусловлено кишечным типом дифференцировки опухолевых клеток. Увеличение суммарного содержания GLI- и S-клеток в аденоматозных полипах и мАд в сравнении с ДА мы склонны связывать с нарастанием объемной плотности неопластически измененного эпителия с кишечным типом дифференцировки. Значительное представительство GLI- и S-клеток в Ад и мАд, по-видимому, определяет высокую локальную концентрацию глюкозы в опухолевой ткани, так как глицентин стимулирует гликогенолиз и гликонеогенез [10, 11], вызывая таким образом гипергликемию, а секретин расширяет артериолы СОЖ и, 3, 2007 Оригинальные исследования 60 40 20 0 * ФХГ * ФГ ГП G�клетки ДА Ад D�клетки мАд Рис. 5. Число G- и D-клеток в слизистой оболочке антрального отдела желудка при приобретенных эпителиальных полипах и фоновом хроническом гастрите * Достоверные различия параметров (р>0,95) при сопоставлении ФХГ с ФГ, ФГ с ГП, ГП с ДА, ДА с Ад, Ад с мАд; nФХГ =10, nФГ=10, nГП=10, nДА=10, nАд=10, nмАд=5, где n – число наблюдений. * 40 90 35 * 80 30 70 60 25 50 20 40 15 30 10 20 5 10 0 0 ФХГ ДА ФГ Ад мАд ГП Рис. 6. Число ECL-клеток в слизистой оболочке тела желудка при фовеолярных, гиперпластических полипах и фоновом хроническом гастрите * Достоверные различия параметров (р>0,95) при сопоставлении ФХГ с ФГ, ФГ с ГП; nФХГ =10, nФГ=10, nГП=10, где n – число наблюдений. Рис. 7. Суммарное число GLI- и S-клеток в «двухэтажных», аденоматозных полипах и малигнизированных аденомах антрального отдела желудка * Достоверные различия параметров (р>0,95) при сопоставлении ДА с Ад, Ад с мАд; nДА=10, nАд=10, nмАд=5, где n – число наблюдений. [18], повышая доставку основного энергетического субстрата – глюкозы – к опухолевым клеткам. Высокое содержание серотониноцитов в ДА и Ад по сравнению с ФГ, ГП и ФХГ ассоциируется, по нашему мнению, как с митогенным влиянием серотонина на неопластически трансформированные эпителиальные клетки [9], так и с его способностью повышать проницаемость гематотканевого барьера для глюкозы [8]. Крайне низкое содержание EC-клеток в мАд в сопоставлении с «двухэтажными» и аденоматозными полипами, видимо, является подтверждением данных Выводы 1. Полученные данные свидетельствуют о принципиальной возможности и необходимости использования методов морфологического исследования APUD-системы для оценки морфофункционального состояния слизистой оболочки на разных стадиях морфогенеза приобретенных эпителиальных полиповидных образований желудка. и, 80 ги * 100 ро Р эн ос т с ко ер ийс ло ол ки пр ог й ок ии жу то , ге рн ло п ал ги ато и л о 120 Е.Ч. Пухальской [9] о более выраженном митогенном воздействии на клетки карцином малых доз метаболитов серотонина по сравнению с большими дозами. В целом изменения нейроэндокринного аппарата «двухэтажных», аденоматозных и малигнизированных эпителиальных полипов следует считать неопластическими. Изменение содержания разных видов эндокриноцитов в слизистой облочке желудка при хроническом фоновом гастрите и гиперпластических полиповидных образованиях отражает различные дисрегенераторные изменения СОЖ при прогрессировании в ней хронического воспаления. Количественные и качественные сдвиги нейроэндокринного «профиля» при ДА, Ад и мАд в сравнении с ФХГ, ФГ и ГП являются свидетельством расстройства регуляции роста дисплазированного и канкрозного эпителия с кишечным типом дифференцировки на разных этапах развития рака в аденоматозном полипе СОЖ. Нарастание представительства апудоцитов с кишечным типом дифференцировки в «двухэтажных», аденоматозных полипах и малигнизированных аденомах следует считать морфологическим эквивалентом прогрессирующего нарушения регуляции роста и дифференцировки, отражающего стадийный характер развития карциномы кишечного типа. 33 ст * 140 га 3, 2007 Оригинальные исследования 2. Исследование нейроэндокринного аппарата желудка может быть использовано в качестве дополнительного метода диагностики приобретенных Список литературы 1. Аруин Л.И. Патоморфология полипов желудка // Арх. патол. – 1981. – T. 43, № 3. – С. 52–60. 2. Аруин Л.И., Григорьев П.Я., Исаков В.А., Яковенко Э.П. Хронический гастрит. – Амстердам, 1993. – 362 с. 3. Аруин Л.И., Капуллер Л.Л., Исаков В.А. Морфологическая диагностика болезней желудка и кишечника. – М.: Триада-X, 1998. – 496 с. 4. Зверков И.В., Исаков В.А., Ару­ ин Л.И. Helicobacter pylori, эндо­ кринные клетки слизистой оболочки желудка и их функция при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки // Арх. патол. – 1996. – Т. 58, № 1. – С. 33–37. 5. Коваленко В.Л., Куренков Е.Л., Кокшаров В.Н. Морфологическая характеристика гиперпластических и аденоматозных полипов желудка // Арх. патол. – 1998. – Т. 60, № 2. – С. 18–23. 6. Куренков Е.Л. Морфологическая характеристика полиповидных образований желудка и фонового хронического гастрита // Рос. журн. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол. – 2000. – Т. 10, № 2. – С. 18–25. 7. Куренков Е.Л. Патоморфология и морфогенез приобретенных эпителиальных полиповидных образова- 3, 2007 эпителиальных полипов желудка и при изучении закономерностей их прогрессирующего роста. Это требуется для верификации сущности страдания, определения прогноза и выбора адекватной тактики лечения данной категории больных. ний желудка // Тихоокеан. мед. журн. – 2000. – № 4. – С. 37– 41. 8. Общая патология человека: Руко­ водство / Под ред. А.И. Струкова, В.В. Серова, Д.С. Саркисова. – М.: Медицина, 1982. – 656 с. 9. Пухальская Е.Ч. Проблема серотонина и рак // Вестн. АМН СССР. – 1960. – Т. 15, № 12. – С. 61–72. 10. Суриков М.П., Голенда И.Л. Гор­моны и регуляция обмена веществ. – Минск: Беларусь, 1970. – 144 с. 11. Уголев А.М. Энтериновая (кишечная гормональная) система. Трофологические очерки. – Л.: Наука, 1978. – С. 31. 12. Франк Г.А., Белоус Т.А., Чис­ сов В.И. и др. Морфологические особенности полипов желудка // Клин. хир. – 1986. – № 5. – С. 12–14. 13. Хропычева Р.П., Золотарев В.А. Опосредованное гистамином влияние пентагастрина на желудочную секрецию кислоты, пепсина и бикарбонатов у крыс // Мате­риалы XVII съезда физиологов России. – Ростов н/Д, 1998. – С. 217. 14. Annibale B., Rundi G., D’Ambra G. et al. Antral gastrin cell hyperfunction and Helicobacter pylori infection // Aliment. Pharmacol. Ther. – 1996. – Vol. 10. – P. 607–615. 15. Crabtree J.E. Malignomentstehung und chronische Entzundungen im Gastrointestinaltrakt – Berlin: Neue Koncepte, 1994. – S. 8. 16. Crabtree J.E., Peichi P., Wyatt J.I. et al. Gastric interleukin-8 and IgA IL-8 autoantibodies in Helico­ bac­ter pylori infection // Scand. J. Immunol. – 1993. – Vol. 37. – P. 65–70. 17. Fan X.G., Chua A., Fan X.J., Keeling P.W. Increased gastric production of interleukin-8 and tumor necrosis factor in patients with Helicobacter pylori infection // J. Clin. Pathol. – 1995. – Vol. 48. – P. 133–136. 18. Guth P.H., Smith E. The effect of gastrointestinal hormones on the gastric microcirculation // Gastroenterology. – 1976. – Vol. 71, N 3. – P. 435–438. 19. Ito H., Yokozaki H., Hata J. Glicentin-containing cell in intestinal metaplasia, adenoma and carcinoma of stomach // Virchows Arch. – 1984. – Vol. 404. – P. 17–29. 20. Weigert N., Schaffer K., Schus­ dziarra V. et al. Gastrin secretion from primary cultures of rabbit antral G cell: stimulation by inflammatory cytokines // Gastroenterology. – 1996. – Vol. 110. – P. 147–154. The stomach mucosa APUD-system cells in morphogenesis of acquired epithelial polyps Ye.L. Kurenkov, A.V. Penkova, V.N. Koksharov, V.L. Kovalenko ст га 34 ро Р эн ос т с ко ер ийс ло ол ки пр ог й ок ии жу то , ге рн ло п ал ги ато и л о ги и, Neuroendocrine system of the stomach mucosa was investigated at various morphogenetic types of acquired epithelial polyps and background chronic gastritis at Helicobacter pylori persistence. It was revealed, that at inflammatory-hyperplastic stages of epithelial polyps morphogenesis there are dysregulational changes of neuroendocrine system with gastric type of differentiation. At tumor stages there is neoplastic profile of endocrine cells with intestinal type of differentiation. Key words: acquired epithelial polyps of the stomach, neuroendocrinal cells.