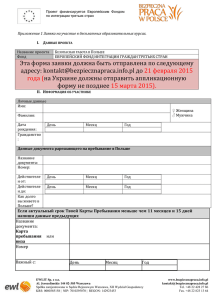

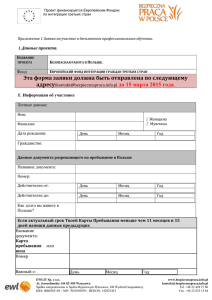

pobierz

advertisement