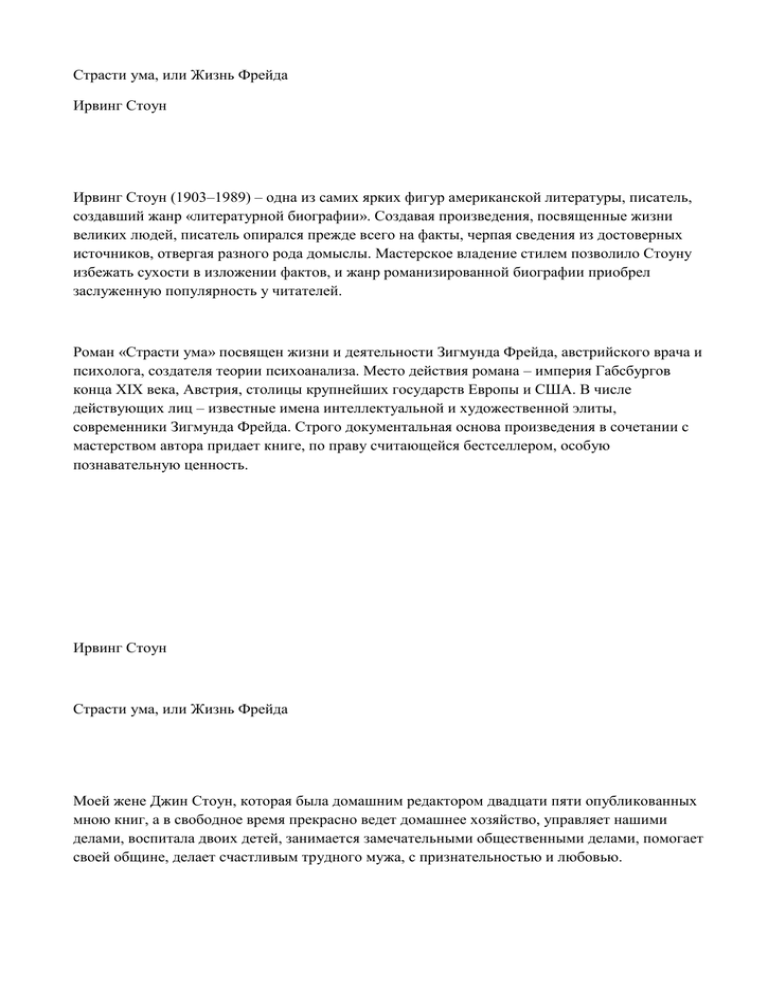

Страсти ума, или Жизнь Фрейда Ирвинг Стоун

реклама