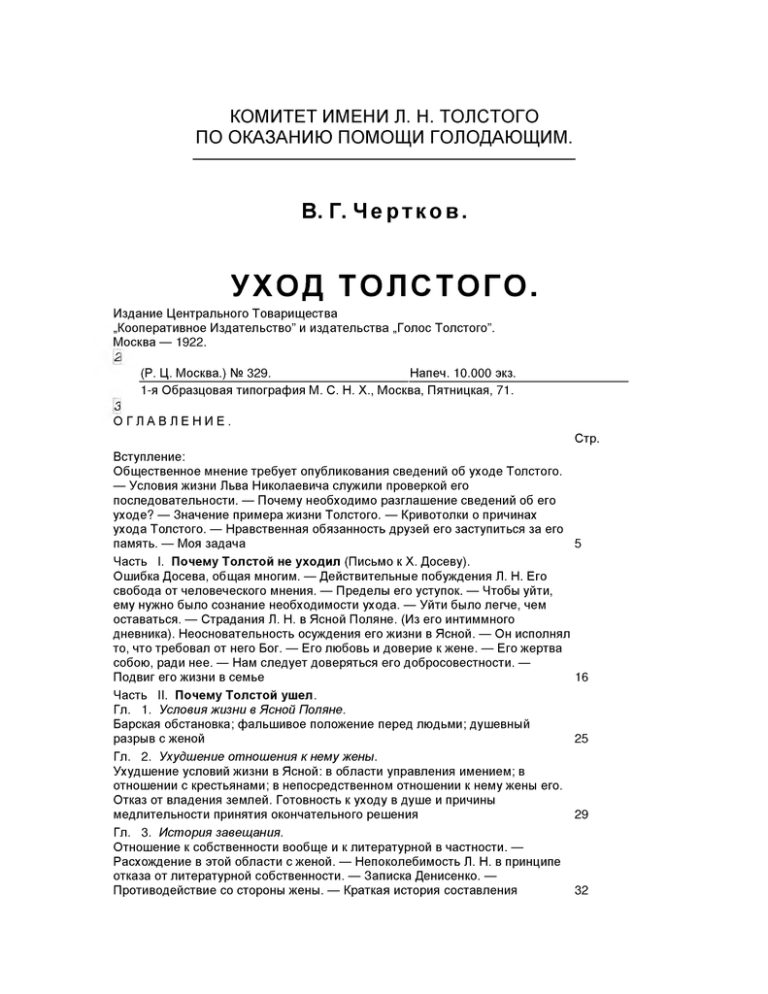

уход толстого. - pseudology.org

реклама