ТРОИЦКОЕ ЦАРСТВО ИНОКОВ НА РЕКЕ СЕЛЕНГЕ: ИНВЕРСИЯ

реклама

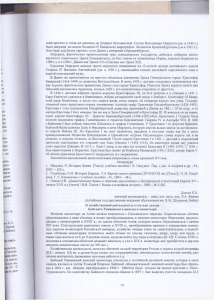

34 Вестник ТГАСУ № 2, 2013 УДК 726.5.03 МАСЛЕННИКОВА ДИАНА СЕРГЕЕВНА, канд. архит., доцент, [email protected] Тихоокеанский государственный университет, 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 ТРОИЦКОЕ ЦАРСТВО ИНОКОВ НА РЕКЕ СЕЛЕНГЕ: ИНВЕРСИЯ КАНОНИЧНЫХ ПРИЕМОВ АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МОНАСТЫРСКОГО АНСАМБЛЯ (XVII–XX ВВ.) Организация внутреннего пространства Троице-Селенгинского иноческого царства на первом этапе его существования полностью соответствовала традиционным закономерностям композиции и планировки древнерусских монастырей. Однако на последующих этапах в обители под влиянием местных строительных приемов, природноклиматических условий, изменения общественно-политической ситуации наметилась тенденция преобразования каноничных принципов, которая постепенно привела к становлению региональной школы монастырского зодчества. Ключевые слова: деревянное и каменное строительство; пространственная структура; монастырские стены; храмовое ядро; силуэтная панорама; устойчивость планировки; традиции и региональное своеобразие. DIANA S. MASLENNIKOVA, Ph.D., Assoc. Prof., [email protected] Tihookeansky State University, 136 Tikhookeanskaya st., Khabarovsk, 680035, Russia TROITSKI MONASTIC CLOISTER ON THE RIVER SELENGA: CHANGE OF TRADITIONAL PRINCIPLES OF ARCHITECTURAL-SPATIAL ORGANIZATION OF MONASTIC ENSEMBLE (XVII-XX CENTURIES) Organization of the internal space of the Trinity-Selenginsky monk monastic at the first stage of its existence completely corresponded to the traditional regularities of composition and layout of Old Russian monasteries. However, later under the influence of local building techniques, climatic conditions, changes in the socio-political situation, the tendency of canonic principles transformation was outlined that has gradually led to the formation of Regional School of monastic architecture. Key words: wood and stone construction; spatial structure; the monastery walls; the core of the temple; the outline view; stability of lay-out; traditions and regional diversities. Старейший в Забайкалье Свято-Троицкий монастырь был основан в 1681 г. [1] официальным указом Святейшего синода об учреждении монашеской обители на месте древнего монастырского сооружения и Николаевской церкви (1675 г. строительства) на правом берегу р. Селенги, в пяти верстах от г. Селенгинска (рис. 1). Д.С. Масленникова, 2013 Троицкое царство иноков на реке Селенге 35 восстанавливаемые Рис. 1. Схема расположения монастырей на окраинных землях Российского государства На первом этапе (1681–1724 гг.) – деревянного строительства – в обители были выстроены кельи для настоятеля и братии, трапезная с кухней, просфорная, за пределами ветхого деревянного частокола – амбары, баня, конюшня, мельница (рис. 2). Всем деревянным монастырским строениям, независимо от функционального назначения, свойственна была на данном этапе весьма упрощенная типологическая схема в виде одноэтажного деревянного сруба под двускатной крышей. Даже отреставрированная древняя Николаевская церковь (рис. 2, 1), отличалась от остальных зданий лишь наличием луковичной главы с крестом. После появления деревянного Троицкого собора (1684 г. осв.) (рис. 2, 2), предельно ясно проступила концентричность организации внутренней структуры обители – монастырскую святыню выстроили с северо-восточной стороны от старой Николаевской церкви, расположенной строго в геометрическом центре участка. Судя по описанию 1723 г. [2], главная монастырская святыня имела традиционную для деревянных центричных храмов объемно-пространственную композицию: основной храмовый объем, завершенный перекрещивающимися бочками и луковичной главой, поставленной в средокрестии. В 1710 г. архитектурно-планировочная композиция идейно-духовного ядра разрастающейся Троице-Селенгинской обители получила ещё одну составляющую – деревянный храм в честь Всех Святых (рис. 2, 3) [3]. 36 Д.С. Масленникова Рис. 2. Реконструкция генерального плана Троице-Селенгинской обители на деревянном этапе строительства Акценты храмов с вертикалями пристроенных колоколен доминировали над выросшими вокруг жилыми и хозяйственными постройками даже при своей относительно небольшой высоте в условиях спокойного равнинного ландшафта (рис. 3). а б Рис. 3. Развертка архитектурного ансамбля монастыря с северной стороны (а); развертка архитектурного ансамбля монастыря с западной стороны (б) Изначальное главенство первых деревянных храмов и заложенная ими веерная композиция идейно-духовного ядра при дальнейшем обустройстве Троице-Селенгинского иноческого царства сохранялась и развивалась (рис. 4). Троицкое царство иноков на реке Селенге 37 Рис. 4. Веерная композиция трехчастного храмового ядра Троице-Селегинской обители Архитектурный ансамбль Троице-Селенгинской обители постепенно приобрел достойное обрамление из мощных оборонительных укреплений. С южной стороны, почти напротив Троицкого собора, в монастырской стене разместились главные святые врата – парадный вход в обитель (рис. 2, 4). Жесткая элементарная геометрия деревянных фортификаций, имеющих правильные квадратные очертания, диктовалась естественными природными границами монастырских владений, окаймленных с трех сторон руслами р. Селенги и её притоков, а с четвертой стороны – трассой дороги, ведущей в Селенгинск. Таким образом, благодаря удачно выбранному месту на берегу р. Селенги топологические свойства древней центрической схемы [4], ставшие основой архитектурно-планировочной композиции и принципов организации внутреннего пространства монастыря, на первом этапе его существования осуществлены были практически без отклонений. Однако по мере дальнейшего строительства монастыря, на втором этапе (1730–1750-е гг.) – реконструкции в дереве архитектурного ансамбля, – постепенно накапливались отступления от изначально принятой идеальной схемы, приведшие к проявлению ярких своеобразных особенностей, неповторимого облика Троице-Селенгинского иноческого царства. Так, новые укрепления прошли по границам первоначальных деревянных, но со значительными отклонениями от прежнего квадратного контура; все первоначальные составляющие храмового ядра были реставрированы или полностью перестроены; 38 Д.С. Масленникова а обрамление храмового ядра – композиционного центра внутреннего пространства – стало концентрично-многослойным. Причиной последнего явления стало расширение типологического спектра монастырских построек в связи с последовательной дифференциацией монастырской деятельности (рис. 5): – общественно-жилая сфера, состоявшая на первом этапе всего лишь из нескольких монашеских келий, включала в себя уже и дом настоятеля (рис. 2, 5), братский корпус (рис. 2, 6) и гостиницу для паломников (рис. 2, 7); – просветительская и социального «призрения» сферы обеспечивались действующей в обители церковно-приходской школой (рис. 2, 9), библиотекой, приютом (рис. 2, 10) и богадельнями (рис. 2, 11); кроме того, как и во всех крупных монастырях, в Троице-Селенгинской обители были устроены «больничные кельи» (рис. 2, 12); – хозяйственно-бытовая сфера, включающая в себя животноводческую и рыболовецкую отрасли сельского хозяйства, выходила даже за пределы монастырской ограды, где располагались конные и скотные дворы, сенники, бани, «экипажный сарай» и прочие подсобные сооружения; – политико-идеологическая сфера воплотилась весьма прискорбным образом – в Селенгинском монастыре существовала тюрьма с суровыми условиями содержания узников, совершивших преступления против веры (рис. 2, 13); – производительная сфера стала возможной благодаря строительству солеваренного завода при монастыре и существованию многочисленных мастерских в самой обители; таким образом, миссионерская деятельность, явившаяся в свое время главным образующим фактором, постепенно сменилась торгово-экономической. Рис. 5. Основные функционально-типологические группы монастырских зданий Все вышеперечисленные составляющие функционально-типологической сферы монастыря обрамляли торжественное пространство вокруг идейнодуховного и композиционного центра обители, формируя в полном соответствии с традиционной смысловой и ценностной иерархией топологически близкий к квадрату внутренний периметр застройки (рис. 6). Третий этап – каменного строительства (вторая половина XVIII – начало XX в.), – характеризующийся масштабными работами по реконструкции обители и окончательным вытеснением деревянных построек каменными, начался с возведения в 1785 г. двухэтажного Троицкого собора (в удовлетворительном состоянии собор сохранился до настоящего времени). Его объемно-пространственная композиция представляет собой весьма распространенный в Дальневосточном регионе тип храма с трапезной (рис. 7). Троицкое царство иноков на реке Селенге 39 Рис. 6. Реконструкция пространственной структуры Троице-Селенгинской обители на деревянном этапе строительства Конструктивно-планировочное решение Свято-Троицкого собора предполагает разделение на холодную часть (двухъярусный квадрифоликон и приземистая трапезная) и теплый, отапливаемый объем (пространство собственно храма и апсиды). Рис. 7. Реконструкция каменного Троицкого собора В каменной Николаевской церкви, построенной в 1797 г., не ощущается влияния барокко – основной архитектурно-планировочной схемой стала традиционная трехчастная структура храма с трапезной (притвор, трапезная, собственно храмовый объем и пятигранная апсида), а в объемно-пространст- 40 Д.С. Масленникова венной композиции доминировало пятиглавое завершение. Стилистическое оформление каменной Николаевской церкви перекликается с декором СвятоТроицкого собора (вероятно, потому, что Николаевская церковь перестраивалась в камне практически одновременно с монастырским собором и, предположительно, одними и теми же мастерами). Вопреки традиции, наибольшее количество глав – пятиглавое завершение – имеет завершение квадрифоликона основного храмового объема второстепенной Николаевской церкви, самой древней церкви обители, а не монастырского собора (рис. 8). В ТроицеСеленгинской обители цели акцентирования, выделения главного компонента идейно-духовного ядра служит включение в трехгранную структуру собора высокой колокольни, резко контрастирующей с приземистым распластанным объемом трапезной части. Рис. 8. Реконструкция каменной Николаевской церкви Также на третьем этапе частично перестраивается и реставрируется храм Всех Святых (не сохранился), основной объем которого был решен в виде ярусного восьмерика с выразительным завершением: тонкий изящный барабан с главкой на массивном восьмигранном куполе – в русле регионального варианта барокко. Такая творческая интерпретация в дереве сложных барочных форм в сочетании с конструктивной особенностью – каменными опорами наружных галерей в виде мощных колонн с массивными базами и крупными лаконичными капителями – придавали особое очарование и неповторимость монастырскому храму. Таким образом, региональное своеобразие монастыря на р. Селенге проявилось и в архитектурно-художественной сфере на уровне стилистического оформления фасадов монастырских зданий. Необходимо отметить, что при замене деревянных храмов каменными сохранилась первоначальная пространственная схема их расположения по ве- Троицкое царство иноков на реке Селенге 41 ерному типу, благодаря которой идейно-смысловой центр воспринимался цельной архитектурной композицией, раскрытой к главным святым воротам обители. Парадный вход в монастырь на третьем этапе в 1876 г. был дополнен четвертой составляющей – надвратным объемом церкви Михаила Архангела (рис. 9), которая является уникальным, единственным примером подобного сооружения надвратного типа храма в монастырском зодчестве не только Забайкалья, но и всего исследуемого региона Азиатско-Тихоокеанского побережья Российского государства. Главные святые врата обители решены по типу трехуровневого прямоугольного объема: первые два яруса прорезаны арочным входным проемом, а на третьем этаже расположено собственно храмовое пространство. Классицистический четырёхколонный портик дорического ордера, увенчанный треугольным фронтоном, создает над аркой мощный композиционный акцент на входе в обитель. Святые врата обители сохранились относительно хорошо до настоящего времени, за исключением храмового завершения. Рис. 9. Реконструкция надвратного Михаило-Архангельского храма Троице-Селенгинского монастыря Расположенные на значительном расстоянии друг от друга архитектурные составляющие храмового ядра, объединенные в веерную композицию, подчиняли себе обширное пространство внутренней среды ТроицеСеленгинского иноческого царства, не позволяя ему распадаться на независимые части. Выразительность и доминирующее значение идейно-духовного центра при этом подчеркивалось особым приемом расположения храмов в прямой 42 Д.С. Масленникова пропорциональной зависимости величины объема и расстояния от главных святых ворот: так, ближе всего к парадному входу в монастырь располагается крупный Троицкий собор – самый большой объем обители; храм Всех Святых, стоящий правее собора, в северо-восточном углу внутреннего пространства и намного дальше от ворот, имеет средние габариты; а Николаевская церковь, самая маленькая из всех монастырских церквей, поставлена позади вышеперечисленных храмов со значительным уже смещением вправо от входа. Необычный прием расположения составляющих идейно-духовного ядра позволил достичь архитектурно-художественного взаимодействия между храмовыми доминантами – при таком последовательном увеличении расстояния в сочетании с соответствующим убыванием высот и габаритных размеров. Естественный перспективный эффект еще более усиливался, что способствовало созданию необычайно выразительной панорамы – цельной многослойной глубинной композиции, предстающей перед взором входящего в монастырь через арку главных святых ворот. По мере движения через архитектурный комплекс открывались живописные картины храмов в окружении монастырских построек (рис. 10). Рис. 10. Реконструкция архитектурно-художественного облика Троице-Селенгинского монастыря на каменном этапе строительства Безусловно, достигнутая вышеописанным способом эффектная и выразительная объемно-пространственная организация внутренней среды архитектурного ансамбля Селенгинского иноческого царства в высшей степени способствовала необычайно выгодному восприятию с дальних расстояний монастырского комплекса с динамичным ритмом вертикальных акцентов. Несмотря на то, что деревянные стены Селенгинского монастыря оказались невостребованными как фортификации, в начале XIX столетия их стали перестраивать в камне [5]. При возведении новых каменных укреплений тер- Троицкое царство иноков на реке Селенге 43 ритория земельных владений монастыря значительно увеличилась, изменив старый «четверообразный» контур, – монастырские стены охватили внутреннее пространство обширным пятиугольником. Вне традиции древнерусского монастырского зодчества – и отсутствие периметральных башен, и относительно небольшая высота монастырских стен – как следствие утраты главенствующего стратегического функционального назначения в связи со стабилизацией политической ситуации. Кроме того, произошла трансформация завершений угловых башен – шатровые формы были заменены массивными гранеными полусферическими куполами (рис. 11). Рис. 11. Преобразованное завершение угловой башни монастырской стены ТроицеСеленгинского монастыря С появлением надвратной церкви и возведением каменных монастырских стен внутреннее пространство Троице-Селенгинского монастыря получило ясную, четкую, логически завершенную объемно-композиционную и архитектурно-планировочную структуру, традиционная концентричность и строгая иерархия которой подчеркивалась массивным контуром каменных монастырских стен с угловыми башнями и акцентом надвратной церкви над главным входом. Иноческое царство, таким образом, приобрело традиционное качество – стало замкнутым, изолированным от внешней среды, от окружающего мира. Автономность внутренней среды обеспечивалась функциональнотипологически, на хозяйственно-бытовом уровне: в северо-восточном и югозападном углах, под монастырскими стенами находились колодцы [6]. Но, несмотря на это, замкнутость и компактность внутренней застройки, концентрично расположенной вокруг храмового центрального ядра, свойственные многим древнейшим обителям, таким как, например, святогорские обители – русский православный Пантелеймоновский монастырь, Старый Руссик, Иверский монастырь, российские иноческие царства – Валаамская, 44 Д.С. Масленникова Соловецкая обитель [7], не проявились в подобной степени в ТроицеСеленгинском монастыре (впрочем, как и ни в одном из монастырей Забайкалья и Дальнего Востока). Причины такого явления – сравнительно сжатые сроки формирования, исторически обусловленная динамичность процесса строительства иноческого царства и влияние фактора местных градостроительных приемов – свободного рассредоточенного расположения объектов на обширной территории (таблица). Реконструкция этапов строительства монастыря Этапы Собор Храм Храм I 1681 г. – Троицкий собор В дереве 1675 г. – Николаевская церковь деревянная 1710 г. – храм Всех Святых деревянный 1740 г. – Рекон1733 г. – струкция снесена собора В дереве 1730 г. – храм перестроен В дереве 1681– 1724 гг. II 1730– 1750-е гг. Ограда В дереве Перестроена В дереве Общественножилые постройки Кельи настоятеля и братии. Трапезная в дереве Дом настоятеля Братский корпус Гостиница для паломников Хозяйственнобытовые Кухня Амбары Мельница в дереве Конный, скотный дворы Мастерские Сараи 1876 г. – каменная ограда 1885 г. – III 1797 г. – и надвратцерковно1860 г. – 1785 г. – НиколаХрам надвратприходская солеваВторая собор евская реставная цершкола ренный половина В камне церковь рирован ковь Ари богадельзавод XVIII – В камне хангела ня 1920 гг. Михаила В камне После закрытия – постепенное разрушение и обветшание всех построек Таким образом, по мере развития Свято-Троицкого иноческого царства накапливались отступления от изначально принятой идеальной схемы, вызванные влиянием различных факторов: изменением общественно-политической ситуации, своеобразием местного природного ландшафта и климата, возможностью применения тех или иных строительных материалов, региональными архитектурно-строительными традициями. Так, при реконструкции в камне идейно-духовного ядра идеальная символическая модель усложнилась многоплановой композицией монастырских храмов – составляющих сакрального центра, что придавало архитектурно-художественному образу ансамбля динамическое равновесие живописной композиции; основные объек- Троицкое царство иноков на реке Селенге 45 ты, несмотря на обрамление в соответствии с традиционной символической схемой правильным контуром монастырских стен, располагались во внутренней среде иноческого царства на значительных расстояниях друг от друга. Такая пространственная рассредоточенность стала следствием значительной свободной территории, принадлежащей монастырю, и вступала в противоречие с привычной компактной замкнуто-концентричной структурой размещения зданий в древнерусских монастырях. Кроме того, в обители проявилась тенденция к заниженности высотных размеров монастырских объектов, в том числе и таких важных в стратегическом и образно-символическом отношении, как монастырские стены; не выдерживался и принцип выявления доминирующего значения собора (одноглавый при пятиглавой второстепенной Николаевской церкви). Совершенство архитектурного образа Селенгинского иноческого царства достигалось соответствием традиционной идеальной архитектурно-планировочной схеме и строго концентричной, иерархичной системе внутренней структуры; достигалось уравновешенностью пространственных соотношений сакральных компонентов идейно-духовного ядра, объединенных при всем своем своеобразии в целостную гармоничную, логически завершенную силуэтную панораму, раскрывающуюся южным фронтом к обширному водному простору р. Селенги. Уникальный пример Троице-Селенгинской обители стал, благодаря своим высочайшим художественным достоинствам, образцом для последующего строительства монастырей на остальной постепенно осваиваемой территории Азиатско-Тихоокеанского побережья Российской державы, где под воздействием взаимосвязанных геополитических, социально-экономических, архитектурно-стилистических, историко-религиозных и природно-климатических факторов происходило дальнейшее динамичное преобразование каноничных принципов организации внутреннего пространства монашеских обителей. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 1. Зверинский, В.В. Троицкий, мужской, заштатный, в г. Селенгинске / В.В. Зверинский // Преобразование старых и учреждение новых монастырей с 1764 по 1890 г. (594 монастыря). Материал для историко-топографического исследования о православных монастырях в Российской империи с библиографическим указателем. – СПб., Т. 1–3, 1890–1897. – № 504. – С. 264–265. 2. Токмаков, И.И. Историко-статистическое и археологическое описание Свято-Троицкаго Селенгинскаго мужскаго монастыря Забайкальской области / И.И. Токмаков. – М., 1895. – 34 с. 3. Из истории Троицкаго Селенгинскаго монастыря (рукописный устав монастыря и его значение) // Забайкальские епархиальные ведомости. – 1913. – № 21. – С. 535–543. 4. Бусева-Давыдова, И.Л. Монастырские комплексы / И.Л. Бусева-Давыдова // Русское градостроительное искусство. Древнерусское градостроительство / под ред. Н.Ф. Гуляницкого. – М. : Стройиздат, 1993. – C. 310–320. 5. Шорохов, Л.П. Возникновение монастырских вотчин в Восточной Сибири / Л.П. Шорохов // Русское население Поморья и Сибири (период феодализма). – М. : Наука, 1973. – С. 148–163. 6. Мартиниан. Описание монастырей, соборов, церквей и часовен / Мартиниан // Памятная книжка Забайкальской области. – Чита, 1871. – С. 123–125. 46 Д.С. Масленникова 7. Краткое обозрение древних русских зданий и древних отечественных памятников // Материалы для статистики Российской Империи, издаваемые с Высочайшего соизволения при статистическом отделении Совета Министров Внутренних дел. – СПб., 1841. – 490 с. REFERENCES 1. Zverinskiy, V.V. Troitskiy, muzhskoy, zashtatnyy, v g. Selenginske [Trinity monastery without material support of the state in Selenginsk] // Preobrazovanie starykh i uchrezhdenie novykh monastyrey s 1764 po 1890 g. (594 monastyrya). Material dlya istoriko-topograficheskogo issledovaniya o pravoslavnykh monastyryakh v Rossiyskoy imperii s bibliograficheskim ukazatelem [Transformation of old and the establishment of new monasteries from 1764 to 1890 (594 Monastery). Material for the historical and topographical research of Orthodox monasteries in the Russian Empire with the bibliographic index. – St. Petersburg Publ., – V. 1–3. – 1890–1897. – No. 504. – P. 264–265. (rus) 2. Tokmakov, I.I. Istoriko-statisticheskoe i arkheologicheskoe opisanie Svyato-Troitskago Selenginskago muzhskago monastyrya Zabaykal'skoy oblasti [The historical-statistical and archaeological description of Holy Trinity Selenginsky monastery of Transbaikalian region]. – Moscow, 1895. – 34 p. (rus) 3. Iz istorii Troitskago Selenginskago monastyrya (rukopisnyy ustav monastyrya i ego znachenie) [From the history of Troitsky Selenginsky monastery (handwritten charter of the monastery and its significance)] // Zabaykal'skie eparkhial'nye vedomosti [Transbaikal eparchial record]. – 1913. – No. 21. – P. 535–543. (rus) 4. Buseva-Davydova, I.L. Monastyrskie kompleksy [Monastery complexes] // Russkoe gradostroitel'noe iskusstvo. Drevnerusskoe gradostroitel'stvo [Russian town-planning art. The Old Russian town-planning], pod red. N.F. Gulyanitskogo. – Moscow, Stroyizdat Publ., 1993. – P. 310–320. (rus) 5. Shorokhov, L.P. Vozniknovenie monastyrskikh votchin v Vostochnoy Sibiri [Emergence of the monastic ancestral lands in the Eastern Siberia] // Russkoe naselenie Pomor'ya i Sibiri (period feodalizma) [Russian population of Maritime area and Siberia (the period of feudalism)]. – Moscow, Nauka Publ., 1973. – P. 148–163. (rus) 6. Martinian. Opisanie monastyrey, soborov, tserkvey i chasoven [Description of monasteries, cathedrals, churches and chapels] // Pamyatnaya knizhka Zabaykal'skoy oblasti [The memorial book of the Trans-Baikal region]. – Chita, 1871. – P. 123–125. (rus) 7. Kratkoe obozrenie drevnikh russkikh zdaniy i drevnikh otechestvennykh pamyatnikov [Brief Review of ancient Russian buildings and ancient national monuments] // Materialy dlya statistiki Rossiyskoy Imperii, izdavaemye s Vysochayshego soizvoleniya pri statisticheskom otdelenii Soveta Ministrov Vnutrennikh del [Materials for statistics of the Russian Empire, published with the Imperial Majesty volition at the statistical office of the Council of Ministers of the Interior.]. – St. Petersburg, 1841. – 490 p. (rus)