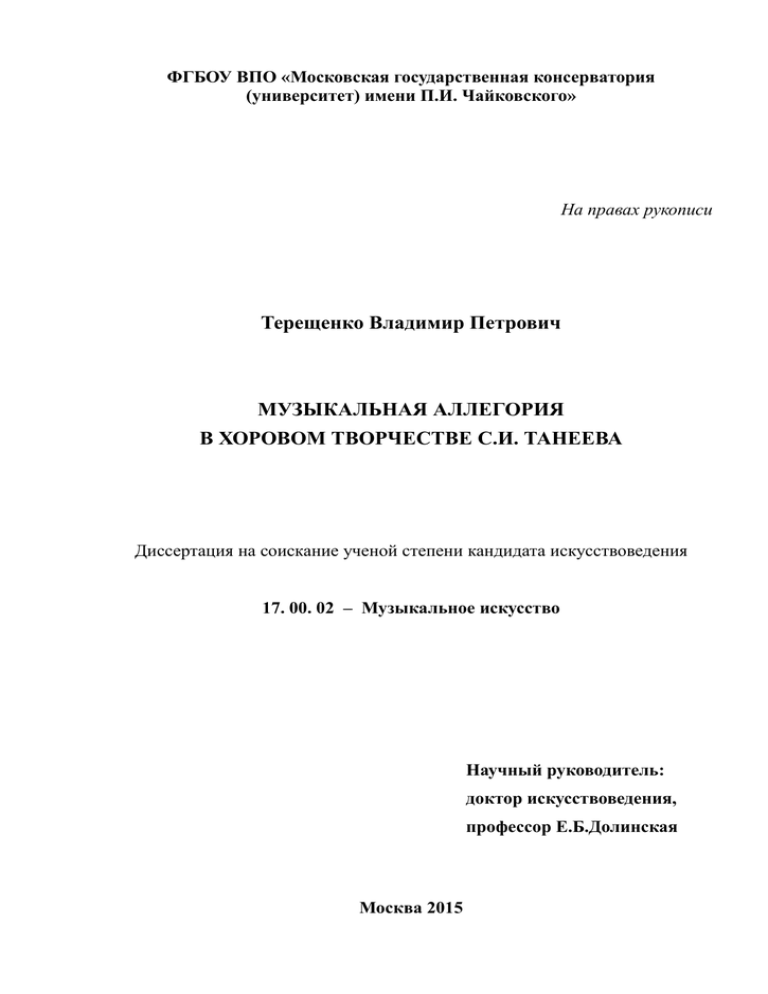

Терещенко Владимир Петрович МУЗЫКАЛЬНАЯ АЛЛЕГОРИЯ В

реклама