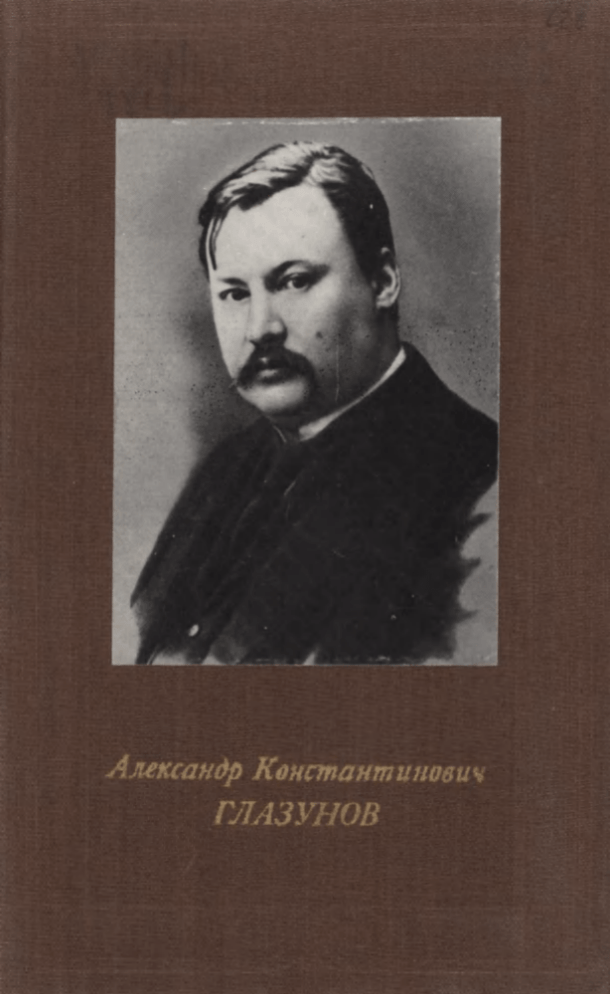

21. Крюков А.Н. Александр Константинович Глазунов. М.

реклама