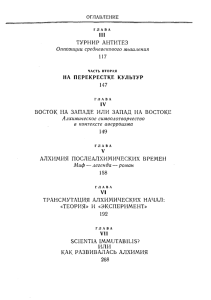

Зарубежная литература. 10-11 классы

реклама