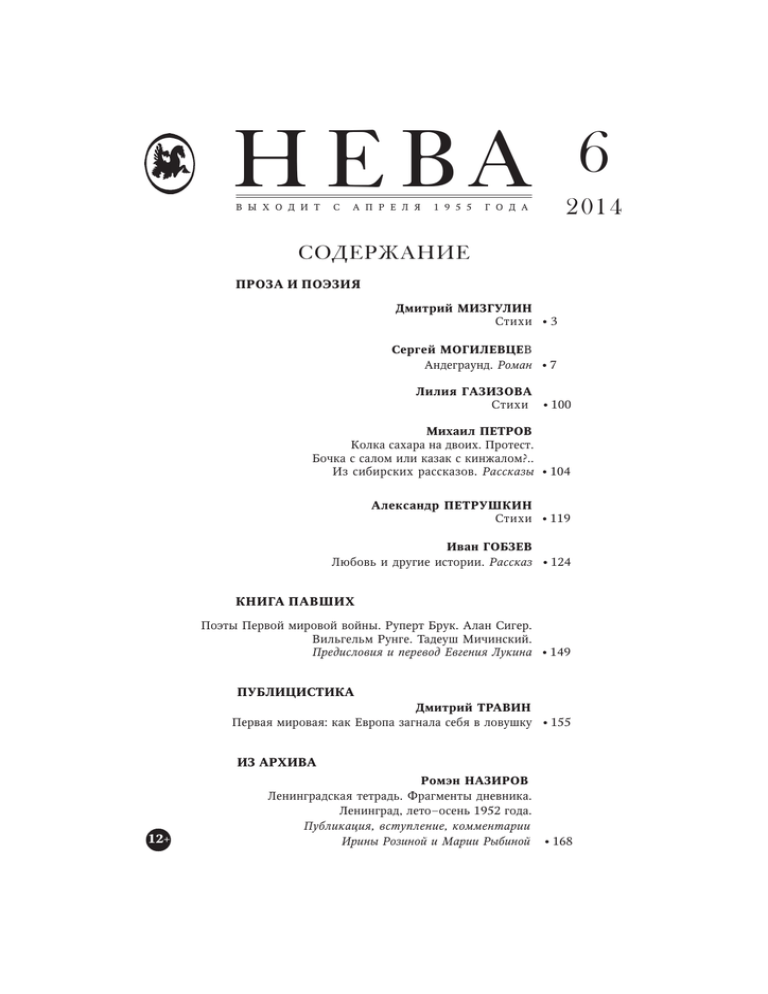

СОДЕРЖАНИЕ - Литературный журнал Нева

advertisement