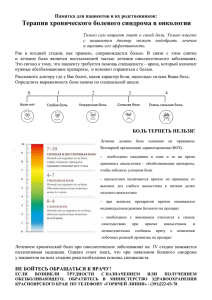

Основы фармацевтического консультирования и информирования. Понятие о фармацевтической помощи населению К настоящему времени Вы заработали баллов: 0 из 0 возможных. 1. Стратегическим направлением развития системы здравоохранения во всём мире является фокусирование внимания специалистов всех областей на потребности пациента. Эффективная и безопасная фармакотерапия является важной составляющей реализации концепции ответственного самолечения. Эта концепция состоит в создании условий и предпосылок к формированию у населения ответственного отношения к своему здоровью, здоровью детей и близких за счет ведения здорового образа жизни, более широкого и грамотного применения безрецептурных лекарственных средств (ОТС-препараты, от англ. over the counter) в целях профилактики или самостоятельного лечения легких недомоганий и хронических неинфекционных заболеваний при продолжении терапии, назначенной врачом. Базовые принципы ответственногосамолечения включают следующее: -Ответственное самолечение является использованием пациентами ОТС-препаратов для симптоматического лечения и лечения легких болезней и ряда стабильно протекающих хронических заболеваний. -Пациент несет полную ответственность за самолечение, поэтому важно тщательно изучить аннотацию к приобретаемому безрецептурному лекар- ственному препарату. -Врачи и фармацевты играют важную роль в обеспечении пациентов ин- формацией об ответственном самолечении, в предоставлении помощи и реко- мендаций о рациональном использовании ОТС-препаратов. -Период для самолечения может меняться в зависимости от обстоятельств, но обычно не должен превышать 3–7 дней. -Самолечение не должно применяться, а консультация врача должна быть приоритетной, если имеются признаки серьезных психологических проблем [тревога, депрессия, патологическая сонливость, ажитация (двигательное беспокойство с психоэмоциональным возбуждением) или повышенная возбудимость]. -Особое внимание должно быть обращено на женщин во время беременности и в период кормления грудью, на детей и пожилых пациентов. Для ответственного принятия решения о начале самолечения пациент должен обладать хотя бы минимальной медицинской грамотностью, позволяющей отличить легкое неопасное заболевание, с которым он может справиться без помощи врача, то есть провести самодиагностику. Однако пациенты, как правило, не в состоянии адекватно оценить свое состояние, опасность имеющихся симптомов и необходимость применения тех или иных фармакотерапевтических препаратов без помощи специалиста. Более того, при самостоятельном использовании пациентом безрецептурных средств возникает комплекс проблем, связанных с их неправильным выбором, возможными побочными эффектами, взаимодействием лекарственных средств между собой и пищей, ошибками на разных этапах использования и др. В этой связи трудно переоценить роль фармацевтического работника в рамках системы «врач–провизор– пациент» как высокопрофессионального специалиста в рациональной фармакотерапии. Первичная консультация провизора/фармацевта может быть только рекомендательно й, она не заменяет консультации врача! 2. Таким образом, провизор предстает нередко как первый специалист системы здравоохранения, к которому обращается пациент за помощью. Это обусловливает необходимость пристального внимания к элементам клинической подготовки специалиста с фармацевтическим образованием, хорошему знанию семиотики (признаки и симптомы различных заболеваний), приобретению необходимых навыков для работы с пациентами в качестве консультирующего специалиста в области фармакотерапии. Такая подготовка начинается уже при изучении дисциплин естественно-научного и медико-биологического циклов (физиология с основами анатомии, микробиология, патология, биологическая химия) и углубляется при изучении дисциплин профессионального цикла (фармакология, клиническая фармакология). При этом основной упор делается на подготовку фармацевтического работника в качестве соратника врача при проведении фармакотерапии, способного оказывать ему всяческое содействие для правильного выбора, назначения и применения лекарственных препаратов. Усиление клинической подготовки в рамках изучения фармацевтического консультирования позволяет специалисту с фармацевтическим образованием в дальнейшем полноценно участвовать в оптимизации лечебного процесса с использованием безрецептурных лекарственных средств (обоснование выбора необходимых лекарственных препаратов, информирование, консультирование и обучение пациентов, мониторинг и оценка результатов лекарственной терапии). Одним из основных компонентов в деятельности фармацевтического работника как специалиста в фармакотерапии является фармацевтическая опека — комплексная программа взаимодействия провизора и пациента в течение всего периода лекарственной терапии, начиная от момента отпуска препарата до полного окончания его действия. Мероприятия фармацевтической опеки направлены на обеспечение пациента лекарственными препаратами, необходимыми для решения его проблем со здоровьем, ответственного информирования и консультирования при их рекомендации и использовании, оценки надежности и эффективности фармакотерапии в зависимости от состояния здоровья пациента. В первые термин фармацевтическая опека был сформулирован в Токийской декларации, которую принял Конгресс Международной федерации фармацевтов в 1994 году. Тогда же ВОЗ определила концепцию надлежащей аптечной практики (Good Pharmaceutical Practice- GPP), элементом которой является фармацевтическая опека. 3. При этом провизор ни в коей мере не является конкурентом врача, а наоборот, отбирает контингент пациентов, нуждающихся во врачебной помощи. Важнейшими элементами фармацевтической опеки являются фармацевтическое инфо рмирование и фармацевтическое консультирование. Под фармацевтическим информированием предлагается понимать предоставление информации пациентам при отпуске лекарственных препаратов [рецептурных (Rx) или безрецептурных (ОТС)], назначенных врачом. В этом случае специалист с фармацевтическим образованием должен обязательно проинформировать пациента о наличии препаратов с таким международным непатентованным наименованием (МНН) и их цене, возможности замены (при необходимости) референтного препарата на воспроизведенный или взаимозаменяемый, дозе, кратности и длительности приема, критериях эффективности лечения, основных побочных эффектах, условиях хранения и утилизации. Предполагается, что все нюансы противопоказаний, гендерных, возрастных и расовых особенностей, равно как и лекарственных взаимодействий (особенно с рецептурными препаратами), учел врач, назначивший препарат. Фармацевтическое консультирование проводится в том случае, если пациент обращается непосредственно к провизору/фармацевту с описанием своей проблемы или за ОТС-препаратом. В этом случае специалист с фармацевтическим образованием в рамках своей компетенции и на основании полученных клинических знаний должен определить имеющиеся у пациента признаки заболевания, их степень опасности и, в случае необходимости, рекомендовать либо обращение к врачу, либо безрецептурный препарат (с проведением информирования о лекарственном препарате) и дальнейшим обращением к врачу При выявлении признаков заболевания важно задать правильные вопросы, чтобы получить нужные ответы. Вопросы следует формулировать в доступной для больного форме, так как на малопонятные для пациента вопросы нельзя ждать четких ответов. Для того чтобы оценить значимость каждого симптома, необходимо выяснить следую щее: -возраст пациента; -локализацию симптома (если возможно); -характер симптома (например, описание боли); -иррадиацию (характер распространения) — чаще всего можно указать для патологического ощущения или боли; -характер развития симптома: -описание явлений, сопутствовавших его началу; -было ли начало постепенным или внезапным; -общую продолжительность наличия симптома; -наличие сходных эпизодов в прошлом; -течение симптома (прогрессирование, ослабление); -факторы, усиливающие или ослабляющие симптом; -связь с другими симптомами или функциями организма (если имеется); -влияние симптома на повседневную деятельность пациента; -ранее проводимое лечение по поводу симптома: -было ли обращение к врачу; -ранее проводимая терапия по поводу симптома (в том числе растительными препаратами, физиотерапия) и ее эффективность. 4. Для успешного консультирования провизор должен обладать относительно небольшим, но хорошо ему известным арсеналом безрецептурных лекарственных средств. Выбор этих препаратов должен основываться, прежде всего, на профессиональных рекомендациях по лечению той или иной патологии, опирающихся на данные доказательной медицины. Особую важность при фармацевтическом информировании и консультировании имеет принятие решения (при необходимости) о замене референтного препарата на воспроизведенный или взаимозаменяемый, или подбор аналога лекарственного средства. Причинами этого могут быть отсутствие необходимого препарата в аптеке или слишком высокая цена назначенного средства для пациента. Если препарат выписан врачом по международному непатентованному наименованию, то фармацевтический специалист должен предложить пациенту на выбор имеющиеся взаимозаменяемые препараты в рамках одного международного непатентованного названия. Для этого понадобятся данные о взаимозаменяемости препаратов, содержащиеся в Государственном реестре лекарственных средств (https://grls.rosminzdrav.ru). При этом важно учесть несколько требований: 1. При выборе одного из препаратов по МНН может возникнуть ситуация, когда по причине отсутствия препарата с необходимой дозировкой пациенту будет предложено средство с другой дозировкой. В этом случае отпуск имеющегося лекарственного препарата допускается, если его дозировка меньше дозировки, указанной в рецепте. Производится пересчет количества лекарственного препарата с учетом курса лечения, указанного в рецепте, и пациент обязательно информируется о правилах приема, позволяющих соблюсти подобранную врачом дозировку. В случае если дозировка лекарственного препарата, имеющегося в аптеке, превышает дозировку лекарственного препарата, указанную в рецепте, решение об отпуске лекарственного препарата с такой дозировкой принимает медицинский работник, выписавший рецепт (п. 7 при- каза Минздрава России от 11.07.2017 № 403н «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность»). 2. При рекомендации препарата фармацевтическому работнику необходимо учесть платежеспособность пациента. Первоочередной является информация о наличии лекарственных препаратов нижнего ценового сегмента (п. 3 приказа Минздрава России от 31.08.2016 № 647н «Об утверждении правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения»). 3. Если у пациента нет предпочтений в выборе из нескольких лекарственных средств с одинаковым составом, формой выпуска, дозировкой и незначительными различиями в цене, то приоритет отдается тому препарату, который пациент принимал ранее (например, при хроническом заболевании), или препарату, который дольше других находится на фармацевтическом рынке и доказал свою эффективность и безопасность. 5. Если в рецепте врачом (врачебной комиссией) указано торговое наименование препарата, то специалисту аптеки необходимо отпустить именно этот препарат или, при отсутствии нужного препарата и согласии пациента, организовать отсроченное обслуживание рецепта. Например, рецепты на лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии, обслуживаются в течение 15-ти рабочих дней со дня обращения пациента в аптечную организацию. Если по каким-то причинам обеспечение рецепта невозможно, то следует рекомендовать обратиться в медицинскую организацию за терапевтической заменой препарата. Если препарат просто рекомендован врачом по коммерческому наименованию (без выписки рецепта), фармацевтический специалист при необходимости (отсутствие препарата, слишком высокая цена) может предложить замену одного препарата на другой в рамках одного международного непатентованного наименования. Терапевтическая замена препарата, когда препарат с одним действующим веществом меняется на лекарственное средство с другим действующим веществом (даже в рамках одного фармакотерапевтического класса), может быть произведена только медицинским работником. Помимо фармацевтического консультирования и информирования, отдельным элементом фармацевтической опеки может быть комплекс дополнительных мероприятий, направленных на повышение эффективности проводимой пациенту фармакотерапии (специальный заказ препаратов, дистанционный контроль за соблюдением приема препаратов пожилыми людьми, рекомендации по выбору портативных приборов лабораторного и физикального контроля, различные телефонные линии помощи по вопросам фармакотерапии и т.д.). В целом, процесс консультирования и информирования основан на не- скольких прост ых правилах. -Рекомендуйте просто и понятно. Объясняйте пациенту так, чтобы он понимал сложную медицинскую информацию. -Просвещайте пациента. Для того чтобы осознанно участвовать в лечебном процессе, пациент должен обладать хотя бы минимальной медицинской грамотностью. Незнание и непонимание заболевания является частой причиной отказа от лечения или низкой приверженности лечению. -Выявляйте и развеивайте заблуждения пациента. Непризнание болезни и методов ее лечения, предубеждения о негативном действии препаратов, слепое следование рекламе, ложная или неверно понятая информация могут оказать существенное влияние на здоровье пациента и лечебный процесс. -Разговаривайте с пациентом. Это позволяет не только точно установить характер его проблемы, но и вовлечь в ее анализ и принятие решения о необходимых действиях. -Избавьтесь сами от предрассудков. Постоянно повышайте свой профессиональный уровень, доверяйте только проверенным источникам информации, основывайте свое мнение на клинических рекомендациях и данных доказательной медицины. 6. Фармацевтическое консультирование пациентов — приоритетная функция фармацевтических работников. Подтверждением этого является определение профессии «фармацевт», данное совместно Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ, WHO) и Международной фармацевтической федерацией (FIP — The International Pharmaceutical Federation): «Фармацевтические работники — специально обученные и тренированные профессионалы здравоохранения. Ответственны за обеспечение лекарствами пациентов и призваны управлять безопасным и эффективным применением лекарств». Нормативные документы, устанавливающие правомочия и обязанности фармацевтиче ских работников в России: -Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; -Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»; -Приказ Минздрава России от 31.08.2016 № 647н «Об утверждении правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения»; -Приказ Минтруда России от 09.03.2016 № 91н «Об утверждении профессионального стандарта «Провизор»; -Приказ Минздрава России от 11.07.2017 № 403н «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность»; -Постановление Правительства России от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»; -Постановление Правительства России от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»; -Постановление Правительства России от 22.12.2011 № 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности». При реализации ЛП фармацевтический работник не вправе скрывать от покупателя информацию о наличии иных ЛП, имеющих одинаковое международное непатентованное наименование, и цене на них относительно запрошенных. Для предоставления услуг по фармацевтическому консультированию допускается выделение специальной зоны, в том числе для ожидания потребителей, с установкой или обозначением специальных ограничителей, организацией сидячих мест. Фармацевтическое консультирование и информирование при отпуске Фармацевтическое консультирование и информирование при отпуске обезболивающих препаратов (НПВС) Попытка: 1 К настоящему времени Вы заработали баллов: 0 из 0 возможных. 1. Боль - неприятные ощущения и эмоции, связанные с действительным или возможным повреждением тканей или описываемые в терминах такого повреждения. Боль является одной из наиболее частых жалоб и чаще всего заставляет больного обращаться к врачу или в аптеку за лекарством. Скорость развития и специфичность клинической картины боли определяются длительностью влияния травмирующего агента на психическую и соматическую сферы, уровнем и объемом вовлечения в процессы передачи боли различных соматических (или/и висцеральных) структур, конституциональными особенностями, характером ответа на эмоциогенный и физиологический стресс. Несмотря на объективность существования боли, она всегда субъективна. Разные пациенты по-разному ощущают боль, вызванную одними и теми же определенными повреждениями. Эти отличия частично являются результатом генетических различий между людьми, но могут объясняться и психофизиологическими модулирующими факторами. Феномен боли не ограничивается исключительно органическими или функциональными нарушениями в месте ее локализации, боль также влияет на деятельность организма как индивидуума. Острая боль - это сенсорная реакция с последующим включением эмоциональномотивационных, вегетативных и других факторов при нарушении целостности организма. В нормальных условиях такая боль призвана сигнализировать о неблагополучии и исчезает при устранении причин, вызвавших повреждение. Хроническая боль (более 3 мес) является самостоятельным феноменом. Она не исполняет защитной функции и не несет никакой биологической целесообразности. Напротив, хроническая боль ведет к дезадаптации, к ненормальному восприятию болевых и не болевых импульсов и сопровождается различными нарушениями функций ЦНС. Основной причиной возникновения хронической боли является длительно существующая постоянная боль, которая вызывает дисбаланс в работе периферической и центральной нервной системы. Нейрональные рецепторы и волокна в этом случае подвергаются постоянной активизации, что приводит к возрастающей стимуляции центральной нервной системы (спинного и головного мозга) болевыми раздражителями с появлением комплексов гиперреактивных нейронов на различных уровнях ЦНС. Клиническая картина зависит от локализации очага поражения, конституции больного, его психики, индивидуального порога болевой чувствительности и предшествующего болевого опыта. Учитывая субъективный характер симптома, расспрос пациента с болью является важнейшим элементом диагностики. При этом необходимо уточнить: ► ритм и длительность (постоянная боль, приступы с указанием продолжительности и времени возникновения или усиления); ► условия прекращения (прекращение действия фактора, вызвавшего боль, вынужденное положение тела, действия, прием определенных лекарств, спонтанное исчезновение боли). Учитывая многообразие болей при различной патологии, характеристику некоторых из них мы даем в соответствующих разделах, за исключением головных болей и болей опорно-двигательной системы. ! Независимо от этиологии, характера и тяжести, боль - это серьезный симптом, который нельзя оставлять без внимания. 2. Головная боль У большинства людей периодически возникает головная боль (цефалгия), и это можно расценивать как вариант нормы. Однако иногда головная боль становится серьезной проблемой, когда в той или иной степени вызывает дезадаптацию и снижает качество жизни пациентов. Частота вторичных (симптоматических) форм головных болей (некоторые из них весьма серьезны) не превышает 1%. К ним относят головные боли при травме головы и/или шеи, поражении сосудов головного мозга и шеи, воздействии различных веществ и лекарственных препаратов (особенно с гипотензивным эффектом), инфекциях (неспецифическая фебрильная головная боль), психических заболеваниях, а также головные и лицевые боли, связанные с патологией черепа, шеи, глаз (в том числе патологии рефракции), ушей (в том числе средние отиты), носовой полости, пазух (в том числе синуситы), зубов, ротовой полости или других структур черепа и шеи. Появление таких головных болей непосредственно связано с началом или обострением основного заболевания, они возникают на фоне клинических симптомов основного заболевания и исчезают во время ремиссии или после излечения основного заболевания. ! ! Требуется неотложное обращение к врачу, если наблюдаются: ► головная боль, ассоциированная с травмой, - риск внутричерепного кровоизлияния, повышение внутричерепного давления; ► громоподобная головная боль (интенсивная боль с «взрывоподобным» или внезапным началом) - характерна для субарахноидального кровоизлияния; ► выраженная головная боль более 4 ч - продолжающееся развитие патологического процесса; ► головная боль, сопровождающаяся сонливостью, неустойчивостью, тошнотой, нарушениями речи, - характерна для транзиторной ишемической атаки (ТИА) или инсульта; ► внезапное возникновение новой, необычной для пациента головной боли - риск возникновения инсульта; ► продолжительная атипичная аура (более часа) - характерна для ТИА или инсульта; ► аура, впервые возникшая у пациентки, принимающей комбинированные оральные контрацептивы, - риск возникновения инсульта; ► изменения в сфере сознания (оглушенность, спутанность или потеря) характерны для ТИА или инсульта, внутричерепной опухоли; ► прогрессивно нарастающая головная боль - продолжающееся развитие патологического процесса; ► присутствие неврологических симптомов или признаков системного заболевания (лихорадка выше 38 °С, артралгии, миалгии, ригидность мышц шеи, кожная сыпь) возможен менингит, энцефалит. ! Не следует откладывать обращение к врачу в том случае, если имеется: ► частая или персистирующая головная боль - продолжающееся развитие патологического процесса; ► утренняя головная боль, уменьшающаяся в течение дня, - повышение внутричерепного давления, один из признаков артериальной гипертензии; ► начало головных болей после 50 лет - риск внутричерепной опухоли; ► изменение силы головной боли при перемене положения головы или при нагрузках, связанных с повышением внутричерепного давления (физическое напряжение, кашель, чихание, натуживание, сексуальная активность), - повышение внутричерепного давления, риск внутричерепной опухоли; ► впервые возникшая головная боль у пациента с онкологическим анамнезом, ВИЧинфекцией или иммунодефицитным состоянием - риск внутричерепной опухоли; ► нарастающая головная боль, усиливающаяся в течение нескольких недель и более, риск внутричерепной опухоли. пред. след. 3. Фармацевтическое консультирование при головной боли Несмотря на то что головная боль бывает эпизодически у большинства людей и зачастую расценивается как малозначимый симптом, его нельзя недооценивать. Знание основных типов головных болей позволяет правильно их распознавать, грамотно определять признаки серьезных заболеваний, проявляющихся головной болью, подобрать рациональную фармакотерапию, а при необходимости рекомендовать обращение за медицинской помощью. Существует несколько приемов, используемых при приступе мигрени для повышения эффективности фармакотерапии, которые могут быть распространены и на другие виды головной боли: ► принимать препарат следует в самом начале приступа головной боли, так как это увеличивает эффективность анальгетического действия; ► препаратами выбора для стартовой терапии приступов различной головной боли (кроме абузусной и пучковой) являются монопрепараты ацетилсалициловой кислоты и ибупрофена, в то время как парацетамол имеет более слабый эффект; ► для более быстрого наступления эффекта предпочтительнее использовать монокомпонентные, быстрорастворимые, рассасываемые, жидкие лекарственные формы или порошки; ► гомеопатические и растительные препараты, как правило, неэффективны; ► слишком частое (>2-3 раз в неделю или ≥15 дней в месяц) использование средств для купирования головной боли может привести к развитию головной боли, связанной с избыточным применением лекарственных средств (абузусная головная боль); ► к развитию абузусных болей может приводить неконтролируемое использование кодеин-, кофеин- и триптансодержащих препаратов; ► следует разъяснить пациенту, что обезболивающие препараты действуют только на сам симптом (головную боль), что применимо при нечастых эпизодах болей, а при частых и хронических формах следует попытаться воздействовать на причину головной боли, что требует, как правило, обращения к врачу; ► следует обращать большое внимание на безопасность приема анальгетиков, особенно в высоких дозах или при длительном применении. Для пациентов с частыми или постоянными головными болями рекомендуется ведение дневника боли. Дневник помогает собрать важную информацию о том, как часто болит голова, когда возникает и как долго длится боль, какие симптомы ее сопровождают. Эта информация является очень ценной для постановки правильного диагноза, выявления факторов, провоцирующих головную боль, и оценки эффективности лечения. Для людей с высоким риском развития лекарственноиндуцированной головной боли ведение дневника особенно важно, так как позволяет получить представление о частоте приема и количестве используемых лекарственных средств. Фармацевтическая опека при головной боли В рамках фармацевтической опеки пациенту с головной болью могут быть предложены: ► рекомендация всегда иметь с собой хотя бы одну дозу препарата от головной боли; ► при головной боли напряжения, провоцируемой стрессом, могут быть рекомендованы растительные монопрепараты (экстракты валерианы или пустырника), комбинированные средства (экстракты валерианы + мелиссы + мяты; экстракты валерианы + мелиссы + зверобоя + боярышника + пассифлоры + хмеля + бузины), растительные седативные сборы (успокоительные сборы № 2 и № 3); ► при головной боли напряжения и стойко пониженном настроении могут быть использованы растительные препараты на основе гиперицина. пред. след. 4. Суставная боль Боль в суставах является одним из признаков поражения их анатомических структур при разнообразных заболеваниях и патологических процессах. Помимо болей клинические проявления поражения суставов могут проявляться местными признаками воспаления (припухлость, локальная гипертермия и гиперемия), нарушением функции, деформацией. Эти симптомы могут наблюдаться в различных сочетаниях в зависимости от характера поражения суставов, активности патологического процесса и стадии заболевания. Боли в различных суставах характеризуются различной выраженностью, длительностью, ответом на лечение и степенью сопутствующих функциональных нарушений. Болевые ощущения сами по себе ухудшают качество жизни и часто сопровождаются снижением двигательной активности со всеми неблагоприятными последствиями. Снижение двигательной активности из-за болей в суставах имеет особенно негативное влияние у пожилых пациентов (ухудшение функционирования кишечника, гиповентиляция, нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, прогрессирование остео-пороза и т.д.). Следовательно, максимально быстрое и стойкое купирование суставной боли имеет важное значение для улучшения качества жизни и предупреждения развития или усугубления сопутствующих заболеваний, поддержания способности к самообслуживанию, психосоциальной адаптации, улучшая тем самым качество жизни. Учитывая, что боли в суставах могут сопровождать развитие разнообразной патологии, появление этого симптома является основанием для визита к специалисту. ! ! Требуется неотложное обращение к врачу в следующих случаях: ► быстрое нарастание (в течение нескольких минут) отека и появление синюшного оттенка сустава при травме; ► резкая боль даже при незначительной нагрузке в сочетании с ограничением подвижности сустава. ! Не следует откладывать обращение к врачу, если имеется: ► отек, покраснение, повышение локальной температуры, болезненность сустава/суставов; ► развитие выраженного поражения суставов на фоне повышенной температуры тела; ► развитие тугоподвижности суставов. оливающих препаратов Попытка: 1 К настоящему времени Вы заработали баллов: 0 из 0 возможных. 1. •Боль - неприятные ощущения и эмоции, связанные с действительным или возможным повреждением тканей или описываемые в терминах такого повреждения. •Боль является одной из наиболее частых жалоб и чаще всего заставляет больного обращаться к врачу или в аптеку за лекарством. ТИПЫ БОЛИ. Ноцицептивная соматическая •Возникает в результате повреждения ткани или воздействия на нее болезненного агента с последующей активизацией болевых рецепторов (ноцицепторов) в костях, коже, подкожной клетчатке, мышцах, суставах, связках, костях и пр. •Эта боль хорошо локализована, может быть приходящей или постоянной. Пропорциональна выраженности повреждения. По характеру может быть тупая, острая, давящая, пульсирующая, дергающая, сверлящая, рвущая, распирающая и т.д. Ноцицептивная висцеральная •Возникает при повреждении симпатически иннервируемых внутренних органов (например, поджелудочной железы, стенок желудка и кишечника, растяжении капсулы печени, спазме или растяжении стенок полых органов и пр.). Примером является почечная колика, боли при метеоризме, язве желудка и т.д. •Чаще всего нет соответствия между выраженностью повреждения и интенсивностью боли. Как правило, нечетко локализована, имеет разлитой характер (острая, тупая с приступами обострения, сжимающая, схваткообразная, тянущая, изнуряющая и пр.) Нейропатическая боль •Является результатом повреждения нервной системы на периферическом или центральном уровне с формированием стойких очагов гиперактивных нейронов. Сопровождает тяжелые ноцицептивные болевые синдромы, встречается после хирургического лечения, при проведении химиотерапии, в результате сдавления нерва опухолью, при вирусном повреждении нерва, при тяжелых формах диабета, алкоголизме •По характеру часто описывается как мучительная, жгучая, стреляющая, нередко сопровождающаяся необычными ощущениями (онемение, покалывание, «ползание мурашек» и т.д.), явлениями пониженной или повышенной чувствительности. Часто становится хронической Психогенная боль •В большей степени определяется психологическими (ментальными, эмоциональными и др.) и социальными факторами. Одним из механизмов формирования такого типа боли является рефлекторное напряжение мышц, обусловленное психоэмоциональными факторами, что приводит к развитию локальной ишемизации тканей, которая становится источником болезненных ощущений. Примером психогенной боли является головная боль напряжения и соматоформные болевые расстройства •Болевые ощущения исключительно многообразны, нередко сопровождаются симптомами, связанными с расстройством пищеварительной, сердечно-сосудистой, мочеполовой систем 2. Фармацевтическая опека при головной боли Головная боль - одна из наиболее частых жалоб, с которой больные обращаются к врачу. •У большинства людей периодически возникает головная боль (цефалгия), и это можно расценивать как вариант нормы. •Однако иногда головная боль становится серьезной проблемой, когда в той или иной степени вызывает дезадаптацию и снижает качество жизни пациентов. •Наиболее часто встречаются четыре типа головной боли, каждая из которых имеет свою нейробиологическую основу и клинические проявления. •Мигрень •Обычно эпизодическая, возникает у 12-16% общей популяции, чаще страдают женщины (3:1). •В основе мигренозной головной боли лежат нейрогенное воспаление и вторичная вазодилатация, развивающиеся вследствие выделения из периваскулярных волокон тройничного нерва болевых пептидов-вазодилататоров и активации болевых рецепторов стенок сосудов (в первую очередь сосудов твердой мозговой оболочки). •Болевые импульсы поступают в сенсорную кору головного мозга, что формирует ощущение пульсирующей боли. Это происходит на фоне повышенной возбудимости нейронов коры головного мозга и спинномозгового ядра тройничного нерва, усиливающейся при воздействии эндогенных и экзогенных мигренозных триггеров •Головная боль напряжения Обычно эпизодическая, время от времени возникает более чем у 80% людей; по крайней мере у 10% возникает часто, у 2-3% взрослых и иногда у детей может быть хронической. Связана с напряжением мышц и связок головы и шеи в результате физического напряжения в мышцах скальпа, шеи (при работе в неудобной позе, длительной работе за компьютером, вынужденной позе при поднятии тяжестей и др.), а также эмоционального напряжения (при повышенной тревожности, стрессе, депрессии. •Пучковая (кластерная) головная боль •Интенсивные и часто повторяющиеся, но кратковременные приступы головной боли, чаще страдают мужчины. Патогенез до конца не раскрыт, но предполагается участие гипоталамической дисфункции, дисбаланса центральных регуляторных механизмов вегетативной нервной системы и обструктивного апноэ во сне. •Головная боль при избыточном применении лекарственных препаратов (лекарственно-индуцированная, или абузусная, головная боль) •Хроническая ежедневная головная боль, возникающая у 3% взрослых, чаще страдают женщины (5:1). •Является вторичной формой головной боли и возникает как осложнение предшествующей первичной головной боли, обычно мигрени или головной боли напряжения при избыточном применении анальгетиков (≥15 дней в месяц). 3. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПРИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ Несмотря на то что головная боль бывает эпизодически у большинства людей и зачастую расценивается как малозначимый симптом, его нельзя недооценивать. Знание основных типов головных болей позволяет правильно их распознавать, грамотно определять признаки серьезных заболеваний, проявляющихся головной болью, подобрать рациональную фармакотерапию, а при необходимости рекомендовать обращение за медицинской помощью Существует несколько приемов, используемых при приступе мигрени для повышения эффективности фармакотерапии, которые могут быть распространены и на другие виды головной боли: •принимать препарат следует в самом начале приступа головной боли, так как это увеличивает эффективность анальгетического действия; •препаратами выбора для стартовой терапии приступов различной головной боли (кроме абузусной и пучковой) являются монопрепараты ацетилсалициловой кислоты и ибупрофена, в то время как парацетамол имеет более слабый эффект; •для более быстрого наступления эффекта предпочтительнее использовать монокомпонентные, быстрорастворимые, рассасываемые, жидкие лекарственные формы или порошки; •гомеопатические и растительные препараты, как правило, неэффективны; •слишком частое (>2-3 раз в неделю или ≥15 дней в месяц) использование средств для купирования головной боли может привести к развитию головной боли, связанной с избыточным применением лекарственных средств (абузусная головная боль); •к развитию абузусных болей может приводить неконтролируемое использование кодеин-, кофеин- и триптансодержащих препаратов; •следует разъяснить пациенту, что обезболивающие препараты действуют только на сам симптом (головную боль), что применимо при нечастых эпизодах болей, а при частых и хронических формах следует попытаться воздействовать на причину головной боли, что требует, как правило, обращения к врачу; •следует обращать большое внимание на безопасность приема анальгетиков, особенно в высоких дозах или при длительном применении. 4. Для пациентов с частыми или постоянными головными болями рекомендуется ведение дневника боли. Дневник помогает собрать важную информацию о том, как часто болит голова, когда возникает и как долго длится боль, какие симптомы ее сопровождают. Эта информация является очень ценной для постановки правильного диагноза, выявления факторов, провоцирующих головную боль, и оценки эффективности лечения. Для людей с высоким риском развития лекарственно-индуцированной головной боли ведение дневника особенно важно, так как позволяет получить представление о частоте приема и количестве используемых лекарственных средств. В рамках фармацевтической опеки пациенту с головной болью могут быть предложены: •рекомендация всегда иметь с собой хотя бы одну дозу препарата от головной боли; •при головной боли напряжения, провоцируемой стрессом, могут быть рекомендованы растительные монопрепараты (экстракты валерианы или пустырника), комбинированные средства (экстракты валерианы + мелиссы + мяты; •экстракты валерианы + мелиссы + зверобоя + боярышника + пассифлоры + хмеля + бузины), растительные седативные сборы (успокоительные сборы № 2 и № 3); •при головной боли напряжения и стойко пониженном настроении могут быть использованы растительные препараты на основе гиперицина. 5. •Боль в суставах является одним из признаков поражения их анатомических структур при разнообразных заболеваниях и патологических процессах. •Помимо болей клинические проявления поражения суставов могут проявляться местными признаками воспаления (припухлость, локальная гипертермия и гиперемия), нарушением функции, деформацией. •Эти симптомы могут наблюдаться в различных сочетаниях в зависимости от характера поражения суставов, активности патологического процесса и стадии заболевания. •Боли в различных суставах характеризуются различной выраженностью, длительностью, ответом на лечение и степенью сопутствующих функциональных нарушений. Болевые ощущения сами по себе ухудшают качество жизни и часто сопровождаются снижением двигательной активности со всеми неблагоприятными последствиями. •Снижение двигательной активности из-за болей в суставах имеет особенно негативное влияние у пожилых пациентов (ухудшение функционирования кишечника, гиповентиляция, нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, прогрессирование остеопороза и т.д.). •Следовательно, максимально быстрое и стойкое купирование суставной боли имеет важное значение для улучшения качества жизни и предупреждения развития или усугубления сопутствующих заболеваний, поддержания способности к самообслуживанию, психосоциальной адаптации, улучшая тем самым качество жизни. •Учитывая, что боли в суставах могут сопровождать развитие разнообразной патологии, появление этого симптома является основанием для визита к специалисту. Учитывая, что боли в суставах могут сопровождать развитие разнообразной патологии, появление этого симптома является основанием для визита к специалисту. Требуется неотложное обращение к врачу в следующих случаях: •быстрое нарастание (в течение нескольких минут) отека и появление синюшного оттенка сустава при травме; •резкая боль даже при незначительной нагрузке в сочетании с ограничением подвижности сустава. Не следует откладывать обращение к врачу, если имеется: •отек, покраснение, повышение локальной температуры, болезненность сустава/суставов; •развитие выраженного поражения суставов на фоне повышенной температуры тела; •развитие тугоподвижности суставов 6. Особенности некоторых воспалительных, дегенеративных и метаболических поражений суставов •Ревматоидный артрит: •страдают чаще женщины среднего возраста; •поражены в основном мелкие суставы кисти; •характерно прогрессирующее течение •Πcopиaтичecкий артрит: •страдает 5-7% больных с псориазом, чаще женщины; •поражены чаще крупные суставы, суставы кистей; характерно хроническое течение •Подагра: •страдают чаще мужчины среднего возраста; •поражены плюcнeфaлaнгoвый сустав большого пальца, реже другие; •характерно рецидивирующее, хроническое. течение •Ocтeoapтpoз: •страдают чаще женщины пожилого возраста; •поражены чаще крупные (коленные, тазобедренные), межфаланговые суставы; •характерно хроническое течение •Ревматический полиартрит: •страдают чаще дети, подростки, мужчины и женщины ; •поражены чаще крупные суставы; •характерен Полиартрит, симметричный; •суставы отекают, кожа над ними красная, движения резко болезненные и ограниченные; •характерны летучесть поражения суставов (то есть вначале поражается один крупный сустав, далее другой и т.д.); •характерно поражение сердца; •преходящий артрит; •есть связь с перенесенной стрептококковой инфекцией (ангина, тонзиллит) 7. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПРИ СУСТАВНОЙ БОЛИ •Появление суставной боли, как и любой другой боли, всегда должно настораживать. •Именно поэтому даже при кажущейся незначительности симптомов пациенту следует рекомендовать посетить врача для определения характера заболевания и выбора способа его лечения. •Необходимо также купирование острой боли с целью предупреждения формирования хронической боли •Среди системных симптоматических препаратов быстрого действия при умеренных болях в суставах в качестве безрецептурного средства рассматривается, прежде всего, парацетамол. •Его применение оправдано во всех случаях суставной боли как стартового препарата до обращения к врачу. •Обладая аналгетическим эффектом, он уменьшит боль, однако никак не повлияет на имеющееся воспаление. •Его длительное применение оправдано тогда, когда дегенеративные процессы в суставе превалируют над воспалительными и боль обусловлена не столько действием провоспалительных факторов, сколько механическими причинами (как, например, при неосложненном остеоартрозе). •Следует отметить, что эффект препарата нарастает постепенно, достигая максимума к 7-14-му дню. •В случае выраженных воспалительных явлений в суставе требуются системные противовоспалительные средства, требующие врачебного назначения. •При подостром и хроническом воспалительном процессе, спустя несколько дней после острой травмы (в зависимости от тяжести), в реабилитационный период, а также при дегенеративно-дистрофических процессах можно использовать местнораздражающие разогревающие средства (в первую очередь, капсаицинсодержащие). •Они не только обладают отвлекающим и обезболивающим действием, но также увеличивают кровоток в нижележащих тканях, стимулируя в них обмен веществ. •При наличии признаков воспаления в суставе, сопровождающегося слабой или умеренной болью, хороший эффект оказывают топические НПВП. •Их использование позволяет воздействовать непосредственно на область поражения, так как после нанесения на кожу активное вещество накапливается преимущественно в региональных мягких тканях, синовиальной оболочке и синовиальной жидкости суставов. •Это также значительно снижает риск системных нежелательных явлений концентрация препарата в плазме крови при местном применении составляет, как правило, менее 5% таковой при пероральном приеме. •Эффективность действия определяется свойствами самой фармацевтической субстанции, а также ее лекарственной формой. •Считается, что препараты в гелевой форме быстрее и легче проникают через кожу и, соответственно, обеспечивают более быстрый и выраженный эффект. •Наиболее эффективно из топических НПВП при остеоартрозе боль купирует диклофенак, а функциональные нарушения устраняет пироксикам. •Через 2 нед непрерывного использования эффект топического НПВП может снижаться, что требует его замены на другой препарат или перерыва в использовании. •Еще одной группой безрецептурных средств, которые могут быть использованы при болях в суставах, обусловленных дегенеративно-дистрофическим процессом (например, остеоартрозом), являются симптоматические препараты замедленного действия, содержащие глюкозамин, хондроитин или их комбинацию, а также препараты на основе неомыляемых экстрактов авокадо и сои. •Их действие развивается постепенно (4-8 нед), однако оно потенцирует эффект анальгетиков и НПВП, улучшает свойства суставного хряща и периартикулярных тканей, а также характеризуется длительным эффектом «последействия». Длительность их применения может быть не более 6 мес. •Хорошим ответом на лечение считается уменьшение боли на 50% и более, минимальным значимым ответом - уменьшение боли на 20% и более от исходного уровня. В рамках фармацевтической опеки пациенту с суставной болью могут быть предложены: •эластичные бандажи или ортезы, помогающие перенаправлять нагрузку от пораженной болезнью стороны сустава для уменьшения болей; •трость для механической разгрузки суставов нижней конечности (рекомендуют хождение с помощью трости в руке, противоположной пораженной нижней конечности); •при остеоартрозе необходимо напомнить о снижении массы тела при ее избыточности. 1. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ ПРИ КАШЛЕ •Кашель - сложный рефлекторный акт, который возникает как защитная реакция при скоплении в воздухоносных путях слизи, мокроты, попадании инородного тела и позволяет очистить от них дыхательные пути. •Кашель - один из наиболее важных компонентов бронхо-легочного клиренса, включающийся тогда, когда естественные механизмы не справляются. •Различают физиологический и патологический кашель. •В физиологических условиях кашель играет лишь вспомогательную роль в процессах очищения дыхательных путей, так как основными механизмами санации являются мукоцилиарный клиренс и перистальтика мелких бронхов. •Частота и интенсивность кашля обусловлены силой раздражителя, его локализацией и возбудимостью кашлевых рецепторов, которая зависит от формы заболевания, фазы течения болезни и характера патологического процесса. •Патологический, или неадекватный тяжелый кашель может вызвать многочисленные осложнения. •Кашлевые рецепторы располагаются в самых разнообразных анатомических образованиях: носовой полости, придаточных пазухах носа, гортани, голосовых связках, глотке, наружном слуховом проходе, евстахиевой трубе, трахее и ее бифуркации, местах деления бронхов, плевре, перикарде, диафрагме, дистальной части пищевода и желудке. •Основные причины раздражения кашлевых рецепторов в бронхах: •изменения во вдыхаемом воздухе (колебания температуры и влажности - холодный или сухой воздух), гипервентиляция; •изменение количества и качества бронхиального секрета при воспалительном процессе в бронхах (ОРВИ, бронхиты): изменяется физико-химический характер слизи, повышается ее вязкость, что приводит к нарушению дренажной функции бронхов; нарушается мукоцилиарный клиренс, обусловленный функционированием ресничек мерцательного эпителия и оптимальным количеством, качеством и транспортабельностью слизи; •поллютанты (дым, пыль, крошки во вдыхаемом воздухе), вдыхание ирритантов (ГЭРБ); •повышение чувствительности кашлевых рецепторов (вирусы, бронхиальная астма); •прямая стимуляция кашлевых рецепторов (опухоли, инородные тела дыхательных путей); •непрямая стимуляция кашлевых рецепторов [заболевания органов дыхания, заболевания сердечно-сосудистой системы, лекарственные препараты - ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (иАПФ), β-блокаторы, цитостатики]. след. 2. Классификация кашля: •По времени возникновения: утром, днем, вечером, ночью. •По периодичности: частый, периодический, постоянный, приступообразный. •По характеру: непродуктивный (сухой), продуктивный (влажный), болезненный, безболезненный. •По интенсивности: покашливание, легкий, сильный. •По продолжительности: эпизодический кратковременный или приступообразный постоянный. •По течению: острый - до 3 недель, подострый - от 4 до 8 недель, хронический (длительный) - более 8 недель. Наиболее частые причины сухого кашля: •Кашель курильщиков. •Ларингит (характерен «лающий» кашель). •Трахеит (кашель с металлическим оттенком). •Острый бронхит (глубокий, болезненный кашель). •Плеврит (боль на стороне поражения). •Бронхиальная астма («спастический» кашель, сопровождается свистящими звуками). •Инородное тело (затруднённый вдох, одышка). •Попадание пищи (аспирация) – кашель во время еды. •Коклюш (длинный вдох и приступообразный спастический кашель). •Ложный круп (отёк гортани) – приступообразный лающий кашель. •Вдыхание паров раздражающих веществ (приступ сухого кашля). •Опухоль лёгкого (сухой длительно сохраняющийся кашель). В случаях ларингита, трахеита, начальной стадии острого бронхита, при вдыхании раздражающих паров (если не нарушено общее состояние) возможно самолечение. Подозрение на одно из перечисленных заболеваний требует обязательной консультации врача. Подозрение на ложный круп, инородное тело в дыхательных путях требует оказания экстренной врачебной помощи! 3. Наиболее частые причины влажного кашля: •ОРВИ (кашель со слизистой или слизисто-гнойной мокротой сопровождается другими проявлениями – лихорадка, ринит, боль в горле); •Затекание слизи из носоглотки в гортань (чаще ночной кашель); •Пневмония (кашель со слизисто-гнойной мокротой сопровождается слабостью, лихорадкой, болью на стороне поражения); •Хронический бронхит (длительный, упорный кашель со слизисто-гнойной или гнойной мокротой); •Туберкулез легкого (обильная мокрота, возможно с прожилками крови); •Бронхоэктатическая болезнь (обильная слизисто-гнойная или гнойная мокрота по утрам) •Кашель является естественной защитной реакцией организма, которая может иметь как положительное значение (очищение дыхательных путей), так и негативное (утомляет больного, нарушает сон, питание, может привести к различным осложнениям). •Именно поэтому управление кашлем с использованием фармакологических и нефармакологических методов может уменьшить его в случае чрезмерной выраженности и улучшать легочный клиренс. «Угрожающие» симптомы, требующие обязательного направления больного к врачу: •Кашель продолжается более недели; •Кашель длительно (неделями) сопровождается лихорадкой 37,5 – 38 °С; •Кашель сопровождается высокой лихорадкой 3 дня и более (выше 38-39°С); •Кашель сопровождается одышкой, болями в грудной клетке при дыхании; •Наличие густой зеленоватой мокроты; •кашель, сопровождающийся отделением мокроты с прожилками крови; •кашель с приступами удушья; •сопутствующая кашлю слабость, потеря веса; •обильное потоотделение (особенно по ночам), ознобы; •внезапный приступ сильного кашля; •сильный кашель в течении часа без перерыва; •обильное отделение мокроты; •изменение голоса. 4. Во всех случаях перед употреблением лекарственных препаратов требуется обязательная консультация врача. Если ни один из «угрожающих симптомов» у посетителя аптеки не выявлен, возможно осуществить следующий этап фармацевтической опеки – выбор для данного пациента фармакологической группы для симптоматического лечения кашля Направления симптоматического лечения у больных с жалобами на кашель •При сухом кашле – противокашлевые средства центрального и периферического действия. •При влажном кашле – отхаркивающие и муколитические препараты Общие рекомендации для пациентов: •Воздержаться от курения, в том числе от пассивного вдыхания табака. •Чаще проветривать помещение, так как чистый прохладный воздух снижает кашлевой рефлекс. •Пить как можно больше жидкости, что облегчает удаление мокроты. 5. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ ПРИ КАШЛЕ •В рамках фармацевтической опеки пациенту с кашлем могут быть предложены: •местные средства с отвлекающим действием для растирания груди при сухом кашле (например, масло эвкалипта + масло хвои сосны); •негазированные щелочные минеральные воды (для обеспечения питьевого режима не менее 2 л жидкости в сутки); •увлажнители воздуха для достижения оптимальной для больного с кашлем влажности воздуха, не менее 70-80% (низкая влажность приводит к избыточной потере влаги слизистой и ее сухости); •паровые ингаляторы и небулайзеры для ингалирования растворов натрия хлорида (37%), натрия бикарбоната (1-5%), минеральной воды типа боржоми. Фармацевтическая опека при применении противокашлевых препаратов. •Противокашлевые препараты не назначаются при повышенной бронхиальной секреции, обильном отделении мокроты. •Противокашлевые препараты, содержащие кодеин, декстрометорфан, бутамират, не рекомендуется применять детям до 2-х лет, в период беременности и лактации. •Противокашлевые препараты, содержащие кодеин, декстрометорфан, бутамират, при приеме больших доз или употреблении в течении длительного времени могут приводить к угнетению ЦНС и дыхания. •Препараты, содержащие глауцина гидрохлорид, при применении у детей могут приводить к снижению артериального давления. •Таблетки либексина следует глотать не разжевывая – в противном случае возможно онемение, потеря чувствительности слизистой рта и глотки. •При приеме либексина может наблюдаться сухость во рту и глотке. •Прием либексина не рекомендуется лицам с низким артериальным давлением. 6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ ПРИ ОДЫШКЕ •Одышка - тягостное, мучительное ощущение нехватки воздуха при дыхании. Причиной ее развития являются самые разнообразные нарушения внешнего дыхания, транспорта газов и тканевого дыхания. Одышка является важным и часто встречающимся признаком заболевания не только дыхательной системы, но и других органов и систем (кровообращения, крови, нервной и т.д.). Как физиологическое явление одышка может наблюдаться после физической работы, что обусловлено реакцией со стороны респираторной системы к возросшим потребностям организма в кислороде. В нормальных условиях у здоровых людей наступающая в результате физического напряжения одышка быстро сменяется после нескольких глубоких вдохов нормальным дыханием. При патологии же даже незначительная физическая работа может вызывать тяжелую одышку. Выраженность одышки, которая широко варьирует, может не зависеть от тяжести вызвавшего ее заболевания. Она может появиться внезапно или развиться постепенно, может быстро пройти или длиться годами. Одышка, в зависимости от того, какая фаза дыхания затруднена, может носить инспираторный (затруднение - удлинение вдоха) или экспираторный (затруднение удлинение выдоха) характер. Нередко встречается смешанная одышка, при которой затруднены обе фазы дыхания. •Инспираторная одышка возникает в результате затруднений совершению вдоха. Она может наблюдаться при ложном крупе, опухолях и других органических сужениях гортани или трахеи, закрытии просвета инородными телами. В этом случае дыхание часто сопровождается шумом (стридорозное дыхание). Инспираторная одышка без стридора является частым признаком поражения сердечно-сосудистой системы, в частности ХСН и ишемической болезни сердца. •Экспираторная одышка, заключающаяся в затруднении выдоха, встречается при бронхиальной астме, эмфиземе легких и вызывающих ее заболеваниях (хронический бронхит, ХОБЛ). Бронхиальная астма вызывает внезапные приступы удушья, нередко по ночам или в утреннее время, сопровождающиеся стеснением в груди, затрудненным выдохом, иногда кашлем к концу приступа с отхождением небольшого количества стекловидной мокроты. •Смешанная одышка встречается при острых (пневмония и др.) и многих хронических заболеваниях легких (опухоли и др.), а также при ряде поражений плевры (плевриты, пневмоторакс и др.). Одышка может протекать в виде четко очерченных приступов удушья в покое на фоне относительно удовлетворительного состояния (пароксизмальная одышка), может беспокоить в покое и усиливаться при физических нагрузках (постоянная одышка) и может возникать только при физической нагрузке. Требуется неотложное обращение к врачу в том случае, если имеется: •внезапно развившаяся одышка; •одышка, сопровождающаяся болью с иррадиацией в шею, челюсть, руки, с нерегулярным пульсом, потливостью; •тяжелая и продолжительная одышка Не следует откладывать обращение к врачу в следующих случаях: •одышка усиливается при физической нагрузке или ухудшается ее переносимость; •одышка заставляет просыпаться; •требуются дополнительные подушки для комфортного сна. армацевтическое консультирование и информирование при отпуске безрецептурных лекарственных препаратов для симптоматической лекарственной помощи при простуде (ОРВИ и грипп). К настоящему времени Вы заработали баллов: 0 из 0 возможных. 1. •Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) - собирательное клиническое понятие, которое включает ряд заболеваний, преимущественно верхних дыхательных путей, вирусной этиологии. •Наиболее часто возбудителями респираторных заболеваний являются риновирусы (25-40% всех ОРВИ), вирусы парагриппа и коронавирусы. •Вирусы гриппа ответственны за 5-15% случаев респираторных инфекций. •При этой инфекции наблюдается наибольшее число осложнений [пневмония, отек легких, острая дыхательная недостаточность, инфекционно-токсический шок, менингит, миокардит, декомпенсация хронических заболеваний (бронхиальная астма, ХОБЛ, хроническая сердечная недостаточность, заболевания печени и почек)] и фатальных исходов в отличие от других ОРВИ. •Источником инфекции являются больные с клинически выраженными, стертыми формами болезни, здоровые вирусоносители. •Основной механизм передачи - аэрозольный, хотя в последнее время показана возможность контактной передачи инфекции (через рукопожатие, дверные ручки и пр.). •Характер течения инфекционного процесса определяется сложной системой защитно-приспособительных реакций макроорганизма, направленных на ограничение репродукции вирусов и их элиминацию. •Общий механизм развития ОРВИ можно представить следующим образом: возбудитель, обладая тропностью к слизистой оболочке верхних и нижних дыхательных путей, проникает в клетки эпителия, вследствие чего развивается локальная воспалительная реакция. •В дальнейшем продукты клеточного распада, попадая в системный кровоток, приводят к системным токсическим проявлениям. •В итоге формируется типичный для ОРВИ и гриппа симптомокомплекс: сочетание общетоксических (головная боль, слабость, вялость, повышение температуры тела, боли в мышцах) и местных реакций (насморк, ринорея, боль в горле, кашель и пр.). след. ПОНЯТИЕ О ЛИХОРАДКЕ Повышение температуры тела человека выше физиологической нормы ( норма до 37,0 С) называют лихорадкой. Классификация лихорадки: -Субфебрильная лихорадка- повышение температуры не выше 38.С; -Умеренная лихорадка- повышение температуры до 38-39.С; -Высокая лихорадка- 39-41.С -Гиперпиретическая (чрезмерная) лихорадка- повышение температуры выше 41.С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ ПРИ ЛИХОРАДКЕ При субфебрильной температуре, сопровождающейся вышеуказанными жалобами в течении первых двух-трех дней от начала заболевания, возможно самолечение при помощи безрецептурных препаратов. В остальных случаях следует обязательно обращаться к врачу! •Согласно современным воззрениям, если повышение температуры не сопровождается выраженным нарушением общего состояния, при ОРВИ следует снижать температуру выше 38,0 С. •Стремление при ОРВИ нормализовать субфебрильную лихорадку не оправдано, т.к. это снижает выработку иммунитета к данному возбудителю Общие рекомендации для пациентов: -При субфебрильной лихорадке следует снизить физическую активность, а при высокой - соблюдать постельный режим. - Регулярно проветривать помещение. - Жаропонижающие препараты не следует принимать с целью профилактики нового подъема температуры. -Новую дозу препарата следует принимать только при повторном подъеме температуры. - Длительность самостоятельного применения жаропонижающих средств не должна превышать 2 дня. - Прием жаропонижающих средств целесообразно сочетать с приемом препаратов для симптоматического лечения кашля, ринита, боли в горле. - Не следует самостоятельно принимать жаропонижающие средства при одновременном приеме антибиотиков, т.к. может маскироваться отсутствие эффекта антибактериальной терапии. -При лихорадке и отсутствии противопоказаний следует пить много жидкости (3-4 литра в день). 3. Жаропонижающие применяются только при высокой температуре (38.0С и выше). Незначительно повышенную температуру (37.5 С и ниже) жаропонижающие препараты не снижают. Парацетамол высокой степени очистки- жаропонижающее и обезболивающее средство с наименьшими побочными эффектами. Парацетамол высокой степени очистки можно назначать детям, лицам пожилого возраста, беременным. Парацетамол высокой степени очистки можно применять у пациентов с высоким риском развития патологии желудочно-кишечного тракта, с бронхиальной астмой и непереносимостью ацетилсалициловой кислоты, с патологий почек. При неэффективности жаропонижающего действия парацетамола у детей следует применять ибупрофен. Все жаропонижающее, особенно препараты ацетилсалициловой кислоты, с особой осторожностью следует назначать больным бронхиальной астмой, эрозивно-язвенным поражением ЖКТ, склонностью к кровотечениям, с заболеваниями печени, нарушением функции почек. Все жаропонижающее, особенно препараты ацетилсалициловой кислоты, следует принимать после еды. Ацетилсалициловая кислота может понижать агрегацию тромбоцитов и свертываемость крови, способствовать развитию кровотечений, геморрагического синдрома. Для ацетилсалициловой кислоты характерно ульцерогенное (повреждающее слизистую желудка) действие. Препараты ацетилсалициловой кислоты не назначают больным с пептической язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, геморрагическими диатезами, бронхиальной астмой. Во время беременности запрещается использовать препараты ацетилсалициловой кислоты, ибупрофена, мефенамовой кислоты. Препараты ацетилсалициловой кислоты не рекомендуется применять у детей. Все жаропонижающее средства, особенно препараты ацетилсалициловой кислоты, не следует сочетать с алкоголем (резко возрастает опасность ульцерогенного действия, желудочного кровотечения). 4. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОПЕКА ПРИ БОЛИ В ГОРЛЕ Боль в горле является частым симптомом, сопровождающим острые респираторные вирусные заболевания. Причины боли в горле: •Ангина (инфекционное заболевание с преимущественным поражением нёбных миндалин) – характерна сильная боль при глотании, которая сопровождается резким ухудшением общего состояния и лихорадкой. •Тонзиллит (хроническое воспаление нёбных миндалин) – характерно ощущение инородного тела в горле, першения, саднения, неприятный запах изо рта, боли при глотании. •Ларингит (воспаление слизистой гортани) – характерно ощущение сухости, першения, царапания в горле, осиплость голоса, сухой «лающий» кашель. •Фарингит (воспаление слизистой оболочки глотки) – характерна боль при глотании, более выраженная при глотании слюны, чем пищи. Важно помнить: •Наряду с вирусами ангину могут вызвать бета-гемолитический стрептококк (он же возбудитель скарлатины), дифтерийная палочка (она же возбудитель дифтерии). •При стрептококковой ангине возможно возникновение серьезных осложнений – ревматизм, гломерулонефрит. «Угрожающие» симптомы при боли в горле, требующие направления больного к врачу: •затрудненное дыхание, невозможность говорить несколько слов между вдохами; •невозможность проглотить слюну; •резкое увеличение небных миндалин, налеты или изъязвления на миндалинах; •яркая, «пылающая» краснота горла; •увеличение и болезненность лимфоузлов при ощупывании; •повышение температуры выше 38,5-39,0°С •боль в горле, которая сопровождается кожной сыпью; •боль в горле, которая сопровождается сильной головной болью, болью в ушах, животе; •боль в горле, которая сопровождается изменением цвета мочи. При отсутствии указанных «угрожающих» симптомов возможно симптоматическое лечение. Направления симптоматического лечения больных с жалобами на боль в горле: •Полоскание горла вяжущими средствами. •Полоскание горла антисептическими средствами. •Антисептические пастилки, леденцы и т.п. Общие рекомендации для пациентов: • Обильное теплое питье. • Полоскание горла через каждые 2-3 часа. Маленьким детям, не имеющим полоскать горло, полоскание можно заменить питьем теплого чая или подогретого фруктового сока (каждые 1-2 часа) •Воздержаться от курения (также пассивного). •Воздержаться от употребления алкоголя. •Воздержаться от употребления острой, холодной или очень горячей пищи. •Сухое тепло на область шеи (согревающий компресс). 5. В настоящее время фармацевтические фирмы предлагают большое количество препаратов безрецептурного отпуска для симптоматического лечения боли в горле. В качестве действующих средств большинство из этих препаратов содержат антисептики, эфирные масла, в ряде случаев – местноанестезирующие вещества. Фармацевтическая опека при применении лекарственных средств для симптоматического лечения боли в горле •При боли в горле рекомендуется обильное теплое питье. •Полоскание горла следует производить через каждые 2-3 часа. •Следует воздерживаться от курения и вдыхания табачного дыма, от употребления острой, холодной или чрезмерно горячей пищи, алкоголя. •После применения леденцов и таблеток для рассасывания следует на 1-2 часа воздержаться от приема пищи и жидкости. •Больным сахарным диабетом не рекомендуется назначать лекарственные препараты в форме леденцов, пастилок. •При применении аэрозолей перед орошением рот следует прополоскать теплой водой. •Аэрозоли для лечения боли в горле не следует вдыхать! •После орошения препаратом в виде аэрозоля следует удерживать его в полости рта 3-5 мин., не употребляя после распыления никакой жидкости или пищи. •Аэрозоли рекомендуется употреблять у детей только старше 6-8 лет, когда они умеют управлять дыханием, и при условии, что ребенок не сопротивляется постороннему предмету (распылителю) во рту. •Лечебные леденцы (драже, пастилки, таблетки для рассасывания) следует держать во рту до полного рассасывания. Ни в коем случае не следует разжевывать. •Привлекательные по внешнему виду и напоминающие кондитерские изделия лечебные леденцы и пастилки следует убирать от ребенка во избежание отравления при употреблении большого количества. •При приеме препаратов серии Колдрекс Лари Плюс возможно ощущение онемение во рту, что не является побочным действием препарата. 6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ ПРИ РИНИТЕ Ринит - воспаление слизистой оболочки полости носа. Является одним из наиболее частых симптомов простудного заболевания. Ринит может быть проявлением аллергии, а также самостоятельным заболеванием, что диктует необходимость обязательной консультации врача! Наиболее распространенные причины ринита: •ОРВИ. •Вазомоторный (аллергический) ринит – чаще приступ внезапной заложенности носа с обильными водянисто-слизистыми выделениями, чиханием. Возможна сезонность, связанная с цветением определенных растений (поллиноз). •Аденоиды (патологическое состояние носоглоточной миндалины) – характерно нарушение носового дыхания, гнусавый оттенок голоса, сон с открытым ртом, обильное выделение слизистого секрета, заполняющего носовые ходы и стекающего в носоглотку. •Инородные тела в носовом ходу – встречается в основном у детей, характерно одностороннее затрудненное дыхание через нос, гнойные выделения из одной половины носа, возможно носовое кровотечение. •Синусит (острое или хроническое воспаление придаточных пазух носа) – характерно затруднение носового дыхания, расстройство обоняния, боль в лобной области или разлитая головная боль, возможен субфебрилитет. •Озена (зловонный насморк хроническое заболевание полости носа с резкой атрофией слизистой оболочки) – характерно образование густых выделения, ссыхающихся в зловонные корки, мучительная сухость и зуд в носу, резкое снижение обоняния, неприятный запах из носа. «Угрожающие» симптомы, требующие обязательного направления больного к врачу: •сочетание ринита с повышением температуры тела выше 38,5°С •неприятный запах из носа; •кровянистые выделения; •Выделения из одной половины носа (особенно у детей); •Сочетание ринита с кашлем, который продолжается более недели (особенно в тех случаях, когда с течением времени отмечается усиление кашля, сопровождается приступами кашля, нарастающей слабостью, отделением густой мокроты или мокроты с примесью крови) Симптоматическое лечение с помощью безрецептурных препаратов возможно только при аллергическом рините и рините, вызванном острыми респираторными инфекциями. Во всех остальных случаях следует рекомендовать пациенту обратиться к врачу. Направления симптоматического лечения больных с ринитом как проявления ОРВИ: •Промывание носа из пипетки физиологическим раствором 3-4 раза в день. •Капли в нос, содержащие сосудосуживающие средства. •Применение интраназальных спреев. •Применение комбинированных пероральных препаратов для лечения ОРВИ Направления симптоматического лечения больных с аллергическим ринитом: •Капли в нос, содержащие сосудосуживающие средства •Блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов для местного применения. •Препараты кромоглициевой кислоты для местного применения (интраназальные аэрозоли и спреи). •Пероральные антигистаминные препараты. •Интраназальные аэрозоли и спреи, содержащие стероидные гормоны (только по назначению врача!) Общие рекомендации для пациентов: •Перед применением средств для лечения ринита следует провести туалет носовой полости. •Препараты для местного применения (капли, спреи) не следует применять чаще, чем через 3-4 часа. Частое употребление препарата может привести к повреждению тканей носа. •Чистый прохладный воздух облегчает носовое дыхание, поэтому следует чаще проветривать помещение. •При аллергическом рините противоотечные средства, применяемые местно, более эффективны, чем пероральные. •При покупке безрецептурных препаратов для лечения ринита следует обязательно проконсультироваться с провизором об особенностях применения, возможных побочных эффектах и опасных взаимодействиях с другими препаратами. Фармацевтическое консультирование и информирование при отпуске препаратов для лечения патологии ЖКТ. К настоящему времени Вы заработали баллов: 0 из 0 возможных. 1. Основными синдромами при патологии желудочно-кишечного тракта являются болевой, изжога, запор, диарея, метеоризм. Симптоматическое лечение с помощью безрецептурных препаратов при соблюдении соответствующих условий (исключение «угрожающих симптомов») возможно при всех указанных синдромах, кроме болевого. •Боль в области живота может являться симптомом патологических состояний и заболеваний, представляющих угрозу не только для состояния здоровья, но и для жизни пациента. •Поэтому болевой синдром до постановки точного диагноза купировать не следует во избежание «смазывания картины заболевания». Изжога (pyrosis) – ощущение жжения в эпигастральной области и за грудиной, которое сопровождается кислым привкусом во рту. •Появление изжоги связывают с повышением кислотности желудочного содержимого и его попаданием в нижний отдел пищевода. Изжога может быть симптомом различных серьезных заболеваний ЖКТ, так и симптомом простой диспепсии. Наиболее частые причины изжоги ( у больных с заболеваниями ЖКТ): •хронический гастрит с повышенной кислотностью; •пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки; •хронический холецистит; •желудочно-кишечный рефлюкс. (у практически здоровых лиц): •прием некоторых ЛС (НПВС, стероидные гормоны и др.); •первая половина беременности. •нерациональное питание: •переедание; •быстрый прием пищи «на ходу»; •употребление большого количества чая, кофе, шоколада; •злоупотребление острой и пряной пищей; индивидуальная повышенная чувствительность к некоторым пищевым продуктам ( цитрусовые, лук, чеснок, томаты); •злоупотребление сдобной и жирной пищей. 2. Факторы, способствующие возникновению изжоги: •злоупотребление алкоголем; •курение; •сон или отдых лежа сразу после еды; •ношение тесной одежды; •гиподинамия; ожирение. Угрожающие симптомы при изжоге: •изжога которая сопровождается рвотой цвета «кофейной гущи» или кровью; •наличие черного «дегтеобразного» стула; •постоянная изжога на протяжении 3 дней и более; •изжога сопровождается болями в животе; •прогрессирующая потеря веса; •изжога связана с приемом определенных ЛС Общие рекомендации по лечению изжоги: Необходимо выяснить причину изжоги. Если изжога связана с заболеванием ЖКТ, лечение должен определить врач! Предупреждение развития изжоги у практически здоровых лиц (без органической патологии ЖКТ) требует соблюдение немедикаментозных мероприятий, а также не исключает применение ЛС (антацидов). Рекомендации по немедикаментозному лечению изжоги: •не злоупотреблять продуктами, вызывающими изжогу (кофе, сдоба, пряности, цитрусовые и др.); •не допускать переедания, быстрого приема пищи; •исключить или уменьшить курение; •избегать отдыха лежа после еды; •ограничить употребление газированных напитков; снизить избыточную массу тела. Лекарственная терапия изжоги: Антациды – группа ЛС, уменьшающих агрессивность содержимого желудка и двенадцатиперстной кишки за счет прямого химического взаимодействия с HCl. Антациды подразделяются на: •антациды системного действия (всасывающиеся), которые, всасываясь в ЖКТ, поступают в системный кровоток и изменяют pH крови; •антациды местного действия (невсасывающиеся), которые действуют в просвете желудка, не поступают в системный кровоток и не изменяют pH крови. Системные антациды •Натрия гидрокарбонат (питьевая сода) В желудке происходит быстрое и необратимое взаимодействие с соляной кислотой: NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2 В то же время препарат всасывается в кровь и вызывает системный алкалоз. При взаимодействии с HCl образуется большое количество CO2, которое вызывает вторичное повышение секреции соляной кислоты, что очень опасно при наличии язвенного дефекта, т.к. может привести к перфорации. 3. •Местные антациды Препараты местных антацидов (монокомпонентные или комбинированные) содержат гидроокись алюминия, карбонаты магния и кальция и др. взаимодействуют с HCl, нейтрализуя её (pH изменяется в щелочную сторону). Способствует также выработке простагландинов (ПГЕ2), которые обеспечивают образование слизи (обволакивающее действие)/ •Альмагель – супензия (во флаконах) по 1-2 мерные ложки; •Ренни – жевательные таблетки. Принимают по 1-2 таблетки. Фармацевтическая опека при применении антацидных средств: •антациды используются перорально при возникновении изжоги или через 1 час после еды; •антациды принимают за 2 часа до или через 2 часа после приема других ЛС (для исключения лекарственного взаимодействия); •все алюминийсодержащие антациды нарушают всасывание фосфора, что ведет к мышечной слабости, остеопорозу; •соли алюминия способствуют развитию запора, а соли магния – поноса; •при длительном приёме антацидов возникает склонность к инфекциям ЖКТ в результате снижения защитной роли HCl; •прием антацидов нельзя сочетать с приемом Де-нола и Сукральфата (фармакодинамическая несовместимость); •больным с ГБ, ХСН приём натрия гидрокарбоката противопоказан. 4. Метеоризм – вздутие живота вследствие повышенного газообразования в пищеварительном тракте (желудке и кишечнике), которое может сопровождаться болями в животе, отрыжкой, одышкой. Основные причины метеоризма: •наиболее частой причиной метеоризма является разложение пищи, содержащей белки и углеводы или заглатывание воздуха во время жевания при приеме пищи и при употреблении жевательной резинки. Кроме того, причинами метеоризма могут быть: •непереносимость некоторых видов пищи ( молочные продукты и углеводы определенных видов пищевых продуктов (грибы, соя, сладости, бобовые, орехи, капуста, сливы, некоторые крупы, фруктовые соки и др.); •переедание; •непривычная еда или изменение характера питания (командировки, отпуск, вегетарианство и т.д.); •курение; •гастрит и пептические язвы; •желчнокаменная болезнь; •дисбактреиоз; •аномальная перистальтика (сокращение мышц толстой кишки) •предменструальный синдром: •послеоперационный период. Угрожающие симптомы при метеоризме, требующие обязательного вмешательства врача: •интенсивные боли в животе; •тошнота и рвота; •желтушность окраски кожи и склер глаз; •резкое и выраженное снижение веса; •вздутие живота после приема лекарственных препаратов. Рекомендации по немедекаментозному купированию метеоризма: •выявление и исключение (ограничение) из рациона питания продуктов, вызывающих метеоризм; •ограничение потребления продуктов, содержащих заменители сахара, провоцирующих вздутие живота, и боли от скопления газов; •увеличение физической нагрузки; •отказ от жевательных резинок; •отказ или сокращение курения; •прием пищи небольшими порциями 4- 5 раз в день; •употребление продуктов, содержащих ацидофильные культуры. 5. Медикаментозное лечение метеоризма: Энтеросорбенты – эффективно адсорбируют из кишечника различные токсические метаболиты. Детоксикация организма на фоне применения энтеросорбентов подготавливает органы и ткани и улучшает взаимодействие биологически активных соединений, в частности средств растительного происхождения с рецепторным аппаратом организма. Энтеросорбенты способствуют уменьшению метеоризма и применяются в составе комплексной терапии, в частности в сочетании с растительными препаратами. Для симптоматического лечения метеоризма рекомендуется энтеросгель, каопектат, аттапульгит, полифепан. •Силиконы Химически инертные поверхностно- активные вещества, полученные на основе кремния. По механизму действия являются пеногасителями: уменьшают поверхностное натяжение образующихся в кишечнике пузырьков газа. Пузырьки лопаются и/или резорбируются и выводятся естественным путем. Силиконы действуют исключительно на поверхности пузырьков газа и не влияют на слизистую кишечника, не всасываются в кишечнике. Препараты этой группы практически нетоксичны. Они могут назначаться беременным и лактирующим женщинам, детям. Из этой группы в настоящее время применяется два лекарственных вещества: • диметикон (цеолат); •симетикон (дисфлатил, эспумизан). •Ферментные препараты При симптоматическом лечении метеоризма цель назначения ферментных препаратов – не заместительная терапия вследствие недостаточности функции, а создание «функционального покоя» чрезмерно «подстегнутой» обильной пищей поджелудочной железы. Целесообразно применение препаратов с умеренным содержанием липолитических ферментов и достаточным содержанием протеолитических. Одним из наиболее предпочтительных препаратов в этой ситуации является «Фестал». •Ветрогенные средства растительного происхождения: •препараты укропа (плоды укропа пахучего, вода укропная), •плоды фенхеля, •плоды тмина, •цветки ромашки. •Пробиотики Препараты этой группы угнетают жизнедеятельность в кишечнике гнилостных и газообразующих микроорганизмов, что способствует устранению метеоризма, нормализации процессов пищеварения и всасывания в желудке. •Домперидон («Мотилиум») •Синтетический антагонист дофамина, плохо проникающий через гематоэнцефалический барьер, в связи с чем не обладающий центральными эффектами. •Обладает гастрокинетическим и противорвотным действием. •При пероральном приеме домперидон улучшает опорожнение желудка, при этом не оказывает влияние на желудочную секрецию. •Не рекомендуется применение препарата при желудочно-кишечном кровотечении, кишечной непроходимости, у детей до 1 года, при кормлении грудным молоком. •При передозировке возможна сонливость, симптомы дезориентации, особенно у детей. •В настоящее время относится к рецептурным препаратам, поэтому может назначаться только врачом. Фармацевтическая опека при применении препаратов для симптоматического лечения метеоризма •В связи с адсорбционными свойствами препараты группы сорбентов способны уменьшать эффективность одновременно назначаемых пероральных лекарственных средств. •Рекомендуется соблюдать интервал между приемом адсорбентов и других лекарственных средств. •Аттапульгит противопоказан при высокой температуре (из-за поглощения им воды возможно обезвоживание). •Аттапульгит противопоказан в I триместре беременности и при лактации. •Аттапульгит в форме таблеток можно назначать детям только после 6 лет, в форме суспензии - после 3 лет. •Силиконы (симетикон, диметикон) рекомендуется принимать с небольшим количеством жидкости после каждого приема пищи и перед сном. •Домперидон применяется только по назначению врача! •Растительные ветрогонные средства применяются в виде настоев и отваров. •Настои из плодов укропа, фенхеля и тмина стимулируют выработку молока у кормящих матерей. •Настои и отвары хранятся в холодильнике не более 3 дней. •Чай «Плантекс» нельзя подслащать! •Ферментные препараты следует применять во время или сразу после еды. •Таблетки, содержащие ферментные препараты, не следует разжевывать. 6. Запор (obstipatio) – нарушение функции кишечника, которое заключается в увеличении интервалов между актами дефекации (более чем на 48 часов) по сравнению с индивидуальной физиологической нормой или в систематически недостаточном опорожнении кишечника. Запор - симптом различных патологических процессов, происходящих как в самом кишечнике, так и в других органах. Возможные причины запора: •патология толстого кишечника – колиты, атония кишечника, полипоз толстой кишки, синдром раздраженного кишечника; •обезвоживание; •гипофункция щитовидной железы; •особенности питания, резкая смена рациона, недостаток в пище растительной клетчатки, избыток жира, недостаточное потребление жидкости; •применение ЛС: антациды (содержат соли алюминия), антигистаминные ЛС, блокаторы кальциевых каналов, препараты железа, диуретики (гипотиазид, фуросемид), бета-адреноблокаторы «Угрожающие» симптомы при запоре, которые позволяют заподозрить у больного серьезное заболевание, требующее обращения к врачу: •повышение температуры; •следы крови в стуле; •сильные боли в животе; •резкое вздутие живота; •рвота; •потеря веса; связь запора с приемом того или иного ЛС. Общие подходы к лечению запоров: •Прежде, чем рекомендовать ЛС, необходимо выяснить возможные причины, способствующие развитию запора. •Устранение причины может обеспечить нормализацию стула. •Лечение запора направлено на восстановление нормальной функции кишечника при минимальном использовании слабительных средств и очистительных клизм. Рекомендации для пациентов по немедикаментозным методам нормализации функции кишечника: •употреблять пищу богатую клетчаткой; •снизить содержание в рационе животных жиров; •употреблять жидкость не менее 8 стаканов в день (при отсутствии противопоказаний); •повысить физическую активность; •дефекацию осуществлять не спеша, в спокойной обстановке. Безуспешность немедикаментозных мероприятий по лечению запора диктует необходимость применения слабительных ЛС. В основе действия слабительных ЛС лежит: •стимуляция двигательной функции кишечника; •размягчение фекалий; •увеличение объема содержимого кишечника. Классификация слабительных лекарственных средств: •Средства, тормозящие адсорбцию воды и усиливающие перистальтику кишечника (контактные слабительные). •Средства способствующие увеличению объема содержимого кишечника – «наполнители». •Средства, способствующие размягчению каловых масс Средства, тормозящие адсорбцию воды и усиливающие перистальтику кишечника (контактные слабительные). Препараты содержащие антрагликозиды •Раздражают хеморецепторы слизистой оболочки толстого кишечника, что возбуждает перистальтику. •Практически не влияют на мускулатуру тонкого кишечника, т.о. не нарушают процессы пищеварения и всасывания. •Слабительное действие оказывает через 8-12 часов пред. след. 7. Фармацевтическая опека при применении препаратов для симптоматического лечения запоров (слабительных средств) •Слабительные средства желательно назначать натощак; •При длительном приеме слабительных развивается гипокалиемия, поэтому прием слабительных рекомендуется сочетать с приемом препаратов калия; •Слабительные содержащие антракогликозиды, действуют через 8-12 часов после приема, поэтому их рекомендуется применять вечером, перед сном. •Слабительные, содержащие антракогликозиды, не применяют при спастических запорах, поскольку они могут вызвать боль в толстой кишке. •Антрахиноновые гликозиды переходят в молоко матери, поэтому препараты, содержащие их, нельзя назначать кормящим матерям. •Слабительными препаратами из группы антракогликозидов не рекомендуется пользоваться длительно. •Слабительные из группы производных антрахинона при кислой реакции мочи могут окрашивать ее в интенсивно желтый цвет, при щелочной – в красный цвет. •При длительном применении вазелинового масла снижается всасывание жирорастворимых витаминов (A и D) и повышается риск образования злокачественных опухолей в желудочно-кишечном тракте. •Слабительные препараты лактулозы можно назначать детям младшего и среднего возраста. •Лактулозу не следует принимать больным с острыми воспалительными заболеваниями кишечника. •Касторовое масло оказывает слабительный эффект через 5-6 часов. •Касторовое масло категорически нельзя назначать беременным. •Касторовое масло противопоказано при отравлении жирорастворимыми ядами. •Солевые слабительные оказывают эффект через 4-6 часов. •Солевые слабительные противопоказаны при беременности, так как бурная перистальтика может стимулировать сократительную активность матки. •При приеме слабительных, содержащих растительные волокна, следует выпивать за сутки не менее 1,5 литров жидкости 1. Фармацевтическое консультирование пациентов - приоритетная функция фармацевтических работников. Подтверждением этого является определение профессии «фармацевт», данное совместно Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ, WHO) и Международной фармацевтической федерацией (FIP The International Pharmaceutical Federation): «Фармацевтические работники специально обученные и тренированные профессионалы здравоохранения. Ответственны за обеспечение лекарствами пациентов и призваны управлять безопасным и эффективным применением лекарств». Нормативные документы, устанавливающие правомочия и обязанности фармацевтических работников в России: 1) Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 2) Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»; 3) приказ Минздрава России от 31.08.2016 № 647н «Об утверждении правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения»; 4) приказ Минтруда России от 09.03.2016 № 91н «Об утверждении профессионального стандарта «Провизор»; 5) приказ Минздрава России от 11.07.2017 № 403н «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность»; 6) постановление Правительства России от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»; 7) постановление Правительства России от 22.12.2011 № 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности». 2. К основным функциям фармацевтических работников относятся: ► продажа товаров аптечного ассортимента надлежащего качества; ► предоставление достоверной информации о товарах аптечного ассортимента, их стоимости, фармацевтическое консультирование; ► информирование о рациональном применении лекарственных препаратов (ЛП) в целях ответственного самолечения; ► изготовление ЛП по рецептам на них и в соответствии с требованиями-накладными медицинских организаций; ► оформление учетной документации; ► соблюдение профессиональной этики. В 2016 г. был утвержден приказ Минздрава России от 31.08.2016 № 647н «Об утверждении правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения». Согласно этому документу, фармацевтическое консультирование - это доступ к информации о порядке применения или использования товаров аптечного ассортимента, в том числе о правилах отпуска, способах приема, режимах дозирования, терапевтическом действии, противопоказаниях, взаимодействии ЛП при одновременном приеме между собой и/или с пищей, правилах их хранения в домашних условиях. Для предоставления услуг по фармацевтическому консультированию допускается выделение специальной зоны, в том числе для ожидания потребителей, с установкой или обозначением специальных ограничителей, организацией сидячих мест. При реализации ЛП фармацевтический работник не вправе скрывать от покупателя информацию о наличии иных ЛП, имеющих одинаковое международное непатентованное наименование, и цене на них относительно запрошенных. Это же требование дублируется в приказе Минздрава России от 11.07.2017 № 403н. Кроме того, в нем одним из правил отпуска утверждается обязанность фармацевтического работника при отпуске ЛП информировать лицо, приобретающее (получающее) ЛП, о режиме и дозах его приема, правилах хранения в домашних условиях, взаимодействии с другими ЛП. 3. Предоставление пациенту достоверной и исчерпывающей информации также является нормой законодательства о защите прав потребителя. Ведь информация, предоставляемая покупателю, - один из критериев выбора товара (лекарственного препарата), не подлежащего возврату и обмену. Качественно проведенное консультирование становится взаимовыгодным как для пациента, так и для фармацевтического работника, благодаря следующим пунктам: ► выявление некоторых опасных симптомов заболеваний; ► уменьшение числа неудач и ошибок при применении препаратов; ► сокращение риска несоблюдения режима лечения; ► снижение частоты нежелательных эффектов терапии; ► улучшение прогноза заболевания; ► получение помощи при ответственном самолечении; ► повышение удовлетворенности лечением; ► оказание поддержки в ситуациях, напрямую не связанных с лечением (эмоциональные проблемы); ► снижение расходов пациента; ► повышение доверия к фармацевтическому работнику. Оказание безопасной и эффективной фармацевтической помощи предполагает наличие у фармацевтического работника современных компетенций в области клинической фармакологии, занимающей центральное место в подготовке специалистов. Требования к квалификации «Провизор» изложены в профессиональном стандарте, утвержденном приказом Минтруда России № 91н. Логика профессиональных стандартов как нормативных документов такова, что трудовые функции разбиваются на трудовые действия, необходимые знания и умения. Можно сказать, что профессиональный стандарт - это характеристика уровня знаний, умений, профессиональных действий и навыков, опыта работы, необходимых для профессиональной деятельности. 4. Среди трудовых функций, касающихся розничной торговли товарами аптечного ассортимента, чрезвычайно важное значение имеют: «Оптовая, розничная торговля, отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента» и «Информирование населения и медицинских работников о лекарственных препаратах и других товарах аптечного ассортимента». Трудовые действия, выполняемые в рамках этих функций, включают: ► консультации по группам ЛП и синонимам в рамках одного международного непатентованного наименования и ценам на них; ► розничную продажу, отпуск ЛП по рецептам и без рецепта врача, с консультацией по способу применения, противопоказаниям, побочным действиям, взаимодействию с пищей и другими группами ЛП; ► оказание консультативной помощи по правилам приема и режиму дозирования ЛП, их хранению в домашних условиях; ► оказание консультативной помощи по правилам эксплуатации медицинских изделий в домашних условиях; ► оказание информационно-консультационной помощи при выборе безрецептурных ЛП и других товаров аптечного ассортимента; ► оказание консультативной помощи по вопросам применения и совместимости ЛП, их взаимодействию с пищей. 5. Среди необходимых знаний и умений провизора в профессиональный стандарт включенораспознавание состояний, жалоб, требующих консультации врача, и знание основ ответственного самолечения. Приведенные выше трудовые действия, знания и умения являются обозначением границ должного, допустимого и недопустимого при оказании фармацевтических услуг и фармацевтическом консультировании. Несоблюдение требований надлежащей аптечной практики относится к грубым нарушениям лицензионных требований и условий (п. 6 Положения о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденного постановлением Правительства России от 22.12.2011 № 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности»). В свою очередь, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), влечет наложение административного штрафа. Также Федеральным законом № 61 установлена ответственность за возмещение вреда, причиненного здоровью граждан вследствие применения лекарственных препаратов. В случае, если вред здоровью граждан причинен вследствие нарушения правил отпуска лекарственных препаратов, правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов, возмещение вреда осуществляется аптечной организацией, индивидуальным предпринимателем, имеющими лицензию на фармацевтическую или медицинскую деятельность, медицинской организацией, имеющей лицензию на фармацевтическую деятельность, допустившими нарушения. Формирование навыков фармацевтического консультирования и информирования невозможно без знания фармацевтической деонтологии. Консультирование на должном уровне - это высокий уровень образования, квалификации и личных качеств фармацевтического работника. Международный и Российский этические кодексы фармацевта (Code of ethics for pharmacists, 2014, 2017; Этический кодекс фармацевтического работника России, 1997) формулируют такие ключевые этические принципы, как соблюдение индивидуальных интересов пациента, интересов общества, соблюдение конфиденциальности и повышение компетентности пациента. Таким образом, действующее законодательство утверждает обязательность фармацевтического консультирования и определяет его границы, разделяя функции фармацевтических и медицинских работников. Управление безопасным и эффективным применением лекарственных препаратов, грамотная консультация - это то, что отличает профессионалов здравоохранения от «продавцов лекарств». пред. след. 5. Фармацевтическое консультирование при суставной боли Появление суставной боли, как и любой другой боли, всегда должно настораживать. Именно поэтому даже при кажущейся незначительности симптомов пациенту следует рекомендовать посетить врача для определения характера заболевания и выбора способа его лечения. Необходимо также купирование острой боли с целью предупреждения формирования хронической боли (схема 10.2). Среди системных симптоматических препаратов быстрого действия при умеренных болях в суставах в качестве безрецептурного средства рассматривается, прежде всего, парацетамол. Его применение оправдано во всех случаях суставной боли как стартового препарата до обращения к врачу. Обладая аналгетическим эффектом, он уменьшит боль, однако никак не повлияет на имеющееся воспаление. Его длительное применение оправдано тогда, когда дегенеративные процессы в суставе превалируют над воспалительными и боль обусловлена не столько действием провоспалительных факторов, сколько механическими причинами (как, например, при неосложненном остеоартрозе). Следует отметить, что эффект препарата нарастает постепенно, достигая максимума к 7-14-му дню. В случае выраженных воспалительных явлений в суставе требуются системные противовоспалительные средства, требующие врачебного назначения. При остром воспалительном процессе в суставе (например, травме сустава) ограниченное время можно использовать охлаждающие (гипотермические) пакеты с последующим переходом на охлаждающие гели (как правило, мен-тол-содержащие). Они уменьшают кровообращение в зоне применения, в результате чего снижаются отек и воспаление, а также ощущение боли. Охлаждающие гели следует намазывать тонким слоем, не втирая. Длительность использования охлаждающих средств обычно ограничивается 2-3 днями, после чего можно использовать разогревающие средства. При подостром и хроническом воспалительном процессе, спустя несколько дней после острой травмы (в зависимости от тяжести), в реабилитационный период, а также при дегенеративно-дистрофических процессах можно использовать местнораздражающие разогревающие средства (в первую очередь, капсаицинсодержащие). Они не только обладают отвлекающим и обезболивающим действием, но также увеличивают кровоток в нижележащих тканях, стимулируя в них обмен веществ. При наличии признаков воспаления в суставе, сопровождающегося слабой или умеренной болью, хороший эффект оказывают топические НПВП. Их использование позволяет воздействовать непосредственно на область поражения, так как после нанесения на кожу активное вещество накапливается преимущественно в региональных мягких тканях, синовиальной оболочке и синовиальной жидкости суставов. Это также значительно снижает риск системных нежелательных явлений концентрация препарата в плазме крови при местном применении составляет, как правило, менее 5% таковой при пероральном приеме. Эффективность действия определяется свойствами самой фармацевтической субстанции, а также ее лекарственной формой. Считается, что препараты в гелевой форме быстрее и легче проникают через кожу и, соответственно, обеспечивают более быстрый и выраженный эффект. Наиболее эффективно из топических НПВП при остеоартрозе боль купирует диклофенак, а функциональные нарушения устраняет пироксикам. Через 2 нед непрерывного использования эффект топического НПВП может снижаться, что требует его замены на другой препарат или перерыва в использовании. Еще одной группой безрецептурных средств, которые могут быть использованы при болях в суставах, обусловленных дегенеративно-дистрофическим процессом (например, остеоартрозом), являются симптоматические препараты замедленного действия, содержащие глюкозамин, хондроитин или их комбинацию, а также препараты на основе неомыляемых экстрактов авокадо и сои. Их действие развивается постепенно (4-8 нед), однако оно потенцирует эффект анальгетиков и НПВП, улучшает свойства суставного хряща и периартикулярных тканей, а также характеризуется длительным эффектом «последействия». Длительность их применения может быть не более 6 мес. Хорошим ответом на лечение считается уменьшение боли на 50% и более, минимальным значимым ответом - уменьшение боли на 20% и более от исходного уровня. Фармацевтическая опека при суставной боли В рамках фармацевтической опеки пациенту с суставной болью могут быть предложены: ► эластичные бандажи или ортезы, помогающие перенаправлять нагрузку от пораженной болезнью стороны сустава для уменьшения болей; ► трость для механической разгрузки суставов нижней конечности (рекомендуют хождение с помощью трости в руке, противоположной пораженной нижней конечности); ► при остеоартрозе необходимо напомнить о снижении массы тела при ее избыточности.